如果想要把唢呐式微谈成外来和本土文化的冲突这件事情的可以歇歇了,唢呐是从波斯传入的,是个舶来品,在明朝还被认为是『胡人乐器』,使我中华『正音不在』(注1)

最初的唢呐是流传于、一带的乐器,就连唢呐这个名称,也是古代波斯诺Surnā的音译。

明代戏曲家徐渭的《南词叙录》)徐渭认为,唢呐是金朝、元朝的遗物,是女真人、蒙古人带到中原来的,因为这些“胡人”的乐曲盛行,而使中华正音不在。

当然,这并不是说唢呐那就一定不能获得传统的身份,毕竟他在中国的民间也流传了几百年了。但问题在于,唢呐自己也是从外面流入的,那么今天的唢呐所面临的西洋乐的冲击,也就如昔日它以外来新生之姿态,向那些更古老的乐器所发出的冲击是一样一样的(顺便说句,当时被当做中国本土乐器的琵琶等乐器,也是外来的。)。一个是今天的外来者,一个是昨天的外来者,我们为什么一定要厚此薄彼呢?

如果说要把唢呐式微这件事说成传统文化的在现代冲击下的保存问题,这也不太合适。

谁能代表传统?传统的标准是什么?按时间吗?

我们的国粹京剧,到现在为止,只有200多年的历史,昆曲好一点,大概也只有600多年,目前现存的中国的戏曲艺术形式里面,保留最时间最久的大概是秦腔了,可以追溯到秦代时期,比起唢呐来,我们是不是应该先建议国家成立一个中国秦腔院?秦腔发展的同时,几百种各种民间戏剧戏曲曲艺艺术,也在不断地消失合并,被淘汰或融汇传承下来,

秦腔因其流行地区的不同,演变成不同的流派:流行于关中东部 渭南地区大荔、 蒲城一带的称东路秦腔(即 同州绑子,也叫老秦腔、 );……流行于乾县、 礼泉、富平、泾阳、三原、 临潼一带的称北路秦腔(即,亦称遏宫腔);流行于西安一带的称(就是)……近五十年来,东、西、南、北三路秦腔的发展趋于停滞,有被中路秦腔取而代之的趋势。

我们今天所讲的每一个传统文化形式,在他们的诞生之初,都是一个新兴的物种,在他们前方,都是被淘汰被替代了的旧形式的的灭亡。

摧枯拉朽,婴儿新啼。

唢呐(或者可以指代任何一个有年头的艺术形式)被时代淘汰了,令大家很痛心,所以要被保护起来,那每年消失的几十上百个流派的曲种,是不是都要保护起来呢?要保护什么的都没有问题,问题是谁看去看呢?没有人去看,没有足够的观众,谁又负责养他们呢?这么多种艺术,是不是都要教育着(或者直接说吧,逼迫)观众们去看呢?

陈佩斯老师说过:

你管得了我,还管得了观众爱看谁么?

艺术是为了他的受众而存在的,尽管艺术的形式有大众的也有小众,但无论如何,失去了观众的艺术就该灭亡。艺术形式和人有生老病死,生物种群代代繁衍生息,有兴有衰,生物界物竞天择适者生存一样,不合时宜者被淘汰,是一个自然规律,不为桀亡,不为尧存。

给已经丧失了受众的艺术续命,留下的也不是“传统艺术”,而只是一具僵尸——而已。

『传统艺术』的问题,上面讨论完了,我们来讨论这个电影本身,说实话,在我看来,这电影几乎都不能算是讨论传统『艺术』的问题。貌似从头到尾,焦老爷子也没有提到唢呐这门『手艺』本身碰上了什么大不了的问题。谈的都是另一个问题——规矩。

时代变了,规矩没了,所以焦老爷子冲冠一怒了。但是这说辞怎么好像和某人那么像?

两部电影,两个人,两个角色,但不但说辞像,外表像,连神情都那么像,是不是?在焦老爷子的心里规矩是什么呢?

因为自己是一个唢呐匠,所以,规矩就是要把唢呐匠当做神仙大爷一样的伺候着,不这么做就是没了规矩。

一个是三秦大地里吹唢呐的农民,一个是北京皇城里拿着武士刀和人掐架的老炮儿,两个原本风马牛不相及的人物。竟然在同一件事情上达成了高度共识——规矩。俩人见面,应该能成为一对很好的基友。

看来看去,原来他们所挂在嘴边的规矩,无非就是——『按规矩,我是你大爷』

这规矩是谁定的?谁准的?理在哪儿呢?从哪里论起的?

最令人无语的,是这段『规矩的讨论』根本不是原著的内容(注3),而是电影的再发挥,再创作。

吹唢呐的就是那大爷,那敲鼓的算不算大爷,吹笙的算不算大爷?

师兄不愿意去吹堂会,焦老爷子冲过去就把别人衣服一阵乱扔。

看看这眼神,不像是个老艺术家,倒像是个族长。

不是无双镇不能没有唢呐,无双镇就算没有唢呐,好像也没出什么乱子(后面还会说到,按照原著,一来病死的根本不是焦三,二来,其实焦三不吹游家班不吹唢呐,无双镇又有了其他的唢呐班子,但在电影里,焦三老觉得镇子上只有他能吹唢呐,没有他,无双镇就没有唢呐。怎么样,是不是有种钦定的感觉?),老百姓自然还是有喜闻乐见的艺术形式,照样办着自己的红白喜事。

没人禁止游天鸣吹唢呐,没人不让游家班吹下去,尤其是唢呐大部分都是独奏,百鸟朝凤更是。电影里一边说『唢呐是吹给自己听的』,但另外一边,只要没有了孝子贤孙的伺候,那不明觉厉的『规矩』,那些『把唢呐吹到骨头里的人』,顿时就觉得唢呐完了,唢呐没了,无双镇没唢呐了,这是要闹哪样?

不是无双镇不能没有唢呐,这唢呐也并不是只有你们焦家班游家班一家吹的。与其说焦老爷子命里不能缺唢呐,倒不如说是他是离不开那『规矩』里隐含着赋予他的权柄,威严,那太师椅上孝子贤孙千感万谢。

大实话又来了:这部电影从头到尾都让我很不舒服。是因为这个电影从内容到形式上都透着的一股无可救药的自恋和虚伪。

如同下面已经有很多很多在陕北农村生活过的朋友所说的,唢呐匠人的地位根本没有那么高,百鸟朝凤也是一首喜庆的曲子,而非用于丧礼,一码归一码,这不赖电影,这是小说《百鸟朝凤》的作者肖江虹所做的艺术创作,唢呐也可以象征各种民间艺术。但是,就这样,本片主创人员还嫌不够,在此基础上进行了重大改编,继续夹带私货比如:

1、在老马家丧礼(电影改为雷家的寿宴)上,原文中乐队里并没有搔首弄姿的女歌手,电影凭空加了这个角色并加上了重头戏(详见补1),当时焦三也没出场。

2、在窦家丧礼上,游天鸣没病,他一时间忘了谱,而焦三也没有替他吹百鸟朝凤,而是气得把唢呐掰断了。(详细可见注2),原文:

我的行为让无双镇这个古老的职业用一种异常丑陋的形式完结掉了,连在湮没于时代变化中的最后一刻也未能保持它曾经拥有的尊严。

3、游家班解散之后,无双镇又有了新的唢呐班子,热闹不减,虽然水平差,但是无论是四台八台是十六台,只要给钱就吹。

4,师傅醉酒那次,根本没有说『孝子贤孙千感万谢』『现在谁还把我们唢呐匠当回事』这样的话(上面截图的部分),这全是电影「设计的台词」,要我说,这改的叫一个刻意,一个糟糕。(注3)

5、焦三没病也没死,活得好好的,他在窦庄没有吹唢呐,当然也就更没吹出血,他在其他人,包括游天鸣都不知道的情况下,偷偷跑去省城里蓝玉的纸箱厂看大门。(注4)

6,病死的人不是焦三,是游天鸣的父亲游本盛,也正是游本盛,卖了牛,想把游家班聚拢来。在焦三,师兄们一个个放弃唢呐的时候,真正坚守这唢呐的,是被唢呐拒绝了一辈子,没吹过唢呐的门外汉游本盛。

这一处处改动,电影的主创人员的目的只有一个:拔高再拔高,造神再造神。费劲心思,把焦三这个人物反复拔高,最后用一个殉道者之死进行神格化,丝毫不尊重唢呐本身(或任何传统文化本身),不尊重事实,不尊重现实,甚至也不尊重原著,夹带私货无数。无非就是为了满足自己的意淫:

所以我的评价是:无可救药的自恋和虚伪。

————————————————

文章赞同数过千了,按照惯例,我要补一点后记。以FAQ的形式,把所有在评论中常见的问题一次性给大家解释清楚。

FAQ01:我对该电影的艺术水平评价如何,为什么?

坦率地说,我对这部电影整体的水平的评价是负面的。因为这部电影的表现手法和它的主题出现了严重脱节。他的艺术表现手法很难支撑它的主题。情节的起承转合,主题的升华都非常生硬,引起观众的莫名其妙感,甚至是反感。上一个犯这样错误的著名电影,是道士下山,更早的一个,是无极。一些小导演的作品我就不提了,一个电影市场里面本来就有水平高低的电影,但是既然是标榜追求高质量的艺术电影,这样的水平是不应该的。

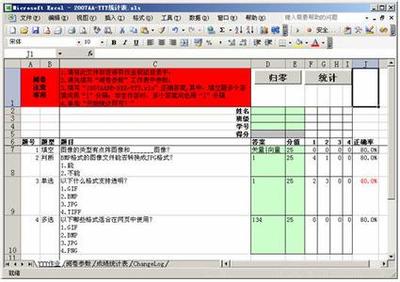

下面也有很多人提出了与我相左的意见,我欢迎大家可以讨论电影,疑义相与析。但是我要指出的是,那么多人去评论这部电影,我是唯一的一个从情节设置镜头运用,这些电影的最基本表现元素(连图都截给大家了)来讨论这个电影的。来评论电影,一不谈情节,二不讲镜头,这影评飞在天空,空不空,虚不虚啊?

不管电影主题是多么的高远,导演的艺术手法一定要能够表现出电影的主题。而艺术手法对主题的还原度也就是导演的水平所在。否则,手撕鬼子的抗日神剧不就都先验地成为伟大的爱国主义作品了吗?

这个论点居然还需要事先科普,坦率地说,令我觉得某些吹捧艺术片的『影评人』十分可笑。

FAQ02,为什么一定要非常执着于原著呢,电影和小说难道不能完全分离开来吗?

我很理解电影和小说是两种不同的艺术表现形式,在表现的方法上进行必要改动也是理所当然的。改动本身不是坏事,但是改得好,还是改得坏,就很值得比较讨论一番了。这部电影,在80%以上的篇幅都几乎原封不动的忠实于小说的原著,忠实的程度可说到台词都是书中的原话,却进行了十多处重大改编。

这些改编究竟是想要达到什么目的,表达什么主题很耐人寻味,我认真的阅读了小说的全文,在跟电影相互比较,不得不得出了一个令我愤怒的结论:就是这部电影里面导演想要夹带的私货实在太多,最终的结果是电影所呈现出来的面貌,和小说原本能够体现出的立意高远相比,庸俗化、降低了一个量级。这就和小时候必要的改编,和那些甚至优于小说原著的改编,性质截然不同了。我建议大家去读一读那本原著,篇幅不长,大概只有两三万字,十来分钟就可以读完,最后也许会得出和我一样的结论。

原著:

电影对原著的改动中只有一处,是比较好的,就是增加了一处在稻草房失火,游天明想要抢回在失火的稻草房中的唢呐,这个情节,通顺地解释了为什么师傅认定游天鸣比蓝玉适合成为唢呐传人。但其他的改动,都是把原著往下改,庸俗化简单化。

不客气地说,作为一部小说改编电影。没有读过原著,对电影的理解是不完整的。

FAQ03:艺术片不容易,我们能不能够对百鸟朝凤宽容一点呢

我承认艺术片遭遇的困境,也需要我们进行关注,但这绝不是说对水平不高的作品进行妥协。

我记得很多年前电影杂志就说过。中国,缺乏大批量的电影佳作,整体水平偏低的原因之一,就是我们没有一个有水平有分量,有公信力的文艺评论界,没有足够的电影批评家。

我们现在都懂得这个道理,没有称职的FDA,你就吃不上放心的食品,用不上能够真正治病的好药。如果工商局不妥善履行职责,那么你就没有办法阻挡市场里劣币驱逐良币。

既然如此,为什么有人会认为,一味的纵容,无原则的妥协。可以培养出一个好的文艺片生长环境来呢。

要是有机会问问天上的吴老爷子,一部拍得不好的影片应不应该备受赞誉,只因为这是部艺术片呢,老爷子会怎么回答?

你猜?

————————————

补1:

电影从76:05出现了洋乐队的镜头,这个镜头的中央,就是这个豹纹的女人,并且她开始又唱又跳。

这个镜头,以豹纹女为绝对中心位置,构图和色调也“鹤立鸡群”,整个乐队,指挥乃至观众都围绕这个豹纹女。这样的画面机位固定了9秒钟(到76:14),转换成这个画面:

这个镜头里,豹纹女的腰,臀,大腿,以其臀部为中心,占据了画面的1/4,并带有强烈的扭臀动作,画面左半边则是垂涎欲滴的小年轻观众,目光焦点都在豹纹女上。镜头持续了4秒钟(到76:18),然后变成以下这样:

整个镜头的视角,随着豹纹女扭动的腰肢,从面部开始,缓慢下移,直到豹纹女的腿部,整个过程全部是近景镜头,持续7秒钟(到76:25),然后

这样,小青年流口水,旁边是豹纹衫的镜头持续了4秒(到76:29)。

在差不多接近半分钟的时间里,电影镜头就没有离开过这个豹纹女人扭动的身体,并且绝大多数都是近景镜头。至于乐队,音乐,这些本应该和唢呐对立的元素,则一点也没有呈现。

导演的电影语言,把”唢呐——西洋乐”的冲突,硬生生地变成了“唢呐——豹纹女”的冲突。

在画面中那个戴着蛤蟆镜,看着豹纹女郎,搔首弄姿扭臀唱歌表演,看得津津有味,口水横流的青年人,就是后来和游家班发生冲突的始作俑者。

这一段,在原著小说中是这样写的:

让老马由死而生的,是那支乐队。

先是几个人叮叮咚咚地乱敲一通,然后就唱开了。

鼓捣吉他的边弹边唱,唱的过程中还摇头晃脑的。他唱的是什么我听不懂,我的师弟蓝玉在一旁跟着哼哼,我问蓝玉他唱的是什么,蓝玉说是时下正流行的,只能跟着哼哼几句,整个儿的记不住,曲子叫什么名字也记不住了。

开始,木庄的乡亲们站在院子里,脸上都有了怒气。每个人都不很适应,脸上都有矜持的不满,一个上了年纪的阿婆把手里的一棵白菜狠狠地摔在地上,眼神离奇的愤怒,嘴里还咕咕囔囔,最后很沉痛地看了看灵堂。我知道她是在为死去的老马打抱不平呢!渐渐地,大家的神色开始舒展开了,有一些年轻人还饶有兴致地围在乐队的周围,环抱双手,唱到自己熟悉的曲子时还情不自禁地跟着哼哼。

虽然我不是什么电影方面的专家,但我也觉得,电影对原著的改编,极大地改变了故事的原意,降低了原著的思想性,改编里面透着对西洋乐(新事物的代表)恶意的贬低。他们把在一场表演上,现场的观众自然表现的对流行音乐,新音乐的青睐,游家班被抢了风头的尴尬,硬生生的变成了一个所谓传统文化代表的唢呐和带有半色情意味的三俗表演的冲突。

这种冲突的设计,回避了唢呐和西洋乐器作为同等的音乐艺术的对等竞争,而把西洋乐抹黑成为一个靠性感女露大腿扭屁股获得观众青睐的“三俗”表演,“唢呐”成了一个一个靠扭曲,污蔑,贬低对手来获得道德高地的卫道士,一个反三俗先锋。

这到底是褒扬唢呐,还是贬低唢呐呢?

对此, 给我的说法是:

出活那场戏,我的理解是势不两立,搔首弄姿的豹纹女歌手是新的时代,不是外来文化,而是一个新的时代,就是新老时代的冲突,不是为了什么表现手法,而且为了表现手法这句话本身就是有问题的

我觉得,虽然文艺评论是很主观的事情,这位黄同志,要么是艺术评判能力,电影鉴赏能力有问题,要么就是闭上眼睛胡扯淡。

注1:

在金、元时期,传到中国中原地区。曾译作“锁呐”“销呐”“苏尔奈”“锁奈”“唆哪”等名。在明代,古籍中始有唢呐的记载,但仍将其视为外族的乐器:“至于喇叭、唢呐之流,并其器皆金、元遗物矣。”(参见明代戏曲家徐渭的《南词叙录》)徐渭认为,唢呐是金朝、元朝的遗物,是女真人、蒙古人带到中原来的,因为这些“胡人”的乐曲盛行,而使中华正音不在。

在戏曲家徐渭的抱怨中,我们似乎能感受到四百多年前的一场对决:一边是以琵琶、古筝、笛子、阮咸为代表的本土乐器,一边是以唢呐、喇叭为代表的外来乐器,那时的唢呐犹如《百鸟朝凤》里的管弦乐,站在台上睥睨地望着太师椅上的本土乐器们。这个似曾相识的场景,放佛是历史的轮回一般。

注2:我把唢呐送到嘴里,忽然眼前一片漆黑。

直到今天我都活在那段悔恨中,我本可以从容地完成一个乡村乐师所能完成的最高使命,可以让后人提起这段近乎传奇的事件时还能提起我的名字,本可以让乐师这个职业在乡村实现最动人的谢幕演出,甚至可以用一种近于神圣的方式结束我的乐师生涯。可就在那一瞬间,这些可能统统没有了,我的行为让无双镇这个古老的职业用一种异常丑陋的形式完结掉了,连在湮没于时代变化中的最后一刻也未能保持它曾经拥有的尊严。所以,在记录下这段经历的时候,我面临着可怕的记忆煎熬,我感觉我心灵深处的一块被时间慢慢治愈的伤疤又被重新揭开,我清楚地看见它鲜血淋漓,继而是透骨的疼痛。重新睁开眼,一双双焦渴的眼睛全都在看着我。我把唢呐从嘴里慢慢抽出来,站起来对我的师傅说:

“对不起大家,这个曲子我忘了!”

出人意料,师傅笑了,下面的人也笑了。下面的人还在笑,师傅却哭了,他蹲在地上放声痛哭,我、我的大师兄,还有我的师弟蓝玉,我们站在师傅的身边,谁都不说话。师傅哭了一阵,站起来对还跪在地上的孝子鞠了三个躬,说我们对不起窦老支书,也对不起各位孝子。

焦三爷吹一个不就行了!人群中有人建议。

师傅摆摆手,说我早就没有这个资格了,这个班子不是焦家班,只有游家班的班主才有这个资格。师傅说完转过身从我手里抢过那支唢呐,抬起膝盖,两手握着唢呐猛力一沉。

咔嚓!注3

最让我惊奇的是那天师傅喝完酒后在饭桌上的话,那个多哟!比我在土庄听他说了三年的话还多。那天师傅说的一些话让我印象深刻,因为师傅在说这些话的时候就像一只老狼,两手撑着桌面,脸向我这边倾斜着,眼睛里则是血红的光芒。他说唢呐匠眼睛不要只盯着那几张白花花的票子,要盯着手里那杆唢呐;还说唢呐不是吹给别人听的,是吹给自己听的;最后我的师傅焦三爷终于扛不过他珍藏了十年的陈家酒坊的高度烧酒,瘫倒在桌子上了,他倒下去的那一刻,两只眼睛直直地看着我说:

“有时间去看看你的师弟蓝玉吧!”

注4

省城真大,走下客车我有了溺水的感觉。

根据地址东寻西找了一整天,我终于在一个胡同里找到了蓝玉的纸箱厂。

推开铁门,一个守门的老头在门里一间昏暗的屋子里看报纸。

请问蓝玉在吗?

“蓝厂长出门去了。”老头答,“你找他什么事?”老头抬起头问。

“师傅!”

…… 5/6 首页 上一页 3 4 5 6 下一页 尾页

爱华网

爱华网