三国演义诸葛亮 《三国演义》里面诸葛亮到底被过誉到了什么程度?

首先不是很(特别不)赞成楼上的答案,您是读了三国志后认识到诸葛亮是个普通人而不是您平时读演义里那般神奇所以才会有“大失所望”这种感觉的么?所以我点了没有帮助,请你谅解。

然后回答,演义中诸葛亮的确有相当多的附会故事,并且作者为了凸显其神,有意将他人故事移花接木到他身上,造成了很多人对其盲目崇拜,甚至推上神坛。但这并不影响历史上诸葛亮的确是汉末三国最杰出的政治家,水平堪称一流统帅,并以“天下奇才”的形象受到宿敌称赞。

简单点说,诸葛亮之所以为人敬仰并流芳万世,并不是因为演义的所谓的过誉,反而窃以为这种“过誉”,则是罗本人长期不得志所以臆想和过分的夸大的败笔,实在是物极而反,有伤其名。

所以,对诸葛亮的过誉,反而不利于他的正常形象的威仪和崇高。

幼时读演义,喜欢诸葛亮仅仅是因为感觉他特神,忒厉害,就像某人说的那样,"除了不能拍马斩某某于马下,就没有他不能干的事儿。"

但后来有幸接触更多书后,发现有些事根本不像我儿时想的那样简单,诸葛亮,或者是我更喜欢称作的武侯,他根本就是一个平凡的不能再平凡普通人,他不会呼风唤雨驱雷策电,也没有草船借箭空城退敌,仅仅是一个肉体凡夫,不过长得高些读过些书,和我们,并无二样。

但,历史上的武侯,却又这样的不同。他临危受命,在当阳之败后只身前往江东,说服孙权联刘抗曹。当是时,刘琮举荆州而降;汉室之胄刘备新败,惶惶如丧家之犬欲奔苍梧;曹孟德以大军向南,意欲”与仲谋会猎于吴“,统一南北。事情危机,是诸葛亮站了出来,给了刘备一针强心剂,也为他自己在隆中对里提出的构想迈出了第一步。

先主至于夏口,亮曰:“事急矣,请奉命求救于孙将军。”时权拥军在柴桑,观望成败,亮说权曰:“海内大乱,将军起兵据有江东,刘豫州亦收众汉南,与曹操并争天下……操军破,必北还,如此则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。成败之机,在于今日。”

权大悦,即遣周瑜、程普、鲁肃等水军三万,随亮诣先主,并力拒曹公。曹公败于赤壁,引军归邺。 此段出使,是亮传中其投刘备后第一次任务,完成的堪称完美。虽说没有演义中舌战群儒那般精彩绝伦,却实不辱使命,“事急矣”三字描述出当时的危急,并无过多渲染,出使的过程及其简单,随后孙权决心抗曹,赤壁大功也当属周瑜无愧,一切都如剧本所写走的那么风平浪静。只是没了祭坛,没了东南风,没了妖道孔明呼风唤雨,是不是这诸葛的形象就要大打折扣?

答案自在人心,建安十三年的那次出使,孔明年仅二七,而二十七岁的你我,都在做什么?

后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。 ——《出师表》

不知在上表北伐时的暮年丞相,会不会还记得那年当阳之败后的人心惶惶,那年孙权朝堂上的意气风发?

演义中的孔明和刘备,虽也是表现出了一种鱼水之情,但不论我怎样读都读不出那种真,我没有从诸葛身上看到关羽之于刘备的义,也因刘备对孔明的"关爱信任“感到一丝丝恐惧。

“却说先主在永安宫,染病不起,渐渐沉重...遂遣使往成都,请丞相诸葛亮...先主泣曰:“君才十倍曹丕,必能安邦定国,终定大事。若嗣子可辅,则辅之;如其不才,君可自为成都之主。”孔明听毕,汗流遍体,手足失措,泣拜于地曰:“臣安敢不竭股肱之力,尽忠贞之节,继之以死乎!”言讫,叩头流血。” —— 演义第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 这还是托孤么?这字里行间中分明透露出这是一场试探,就为看看这诸葛是不是政治正确!大概刘备在说出这些话后,幕后的刀斧手早已伺机而动,就等着那掷杯为号了吧?不说汗流遍体和手足失措像足了一个撒了谎心虚的孩子在接受质问时的慌张,连对原句的改动都显得那么不怀好意。刘备将身后事托付给诸葛亮,而诸葛亮的反应却是叩头流血,直呼不敢。鱼水之情么?我们看看真实的托孤。

章武三年春,先主于永安病笃,召亮于成都,属以后事,谓亮曰:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!” —— 《蜀书.诸葛亮传》这是我大三时再读三国志而第一次有泪面的话,倒不是因为煽情,也无关从小演义就已经先入为主的崇拜,只是敬佩,敬的是君臣在临别之际那一份割舍与信任,佩的则是说这话的人用自己的一生去践行了这个诺言。“继之以死”,他不再是演义里那个能呼风唤雨料事如神的卧龙,而仅仅是一个凡人,一个对知遇之恩无以为报只得以死而效的普通人。也大概是因为预先知道了结局,所以这一幕读起来就愈有些悲凉。

其实一个有血有肉的诸葛亮,或许更显得可爱。

这是过誉么?我想不是。罗老先生的演义确实精彩,但在很多地方的处理却让人啼笑皆非,其为了彰显蜀汉正统,硬生生给刘备加上一个皇叔称号,殊不知刘备一生并未以宗亲身份获得了多大实惠多少地盘。

刘繇字正礼,东莱牟平人也。齐孝王少子封牟平侯,子孙家焉。

刘焉字君郎,江夏竟陵人也,汉鲁恭王之后裔,章帝元和中徙封竟陵,支庶家焉。只贴两个稍有代表性的人物,发展到汉末,宗亲也真的不是什么稀罕事物,陈地有一个叫刘宠的,得罪了袁术还不是说杀就杀,所以靠宗亲身份来抬高正统,罗先生在某些方面也未免有些太年轻了……

更令人发指的是抬了宗亲身份出来后,罗先生就把人家季汉最值得夸耀的根本给丢了。史中刘备以兴扶汉室为号,诸葛亮北伐也是打着还于旧都的旗号,然在演义中却抛开汉不论,偏偏采取魏吴污蔑的叫法呼之为蜀,真不知是有意为之还是因循之故,只是害了季汉,一个声声嚷着汉贼不两立的正统国家,若不是武侯一意北伐真就像足了偏安小国。当然,武侯也深受这种所谓”过誉“的毒害,弄得人不像人。

说诸葛亮必然绕不开北伐,但这个话题是论演义中诸葛亮的过誉问题,所以只做几个演义和三国志中的对比。

诚然,演义中的丞相用兵如神,若不是后主拖累和同僚蠢材,早已可定中原,成不世之功。

可我们看看诸葛亮在演义中的对手,除了上方谷和空城计被孔明能力和魅力深深折服,从此路人转粉看见偶像就”诸葛亮真奇才也!“的司马宣王,还有另一位,曹真,曹大都督。

嘟嘟第一次出场,当真是气势不凡。

睿大惊,乃问群臣曰:“谁可为朕退蜀兵耶?”司徒王朗出班奏曰:“臣观先帝每用大将军曹真,所到必克;今陛下何不拜为大都督,以退蜀兵?”睿准奏,乃宣曹真曰:“先帝托孤与卿,今蜀兵入寇中原,卿安忍坐视乎?”真奏曰:“臣才疏智浅,不称其职。”如此一个”所到必克“,却又谦虚谨慎的曹魏宿将形象跃然于纸上,而且又是大司徒王朗所荐,让人着实为武侯捏了一把汗。

睿从之,遂拜曹真为大都督,赐节钺;命郭淮为副都督,王朗为军师。很好,明主又发动技能”明鉴“,赐予曹大都督便宜行事的权力,又以郭淮副之,王朗军师,当真一副豪华阵容,蜀汉危矣!

可谁知,这诸葛亮完全不按套路出牌啊!。。。

还未出战,两军阵前,我们的随军军师王司徒就被舌战骂死,过程不详诉,想看的B站上有很多。可谁知这还不算完,更高能的还在后面。

却说孔明归帐,先唤赵云、魏延听令。孔明曰:“汝二人各引本部军去劫魏寨。”魏延进曰:“曹真深明兵法,必料我乘丧劫寨。他岂不提防?”好的,先夸一下我们的嘟嘟深知兵法,这还是魏延夸的,足见其分量,然后高能来了。

却说魏先锋曹遵、朱赞黄昏离寨,迤逦前进。二更左侧,遥望山前隐隐有军行动。曹遵自思曰:“郭都督真神机妙算!”遂催兵急进。到蜀寨时,将及三更。曹遵先杀入寨,却是空寨,并无一人。料知中计,急撤军回。寨中火起。朱赞兵到,自相掩杀,人马大乱。这个神机妙算的反讽看的我真的是欲罢不能,没办法演义里诸葛亮就是这样神,还不算完,更高能的还在后面。

曹、朱二人大败,夺路奔回本寨。守寨军士,只道蜀兵来劫寨,慌忙放起号火。左边曹真杀至,右边郭淮杀至,自相掩杀。 我不知道深谙兵法的大都督事后是什么心情,中了计不说又突袭友军?难道曹魏那边的军制当真就这么混乱连敌友都不分么?再不济,军服和旗帜也总该认识吧。。演义中的这段让人看了大呼过瘾之后,却也不禁会自问:诸葛亮用兵如此之神,看那曹真郭淮之辈皆是手下败将,为何数出祁山而无功?

答案是,历史上的曹真,却是另外一副模样。

亮围祁山,南安、天水、安定三郡反应亮。帝遣真督诸军军郿,遣张郃击亮将马谡,大破之。

(真)以亮惩于祁山,后出必从陈仓。乃使将军郝昭、王生守陈仓,治其城。明年春,亮果围陈仓,已有备而不能克。

真以"蜀连出侵边境,宜遂伐之,数道并入,可大克也。"帝从其计。真当发西讨,帝亲临送。真以八月发长安,从子午道南入。司马宣王溯汉水,当会南郑。诸军或从斜谷道,或从武威入。 —— 《三国志·诸夏侯曹传》这里的曹真,当真是诸葛亮北伐的克星。一伐时三郡皆叛,曹真以大军督郿,而张巧变以特进进军,大败马谡,诸葛亮只得”拔西县千余家,还于汉中,戮谡以谢众“。

而第二次诸葛亮出散关竟被曹真所料到,数万大军在陈仓城下吃了个哑巴亏,粮尽退兵。

更可怕的是曹真在连退诸葛后竟动了曹操当年得陇后都不敢动的心思,他以”蜀数次挑衅“竟提出主动攻蜀,以数路夹击,并得到了皇帝的准许,若不是数日大雨,结果真的是不能猜想。

总之,这位在演义中以“善兵”著名的大都督用兵和指挥并没有那么不堪,反而他数次击退诸葛亮,成为其北伐途中最大的一块绊脚石。私以为只有这样一个善用兵而且敢于主动攻击的帅才,才真正敢当得起诸葛亮的敌手,有这样一个知兵善战的敌将,面对差距那么悬殊的国力,诸葛公仍敢于不断出兵北伐,并最后病死于五丈原军中,才算是真的当得起那对刘备那临终承诺,值得人们去赞颂。

明知不可为而为之的悲凉之感,如果对手真的如演义中那么不堪,又怎么能够表现得出。就像是神剧中出场只为挨枪子的鬼子,想要从抹黑对手抬高主角的行为都是很可笑的,这将战争视为儿戏,也将历史上武侯面对的困局轻描淡写成如此简单,令人提不起兴趣,更别说敬仰。

或许只有看惯了网络小说的读者,才能从这种暴打小朋友的剧情中品出那么一丝丝快感,然而我更爱的是那个身处窘境,更不得已而挥泪斩杀马谡的诸葛武侯。

没有演义中火烧新野的神机妙算,有的是出使江左的青年才俊和“自比管仲乐毅”的轻狂。

没有赤壁鏖战时的妖风祭坛,有的是平定荆南后调度粮草时的兢兢业业。

没有六出祁山用兵如神的似妖而近神,更没有星落五丈原时逆天的七星续命,有的只是五伐中原信守诺言为知遇之恩不惜躯命的季汉丞相,有的只是明知不可为而强为和"所啖之食日不过数升”仍事无巨细全亲历亲为的诸葛武侯!

这样一个诸葛亮,才是英雄。

________________________________________________________________

就是那么随手一答也没有很认真,要引用论据什么的不用私信我了说明转载就好~不经常上线私信了我也看不见。。。 3/3 首页 上一页 1 2 3

更多阅读

诸葛亮名言 诸葛亮名句精选 诸葛亮经典句子 诸葛亮名言名句

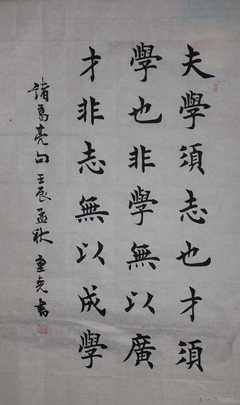

夫学须志也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。 ——诸葛亮非淡泊无以明志,非宁静无以致远 ——诸葛亮《戒子篇》欲思其利,必虑其害,欲思其成,必虑其败 ——诸葛亮静以修身,俭以养德。 ——诸葛亮夫知人之性,莫难察焉。美恶既殊,情貌不一,有

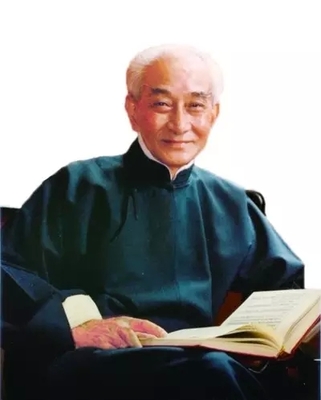

南怀瑾老师讲诸葛亮《诫子书》 诸葛亮的诫子书

【南怀瑾老师警训】*****正文:儒家的学问“大学之道在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣”。《大学》的第一步,就是教子弟后辈,先学止静的功夫。

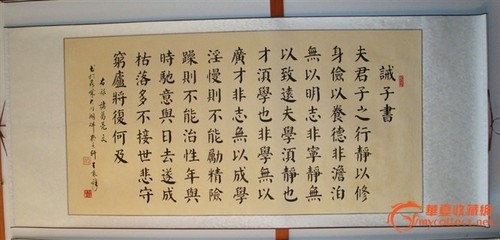

诫子书 诫子书原文及翻译

添加义项 这是一个多义词,请在下列义项中选择浏览1.诸葛亮作品诸葛亮作品2.郑玄作品郑玄作品3.邱民亭作品邱民亭作品4.张之洞的作品张之洞的作品1.诸葛亮作品编辑本义项诫子书百科名片 诸葛亮《诫子书》《诫子书》是三国时期著名政治家诸

兼听则明:诸葛亮的“羽扇”从何而来?

诸葛亮《三国演义》里,特别是写六出祁山时的诸葛亮,人们最熟悉的,恐怕就是他素衣纶巾,手摇羽扇,端坐四轮车上,飘然而出的形象。羽扇纶巾后来成了戏曲舞台上诸葛亮特有的穿戴。历史上,诸葛亮指挥打仗,可能确实是这样的装束。裴启《语材》曾记

诸葛亮《诫子书》赏析 诸葛亮的诫子书及翻译

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。慆慢则

爱华网

爱华网