中国经济从封闭走向开放、从计划型走向市场型,经历了一个漫长的过程。作为现代经济的核心,中国金融市场这些年来也取得了长足的进步。但是,当前中国国内金融市场的深度和广度相比国外成熟市场而言还有明显的不足。其中,可转换债券就是一个尚待发展的新兴金融工具。自2002年开始,中国国内可转债市场最高规模曾达到过300亿元,但由于发行规模的持续萎缩,可转债变得严重的供不应求。到今年年初,沪深可转债存量余额不到120亿元。现在,随着中行、工行这两个“巨无霸”的加入,可转债市场终于扭转了颓势,步入新的发展期。

今年6月,中国银行推出了规模达400亿元的可转债。眼下市场又要迎来年内的第二次扩容了。18日晚,工商银行发布公告称,该行发行可转换公司债券以补充资本金的申请得到证监会发审委的正式批准。按照3个月前工行股东大会通过的A股可转债计划,工行将发行总规模不超过250亿人民币,期限为6年,按年付息,票面利率不超过3%的可转债。如果再算上计划于年内发行的中国石化230亿可转债的话,年底国内可转债规模可能超出1000亿,是年初的10倍。

可转债市场重新焕发生机,对中国金融市场而言,好处甚多。

第一,丰富了可供投资和交易的金融资产。对融资方来说,可转债在利息上优于债券融资,增发价上优于增发融资,而且可转债融资对股本的摊薄效应是逐渐释放的,可以被企业的利润增长同步消化,对每股盈利和净资产收益率压力很小。对投资方来说,可转债也很受欢迎。可转债的本质是债券加上一份看涨期权,既可保证一个固定的现金流,又保留了从正股上涨中获得差价收益的可能性。这种“攻守兼备”的特性使得中行可转债在发行时深受机构追捧,共计1569家机构参与了申购,网上网下超额认购接近53倍,申购冻结资金约1.74亿元。

第二,为国内期权的定价与交易提供了练兵场。作为基础衍生品的一种,期权在国内的发展非常滞后,权证市场日益萎缩。然而,随着中国金融市场的不断发展,总有一天期权会像期货一样成为较为普及的金融工具。在此之前,国内的投资者需要一个平台来学习期权的估值与定价,以及期权的交易策略。由于可转债包含了一份期权合约,投资者在对可债转进行定价时必须要估算所含期权合约的价值,从而积累了期权定价的经验。

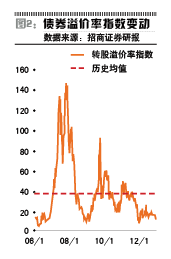

第三,增强了金融市场的联动性,强化了价格发现功能。可转债兼具股权和债权的特点,投资者在进行投资决策时必须同时考虑两个市场的表现。正股价格会直接影响到可转债的价格,反过来,从可转债的市价又可推算出诸如隐含波动性之类的信息,正股交易可作为参考。如此,两个市场形成一种联动关系,为投资者提供了一个更广阔的视野和更多的价格信号。

安邦认为,过度的金融创新在次贷危机中起了推波助澜的作用。然而,中国金融市场面临的是创新不足。可转债市场的不断壮大,既丰富了可供选择的投资品种,又为将来发展基础衍生品埋下了伏笔,称得上是一举两得。

爱华网

爱华网