受文化的影响,中国人向来重视自已的面子与形象,在商业文明盛行的今天,各种琳琅满目的商品成了中国人挣面子和标榜自己为“人上人”的重要工具。消费者经过知名品牌广告长期和强力的洗脑以及品牌“偶像化”的熏陶,已经形成了较为普遍的品牌崇拜的现象。但是,从历史的角度来看,中国是一个不支持个性张扬的社会,因为“木秀于林,风必摧之”,这也导致了中国人非常在意他人对自己的评价与反应,比较注重公共场合下自身行为举止的适当性。

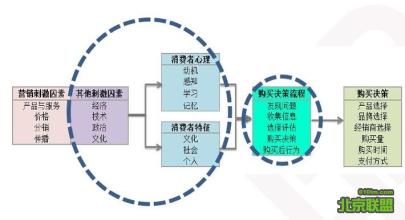

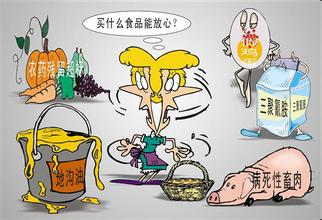

希望在他人面前露脸,但又有意识地掩饰、抑制自己的个性以避免产生不必要的社会关注,这一对看似相互矛盾的事物为什么会在中国人身上并行不悖?这种两面性的存在一定程度上给企业的营销实践和传播策划带来了不确定性,企业应当如何立足于这一社会现实制定科学合理的策略指导其营销实践? 独特性需求的本质:存异 “求同”与“存异”是人的两种基本社会心理需求,前者指个体与他人保持一致或类似,后者则是指个体表现出与他人的不同,即自身的独特之处,它们可以分别给个体提供归属感与自尊感。在不同的文化背景或社会情境下,个体对于“求同”或“存异”的重视程度是不同的。在中国的传统社会阶段,人们受社会观念的约束,通常总是避免让自己在众人之间表现得过于突出或另类,以免引起他人对自己的批评或议论。 社会现代化程度的不断提高激发了中国人自我概念在意识中的不断凸显,这一现象在年轻消费群体中体现得尤为突出。同时,商业文明的繁荣帮助中国人了解了商品(品牌)与自身形象之间的重要联系。在以上因素的共同作用下,购买独特的商品、向他人展示与众不同的消费行为逐渐成了中国人在社会环境中“存异”的典型表现形式。 这种基于商品和消费背景的寻求个体差异的动机就是消费者的独特性需求,它是消费者拥有的一种通过消费品的获取、利用和处理来获取差异性的个体特征,目的在于建立和提高自身在他人心目中的自我形象,该需求反映了个体对自身与他人之间类似性的回避心理。 消费者回避类似性的 基本途径 首先,利用能够反映自我的物品创造出一种个体风格,消费者可以表现自己与他人之间的差异、个性或独特身份。消费者不仅可以通过购买一些外观看上去比较新颖、奇异或独特的消费品,而且也可以对这些产品按照自己的想法进行一些装饰性的收集、整理和展示,从而反映出自己的个体风格。例如随着苹果手机的普及,消费者为了将自己与他人相区别,利用各种配件来装饰手机,从而体现出自己独特的审美观。 其次,以多数人眼中非常规的方式来表现自身的独特也是一种回避类似性的方式。在社会中存在着各种形式的与消费相关的社会规范,这些规范得到多数消费者的认可和遵从。消费者为遵从这些社会规范而发生的消费行为在社会上通常具有普遍性和流行性,但往往独特性相对较低。因此,对于那些希望获得独特性的消费者而言,有可能采取一些打破常规、习俗或者向现存规范进行挑战的做法,而社会则可能认为这些消费者的品味是低俗、拙劣的。简而言之,消费者要满足独特性的需求,并不一定非要选择具有独特性的商品,诉诸于违背社会规范的商品或品牌选择或使用行为也可以达到这一目的,但消费者要面临承受社会指责的风险。例如在中国20世纪70-80年代选择聆听邓丽君的歌曲,会被认为是一个思想颓废、追求低级趣味的人;但是在当下社会,一个90后听众做出同样选择仍有可能会受到同伴的指责,但指责的标准可能是认为他“out”了。 第三,个体选择那些非流行的、小众的产品来塑造自身与别人之间的差异性。当个体意识到自身拥有的某种物品已经非常流行时,便会对它失去兴趣或者不想再继续使用它,而是选择其他更具独特性的物品体现自身的独特性。受上述动机的影响,个体会格外关注他人拥有的产品类别,他会认为那些变得非常普遍的产品或品牌对自己已经失去了吸引力,因此不会再继续购买此类产品或品牌。这种避免与他人雷同的选择行为反映了个体希望自身与众不同的需求。作为昔日手机行业的霸主,诺基亚凭借低成本的竞争优势取得了最高的市场份额,但同时也获得了“街机”的称号,加之外观单调,导致一些消费者对其失去兴趣,转而选择三星等在外观设计方面多样化的品牌。 总之,工业化时代之后,借助产品来满足独特性需求成为一种普遍现象,它们已经被视为构成人们自身的整体的一个部分。由此看来,一个人的自我概念可以通过不同产品的拥有或放弃而改变。 独特性需求的影响因素——人际间影响敏感性 个体既希望通过自身的独特性与某些群体之间保持差异,同时也希望与期望群体之间建立认同,这是一种在任何文化背景下都能观察到的社会现象。由于个体对自身与群体之间保持差异或认同关系的在意程度涉及到两者之间的相互影响,因此个体的人际间影响敏感性将会影响到独特性需求的满足。 人际间影响敏感性是一个多维度的概念,可以根据影响的性质划分为规范性影响与信息性影响,其中前者又可以划分为功利型与价值表达型两种。功利型影响反映了个体试图通过服从他人,获得报酬或者避免惩罚而做出与他人一致的选择。价值表达型反映了个体期望通过与期望群体之间的关联提高自我形象。价值表达型影响是在个体期望与他人之间形成认同或者他人的观点有助于表现、提升个体自我概念的情况下发生的。信息型影响是指个体为了了解事实而从他人那里接受有关现实证据的倾向。信息型影响意味着个体通过从他人那里获得信息而增加了有关环境方面的知识。 消费者对人际间影响的敏感性一定程度上反映了个体对社会影响力接受程度的高低。通常人际间影响敏感性越高,个体对自身在他人心目中的印象以及社会对自身评价的重视程度也越高,因此个体在行为上越容易表现出容易受他人意见的左右和跟随社会潮流的特征。这一特点在中国消费者身上体现得尤为明显。无论是发生在突发事件情境下的抢购白醋、食盐等行为,还是在一般生活过程中在购买奢侈品方面的攀比行为,实际上都从不同角度透射出中国消费者在选择、购买特定商品时对社会力量的极度关注。 中国消费者从众式的独特性选择 独特性需求是自我意识的表露 独特性需求是在社会情境下个体自我意识的一种表露,体现出消费者个性的发展水平。从正常逻辑的角度看,追求独特的消费者应当不会过多关注社会上其他人对自己选择的评价,特别是那些负面性质的批评指责。西方消费者经常选择一些风格另类的产品,而且对旁人的评价视若无睹。但是对于中国消费者而言,由于受到本土集体主义文化的长期浸润,加之人际关系网络在日常生活与工作中扮演着重要角色,因此在交往过程中仍然非常关注人际关系背后所隐藏的潜在规范,在公开场合下则非常在意他人对自身形象与行为的反应、评价。 中国消费者社会导向的人格特征对选择独特商品的影响 中国人在选择具有独特性的商品时,往往会受制于他人的意见以及相关的社会规范,这透射出中国人社会导向的人格特征。西方消费者购买独特的消费品,重视的是产品特点是否与自身内在特质(例如个性、自我概念、自身形象)相匹配。相比之下,中国消费者选择具有独特性的消费品时,遵循的标准往往不是商品的功能、造型设计、审美价值等内涵方面所具有的独特性,而是更多地集中在知名度、社会地位、影响力、明星是否使用、时尚性等与他人关注和评价密切相关的因素上。 中国人普遍具有较强的印象整饬动机,消费者购买独特消费品,更希望借此获得社会对自身的认可、展示自己拥有的财富与社会地位和获得与提升面子。因此独特的商品(品牌)对于中国人而言是否具有价值,往往并不取决于是否真正符合自身喜好或者符合自身的人格特征,而是这种商品(品牌)是否有助于塑造和改变自己在他人心目中的印象。例如,当前许多国内的富豪对拉菲红酒趋之若鹜,虽然他们未必能够真正洞悉其品牌价值与内涵,但高昂的价格、法国原产地的高档品牌形象以及稀缺性完全能够满足提升自身社会地位及面子的需要。 另外,中国消费者往往很少做出有违社会主流规范的选择,因为这样一方面很可能会给其社会形象带来负面评价,另一方面符合社会规范的选择更有利于消费者维系与他人之间的正常关系。 进一步讲,独特的个性与自我概念是无法复制的,但是独特产品(品牌)的选择与消费行为却是可以观察和模仿的,因此注重面子的中国消费者追求的独特性更多的是自身表面形象与行为的独特,而不是内在自我的独特。因此,在中国人购买独特消费品的过程中,他人的评头论足往往要比消费者关于自我的认识产生更强的影响力,而且正是这种影响力推动了名牌依恋、注重面子、攀比、从众等现象在中国人消费行为中的广泛存在。在当前规模化生产模式已经广泛普及的情况下,绝大多数品牌对中国消费者而言触手可及,因此某种独特的品牌随着消费者的模仿与从众性选择会迅速扩散到全社会。 消费者对消费行为的模仿影响品牌竞争力 但是这种模仿对于消费者自身的需求满足和企业的经营均会产生一系列的连锁反应。首先,大量消费者会对某种具有独特性的产品(品牌)狂热推崇,从而形成大范围的从众性消费。现实生活中,普通消费者对明星代言品牌持有较高的偏爱度一定程度上证明了这一点。其次,由于模仿和从众行为的出现及扩散,原有产品(品牌)独特性会迅速消退乃至完全丧失,这种丧失会导致消费者转而寻求新的具有独特性的品牌和消费行为。 客观上讲,中国消费者的上述行为特点一方面有利于那些具有独特性的企业产品(品牌)在早期成长阶段迅速形成强大的市场吸引力,但随着消费者的大量购买与竞争对手的模仿,该品牌的独特性将会快速流失,因此品牌的竞争力将会随之明显下降,甚至完全消失。例如,中国茶饮料产品的开创者“旭日升”就是此类品牌的典型代表。但是,如果企业能够正视中国消费者行为的这种特点并采取适当措施予以应对,不断挖掘新的产品概念来吸引消费者,激发消费者的购买欲望,将有利于企业品牌竞争力的维持与提升。

爱华网

爱华网