今年,四川彭州农民吴高亮在自家承包地发现天价“乌木”并挖掘,地方政府予以制止,同时组织强制挖掘,自行宣称国有。而另外,黑龙江省则立法宣布,阳光和风也是国有资产 ,未经许可不得开发风能太阳能。

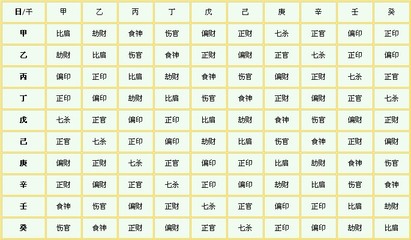

中国古老的诗歌《诗经》上说,“普天之下,莫非王土”。这首诗宣示的自然资源王有的制度,此后历朝历代,一直被遵循。不但普天下的土地为王所有,包括耕地,森林,草原,湖泊,河海,以及地下的矿产,河中的鱼虾,都属于君主的私有财产,老百姓除非缴纳租税,否则不得窥视染指。 春秋五霸的第一霸主齐桓公曾问管仲:“财用不足若何?”管仲回答说:“唯官山海为可耳。”齐国于是就实行“官山海”的政策。所谓“山海”,意为“山海之藏”、“山海之业”、“山泽之利”,主要指藏于大海中的食盐和藏于山岭中的铁矿两项重要资源。“官山海”就是实施制盐业和冶铁业的国家垄断性经营,实行食盐和铁器的国家专卖。管仲有什么理由将大自然的天然出产食盐和铁矿垄断起来,实行专营专卖呢?其逻辑基础正是“溥天之下莫非王土”的自然资源王有制的思想。 汉朝的刘邦登基后,炫耀自己的产业。不过,古代君主一般都不会这么赤裸裸地将江山说成私产。古代被认为是君主享有所有权的资源,通常也叫做“官产”。所以,管仲将山海之利垄断起来,就叫做“官山海”。古代所说“官产”,久而久之,到底是属于君主的私产,还是国家的公产,往往就有些模糊。但总的来说,因为整个国家都属于君主,那么,将“官产”无论归入国有资产还是王有资产,本质上并不矛盾。比如历史上的“官田”,可以说是属于国家的土地,也可以说是皇家的土地,其界限往往是模糊的。 被认为是官产的自然资源,无论属于国有还是属于王有,它都有一个非常本质的特点,就是排斥民有,垄断渔利。这条传统,具有顽强的路径依赖性,在历史上的王朝不存在的时候,却顺利地在新社会改头换面,成长壮大。 上世纪中期建立的新政权,实行公有制为基础的经济制度,而公有制也是新政权的意识形态。国家进行私有企业的社会主义改造,将私企赎买和合营化为公有制企业。在法律上,也将弘扬公有制,贬抑私有制的意识形态,贯彻到法律的各个层面。《宪法》很长的一段时间内并无保护私有财产的表述,1982年《宪法》则宣布土地属于国家所有;《矿产资源法》规定“矿产资源属于国家所有”;在民法上,1986年《民法通则》颁布时,删除了无主物所有权国际通行的“先占原则”,2007年《物权法》颁布时,“先占原则”仍然被排斥。 虽然中国目前的资源“国有”,与历史上的“官有”,多有不同,但是,它也有非常相近的地方,这就是它们都既排斥“民有”,也排斥甚至禁止“民用”,都以国家或政府以强力为后盾,保障所有者对资源的收益权。 正如论者所指出,无论是四川的政府强取村民乌木并宣布为公有,还是黑龙江立法宣布阳光和空气为国有的“官阳光”“官空气”行为,与古代的“官山海”并无本质不同,都表现为自我赋权,与民争利。如果说今天与古代有什么不同的话,就是今天的想象力比古代更为丰富远大。古人见识短浅,只能想象到“普天之下”的土地山川和土地下面的矿藏可以垄断取利,而今天的眼界则更远,把太空的阳光和地球大气圈的空气都据为己有。这种眼界的扩大凸现出国家权力随技术进步而急剧扩张,以及由此给民众福利带来严重挤压的可怕图景。 对于自然资源应该由谁所有,为谁谋利这个问题,明朝思想家王夫之曾有精彩的论述。他说:“若土,则非王者之所得私也。天地之间,有土而人生其上,因以资养焉。有力者治其地,故改姓受命,而民自有其恒畴,不待王者而授之。”王夫之这段话是针对“土为王者之所得私”而“民待王者而授其地”这一土地制度而提出的反论。他的意思说,君主可以凭强力统治土地,但他不能改变老百姓世世代代拥有并借此维生的土地的所有权性质。土地如此,阳光,空气,以及其他人们赖以维生的自然资源,又何尝不如此!

爱华网

爱华网