案例中所述问题是代理公司都会遇到的普遍问题,要接货,但得有条件。 第一,S公司可以把货接下来。如不接货,给德国E公司留下中国市场混乱的印象,那么S公司的代理资格也会受到影响。但是接货可以有几个前提:一、德国E公司中国区经理要承诺给S公司后续一批货合理的折扣,弥补接这批货造成的损失。二、要敲打敲打与德国公司直接签订供货合同的生产企业,让其明白签合同而不收货要承担法律和经济上的责任。三、与德国E公司就独家代理进行谈判。

第二,一物降一物,供应商对代理商强势,但是供应商也一定会有畏惧的对象,比如:竞争对手、机会成本。害人之心不可有,防人之心不可无,代理商不能简单地做中间人,要往上下游延伸。 第三,化解被一脚踢开的风险,就一定要让想一脚踢开你的人下不了一脚踢开的决心。S公司把需求计划报给E公司,E公司就觉得能自己操作了,这说明S公司在整个链条中做的工作有限,在做好信息能否公开的决策的同时,还是要把业务做得更深入一些。如果S公司的工作范围需要一个较大的团队来完成,以国内的薪酬优势,德国E公司断不会有把S公司一脚踢开,自己操刀的想法。 因为S公司是国企,政府关系、资金、信誉,都是很宝贵的优势。估计这也是德国E公司选择S公司做国内代理的一个重要原因。 因为做的不是同行,所以分析肯定不够深入和具体,也只能提供一些不同的思考问题的角度。 从出发点来讲,S代理公司和德国E公司中国区经理Z应该不会有大的利益冲突,毕竟都是希望能提高德国E公司CDT产品在中国市场的占有率。只不过中国区经理Z认为除了让你们代理外还可以通过直营的方式达到这个目标。 现在出现了用户不接货的状况,而中国区经理Z还必须依靠S公司来解决这个问题,那么这次的状况对代理公司来讲是一次机会,可以趁此强调S公司的价值,何况中国区经理Z升职了,虽然她仍负责中国区,但是随着她职权的扩大,短时间内估计她不会有这么多精力在中国区把手伸得更深入。 代理是否处于弱势地位一方面取决于供需和市场情况,同时也取决于代理公司的行为方式,诚信、负责是好的态度,但不是说诚信负责的人就是可以随便宰割的人。 作为代理公司,S公司的利益诉求、顾虑,完全可以跟Z沟通,她没有理由不去为S公司考虑,除非她现在已经具备了撤掉这层代理关系的能力和决心。如果她真的瞒上欺下,S公司也可以直接跟德国总部联系,德国公司做事还是比较客观的。

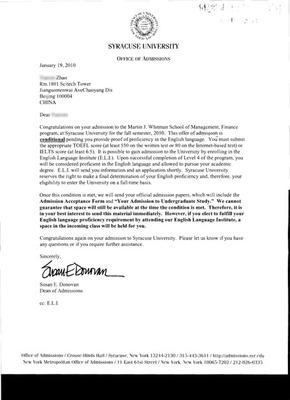

爱华网

爱华网