预言一:海尔、长虹产权改革将浮出水面

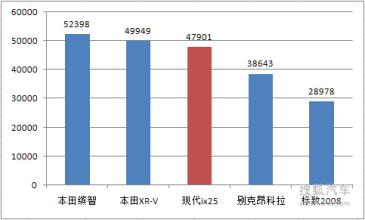

2002年,当长虹董事长倪润峰在北京喊出“长虹民营化”的刹那,或许他并没有意识到产权改革的路是那么艰辛和漫长,更多的是等待和无奈。近两年过去了,当科龙、TCL、美的、美菱、小天鹅等企业相继完成企业改制之后,喊声最大的倪润峰似乎并没有李东生、何享健那么好的运气。与倪润峰一起遭遇产权问题的还有海尔的张瑞敏、春兰的陶建兴。可能由于政府意志、地方环境,产权依然故我。作为较成熟的耐用消费品行业,产权改革之势毕竟是江河挡不住。种种迹象表明:长虹、海尔、春兰的产权改革将在2004年破冰。 从外部因素看,政府将在春节前后推出国有股减持方案,国有资本退出竞争性领域也必将是今年公有制企业改革的重点。 内部因素则是,长虹的倪润峰将在今年度过他60岁生日,海尔的杨绵绵等人也即将达到“退休”年龄,在这些创业家和企业元老退休之前完成对他们的产权和物质的激励显然迫在眉睫。有信息显示,海尔、长虹等企业已经向相关政府主管部门提出若干申请,只等批准。 预言二:第四、第五个家电制造产业群出现 中国家电业经过十多年的发展,已经形成了广东(以科龙、美的、格力、格兰仕为代表)、江苏沿长江流域(以西门子、伊莱克斯、小天鹅、春兰、LG为代表)和山东胶东半岛(以海尔、海信、澳柯玛为代表)的三大产业圈。目前三大产业圈所表现出来的竞争力随人工成本的增加和产业上下游资源配套能力的减弱,其竞争力呈递减趋势。与此同时,由于安徽和浙江两地在成本和上下游配套能力的优势增强和凸显,这两个地区逐渐演变成第四个产业圈和第五个产业圈的可能性日益迫近。 与三大产业圈的竞争力不同,这两个新兴产业圈主要是纯粹的生产和产品组装加工基地,家电产值已达到了中国家电业的近30%。随着国内家电业的新一轮重组和产业的转移,安徽和杭宁线上的生产厂家会越来越多,在中国家电业所占的比重和影响力亦会越来越大。 预言三:韩资家电一枝独秀中国的跨国家电分为韩系、日系、欧系和美系,呈现出各自鲜明的特征。韩国的三星和LG属于最后进入中国市场的跨国公司,在经营上采取了“战略性亏损”的策略:以低成本、低价格运作,以图快速切入中国市场并迅速占位。韩国家电企业的低成本与低价格,对中国家电企业产生了巨大的威胁力:LG显示器、光存储、空调、微波炉、CDMA手机销售量全部跻身三甲,洗衣机、冰箱、彩电业务也全部进入前10名,LG全线产品进入中国第一梯队。三星的洗衣机、冰箱、彩电、手机等亦进入了前10名。 杭州左岸咨询公司和麦肯锡的研究报告显示:2004年,LG和三星将在中国市场上有巨大投入,在竞争策略上将瞄准国内某些一线品牌,迅速发起正面进攻;在市场投入方面将会比2003年增加50%以上;在销量上主要产品线也将销售目标定为去年的1.5倍。以LG的空调为例,2004年的国内零售量为120万台。实际上,从2003年开始,中国家电第一、第二阵营的位子已部分被韩国的LG和三星取代。 2004年中国家电市场上,韩国家电企业将对中国家电企业发起猛攻。 预言四:美资开始全面撤出由于前期对于中国市场的过度追捧,加之对于中国本土市场状况、竞争状况不甚了解,没有吃透中国消费者的消费心理和消费习惯,造成美国跨国家电公司在中国部分投资或者合资失败,信心严重受挫。2004年,美国家电公司将通过逐步出售和退出来调整在中国的业务和自身公司的预期,从中国市场退出的美国家电公司极可能是默默无闻的GE家电,以及与荣事达合资失败的Maytag。 GE家电将采取业务重组性的撤出。“我们的家电和照明在中国的竞争力不强”,GE的CEO伊梅尔特在2003年坦陈,“在这些领域,中国已经有了强大的竞争者,我们无法实现差异化”。而且GE家电也一直没有大的投资和市场开拓计划。这一点无疑是GE家电退出中国市场的前奏。 Maytag则是亏损性的撤出。它在亚洲惟一的合作伙伴就是荣事达,已经犹豫两年的Maytag将会在2004年彻底退出中国市场。其实不只GE、Maytag,对于处于调整期的大部分跨国公司,出售一些“无利润区域”的项目与工厂将是其新一轮中国战略的一个重点。

爱华网

爱华网