2004年12月8日的早晨,对于奔走中国内地的媒体工作者而言,应该都是永难忘怀的一天,长剑虽未能有幸亲临现场,但是待在台北,反而比较留出了一些空间让自己冷静思考,尽量不要在此时直接纵身于一团热火,甚至文章都应该晚几天再写为宜。

面对华人PC界,有史以来几乎可说是最重大的一件事,在写下任何评述文字之前,冷静,确实是至关重大的,但这其实是非常难做到。虽然这件合并案有很多可以推敲的脉络,并且具备相当的合理性,但面对这桩牵动首宗华人PC跨足海外大牌的并购事件,光是衡量它的后续效应,不论是实质面,或是象征面,都像是站在名山大水之前,不由得被其光芒所震慑,欲辩已忘言。

当然,这已非华人界的大事,它不折不扣也是全球PC界的大事,要一家专业传媒在此时完全保持沉默,自然也非合宜之举。

于是,长剑选择在今天开始这一篇的冒险之旅.....

"Lenovo"真正诞生了!

从2004年12月8号开始,长剑第一次觉得Lenovo这个“字”有了完整的意义,还记得从去年到今年,联想展开了很多重整工作,确定了将专心致力于开拓PC的领域,同时也决定要更积极的部署海外市场,甚至为此,在今年还将联想的英文名换成了Lenovo,以更加有利于进军国际。但是,直到2004年12月8号,长剑才领略到一个新的华人国际品牌的诞生,联想之前所宣示的进军国际,对我而言,第一次感觉到不再只震天价响的口号,而成了以后日常就要使用的词汇了。

以下全文,我本想将12月8号以后的联想集团简称之为"新联想",但为求更直关,更切重核心,长剑还是将其统称为"Lenovo"。

也许Lenovo此时的员工现在还沉浸在振奋的欢愉之中,也许Lenovo的中国员工有些人也不见的觉得"Lenovo"很好发音,但第一个要看清楚的事实是,请赶快先暂时忘记"联想",多多想想Lenovo,现在的Lenovo,不再是大家心中长期以来的"联想印象"--中国第一大PC品牌,巅峰时期拥有将进30%的市场占有率。现在的Lenovo是一家年营收大约在155亿美元,全球年销量超过1500万台,世界市占率大约是8.3%,排行仅次于Dell,HP的全球第三大PC品牌公司,全球有将进两万名员工,总部位于纽约,其下产品线不但有锋行,也有Think Pad……

这一切的一切,都与原始的“联想”所涵盖的印象有很大的差距,因此,用Lenovo这个较新的名词会比较容易承载上述全新的意义,同时更现实来说,也比较容易该组织内部员工的沟通,毕竟不要忘了,这家公司以后至少有一半的员工是既看不懂汉字,不会准确念出"联想"这两个字的发音(包括以后的大掌柜Stephen Ward)。同时,关注它的所有世界媒体及投资法人,见诸于文,发诸于声的都是"Lenovo",长剑不禁想说:"Lenovo"真正诞生了!

这是柳先生领导团队最为大刀阔釜的迈向国际化动作,至于Lenovo的员工们,不管您准备好了没有,长剑都建议你们能多念念"Lenovo"(也不坊多练一下stephen Ward的英语发音),时时想到自己现在是Lenovo的成员了。

施振荣、柳传志的携手前进

兄弟爬山,携手共进,上次才说到Acer的施振荣即将退休,由全新的团队接手,继续在全球第五大PC品牌制造商的基础上努力,现在Lenovo又刚好跃入了全球第三大PC品牌,现在全世界的PC领域中的Top5,华人品牌已分居两席,而此成就正都是于2004年结束前达成,今年确实充满纪念意义,也可说是华人PC界最温暖的一个冬季了。

两家公司虽然有很大的背景差异,但也还是有一些类似的地方,至少都即将有新的管理团队出现,而且也都即将是由外国人担任首席执行官。

另外,两家公司基本上都是以品牌行销为核心价值,本身只有组装的制造活动,不介入计算机内部零组件的研制,而是将其外包生产。

当然两家公司不同的境况更多,Acer长于欧亚,未来要强攻中国内地及北美,而Lenovo则是稳坐中国内地,北美也还算基础雄厚,积极想要抢攻其它区域的开拓。另外,Acer只有单品牌,而Lenovo同时拥有Lenovo本身及IBM两个双品牌,同时Lenovo不论是在员工的国籍,及总部所在位置,以及资本的国际化程度上,都较Acer更胜一筹.但是Acer的优势则是,很多员工尽管母语未必是英语,但早已习惯自己称自己公司为Acer,同时既使对最高长官也是"没大没小"的直称"Stan",这倒不是说Acer员工的英文素质有多高,而是说明其比较具有国际化的心智倾向(Mindset)。

注释:联想内部对杨元庆也直呼“元庆”,但对柳传志却无人敢直呼其名。

我想,两家公司的良性竞争,应该是对整体产业都有正面影响,至于对台湾OEM供应链生态的引响,我认为也不过是中长期以后才会发酵,至多也是重分配的问题而已,各家公司几家欢乐几家愁。OEM订单的老板发生变化,这本就是代工界会遇到的宿命问题,其实也没有太多深入探索的价值,长剑倒是觉得,如果两大华人全球品牌能把饼做大,让两岸的零组件业者能享有一些近水楼台,在规格的制定上有更大发言权的话,才是华人IT界之福.

未来,全球的PC产业必将是更有看头了,咱们拭目以待!

Let Us Back to Basic

说到这里,我必须指出,过去几天来,我看到国内外各大媒体对于Lenovo一事的报导,都各有其不足之处,而且都欠缺的如此有"对称性",让长剑不由得觉得这都是偏见使然。

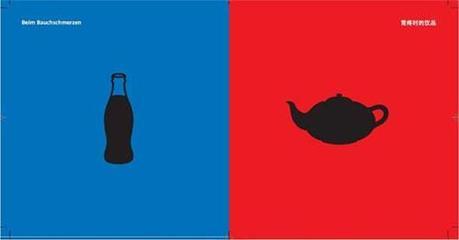

先说国内媒体,几乎对此事的报导口吻都是联想买下了IBM PC事业部门,好像呈现出来的是,中国不但走向了世界,而且是征服了国际大品牌,不但有一种中国PC界终于在国际出头的气息,甚至有种为百年来的许多屈辱,一吐积怨的豪情。至少,这是长剑本人的解读。

当然,我也知道,面对世界强权的威势竞争下,中国以后起之秀的状态即起直追,能够将国际大牌纳入其下,同时"迁都"纽约,这种感受不但可以理解,同时也不由得令我想到,当时日本在80年代末期,大肆购买美国资产时的所吐出的气焰,当然,我们历史上遭到欧美欺凌的程度,绝非日本人所能体会,因此现在我们面对Lenovo在国际舞台上的跨一大歨,也自然与日本当时的心态还是有差异的,但基本上都是亚洲长驱直入欧美的高亢心理。连长剑自己也一样会想到:纽约,我们来了!

反过头来看国外媒体,斗大的新闻字体大都写的非常显眼的是:IBM将PC事业部门出售给Lenovo,当然也有媒体很不客气的只写着IBM将PC出售给中国,凡此叙述,其内容不外乎都是盛赞IBM将烂摊子卖给了中国的联想,一方面对于IBM执行长Sam的魄力大家赞许,另一方面也在字里行间透露出PC已是昨日黄花,既不符合IBM,甚至也不符合美国,而转手给联想,或是转手给中国,应该是美国产业升级,或是IBM向上发展的一大指标,言下之意,好像接手的联想或是中国都是低技术密集的代名词一样。

看来这桩案件,既可看到我们民族心情的暗潮流动,也可以淘选出西方跨国资本主义的真实面貌。

姑且不论上述国际媒体对于此事评论的中肯程度如何,长剑必须先指出,就算IBM的PC事业部被外界看作是IBM的不良资产,这也不足以说联想的策略与IBM有高低之分,殊不知当年日本大举买下美国企业时,其实不也都是买所谓的"不良资产",而当时美国舆论都有几分恐日情绪,而今年以来,美国各大投资法人则默默接收了很多日本境内的不良资产,当年的日本Buying America狂潮,早已风水轮流转。

况且,IBM PC事业部对于联想集团来说,确实拥有很多互补性,不但是接收了国际上享有盛名的品牌,同时也有机会进入国际通路。当然,这之中的优势分析,我想各大媒体都说了很多了,我在此不重述,长剑想要说的只是一些更为根本的东西。

联想收购IBM PC 部门?IBM 将PC部门售予联想?

光是这种思维本身就不完整。虽然我不能说这些说法是错的,但是这些都仅止于从单纯财务交易的观点来看待此事,如果从企业运营的角度来看,这件事的真正诠释应该是联想控股与IBM合资成立了一家新公司,你可以简单称这家新的公司为Lenovo(尽管这个名字实际上不是新的,公司也是原有的),其中的两大股东,联想控股约占46%的股权,而IBM约占有19%的股权,是一家以中美资本为主导的组织,虽然以中方的联想控股为最大持份,但美方资本所挟带的品牌及国际通路远较中方资本来的强势,同时美方资本其下的员工数目较多,分部也较广,甚至因为美方资本地处更具全球影响力的金融及行销主战场,因此"新公司"的总部也设立于纽约,因此再怎么看,这都是很复杂细腻的一桩企业大整合,绝不是一买一卖的观点所能完全解释的,与其说是谁并购谁,更不如说是联想控股与IBM的合资案来的更为精准。

华人确实是跃身PC前三大了,至少可以这么说,全球第三大的计算机品牌商Lenovo,它是一家以中资为最大股东的公司。当然,对于华人来说,我们很骄傲这一刻的到来,我相信很多人对于原来联想集团的高层领导人,多少都会有种唐太宗或是成吉思汉式的憧憬,再怎么说,华人远离世界舞台的主角很久了,这种重返的心理状态,单靠海尔,还无法圆满达成,靠TCL与Thomson合作,也不足以满足,现在靠Lenovo加上Acer,倒是有更接近的味道。

不过当我们都抛掉了这些民族情感的外衣,单单纯纯的检视这家目前世界排名第三的Lenovo,却应该可以看到很多未来必须要面对的挑战。

首先,各方大致都认为联想集团及IBM有很多互补之处,但是要达到互补效应,其实需要Lenovo团队高度的管理技巧方能展现。毕竟,互补不是单纯一加一等于二的客观陈述下的混合物(Mixture),而是要将双方圆润的截长补短,融合成一个真正的化合物(Compound)。双方的品牌要如何分工,全世界的渠道要如何整合,这些东西也不是一声令下就可以完成的了的。

还记得几年前也有一件传奇,就是威盛收购了Cyrix,当时威盛挟本身芯片组的气势,以及台湾资本市场的热络,一举将Cyrix购入旗下,与INTEL有分庭抗礼的趋势,当然对于华人IT业能有企业跨足CPU,其勇气本身就足以鼓励,同时对于取的相关的技术保护伞也有很多策略上的意义,但是如果现在回过头来检讨当时媒体说到的取得Cyrix知名品牌,以及研发人员,欧美通路等等说法,长剑还是比较不认同的,不是这些东西不是优势,没有价值,而是这些优势不是买到就会生效,要知道,品牌的经营一但出现错误,品牌效应下降会很快,至于研发人员以及通路资源,这些都不是像厂房或是设备这种固定资产,其实它们随时都有可能发生异动,如何不要上演空城记,这是新管理团队的首要课题,也是是否可以将新公司变成"化合物"的一大挑战.

以此角度观察之,长剑就比较不赞成当时威盛陈总提出的“亚洲INTEL”的说法,因为这个vision可能不会让Cyrix的美籍员工所认同,同样道理,我也对IBM CEO Sam 对全球 员工的公开信中的一句话也并不表示欣赏:

"Today we announced a definitive agreement with the Lenovo Group, China’s largest manufacturer and distributor of personal computers. Lenovo will acquire IBM’s Personal Computing Division, creating the third-largest PC business in the world."

试想,大多数美籍的IBM PC 部门员工是否可以很坦然的接受这句话?

首先,联想中国最大计算机厂商的定位,对原先IBM PC 部门的员工是否有鼓舞作用? 再者,在联想集团还没有与其合并前,IBM PC 就已经是世界第三了,因此Sam的话可能并不容易凝聚原来员工的士气,这些很现实的问题,都是新的领导团队必须正视及尽快解决的。

当然也有人会说,单单几位员工的感受,对于今后Lenovo的发展又会有多少影响呢?

长剑要说的是,毕竟Lenovo现在中美员工都为数庞大,如何平衡好彼此心情其实至关重大,而且不要忘了,所有的品牌,渠道,甚至研发等优势,其实都是衍生性名词,真正一家企业要生存发展,要的还是最基本的生产要素,也就是土地,劳力,资本,以及人力资本(包含我们常说的Know How),其中土地及劳力,大致上Lenovo没么问题,至于资本,我想也不是挑战所在,确实靠合并的方式壮大也好,取的品牌,渠道也好,其实说穿了都是考验整合双方人力资本,管理及擅用无形资产的能力,如果通过考验,超越先跑很多,长期一直在国际领先的兄弟acer,也没人会觉得其侥幸,毕竟如果能通过此考验,也算的上是华人企业及品牌史上的经典案例了。

后 记:

分析这件合并案,不免让我想起黄仁宇提出的大历史(MacroHistory)的纵深思惟,对于原先的两个单位,或是全新的组织而言,也许不超过三年,就可以大致上看出现在合并决策在竞争策略上的成败。

但是,站在“华人走向世界”的角度来看,这件单纯的商业事件恐怕不是几年之内就能完全看出其背后的精神底蕴。

不论数年之后,在商业成绩上,Lenovo是成是败,它已注定在华人史上留下了一个鲜明的灯塔,它所辐射出的光亮,究竟会照亮多远,照出怎样的场景,以及指引出哪一条方向,抱歉,长剑也没有能奈说出只字词组,这也不该是我们这个时间的人们所肩负的任务。

爱华网

爱华网