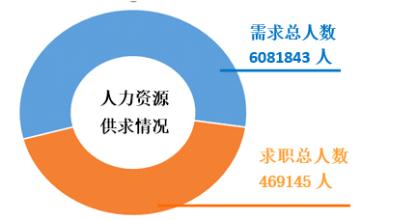

弱势就业群体是社会转型时期分化和显现出来的庞大的特殊群体。这一特殊群体与传统意义上因生理、自然灾难、家庭等原因形成的弱者有所不同,主要是由于失去或错过了有利于劳动能力发展的机遇和客观条件,从而在就业、收入、竞争能力等诸多方面处于困难和不良境地的劳动者。 劳动能力和就业能力是劳动者在就业过程中的两项基本能力。所谓劳动能力是指劳动者提供体力劳动和脑力劳动的数量和质量状况,就业能力则包括就业观念、就业信息获取、技能培训、社会关系等多个方面。就整体特征而言,弱势就业群体的劳动能力和就业能力均低下。体现为一种弱能,正是由于这种弱能使得他们在市场竞争中处于非常不利的地位,体现为一种弱势。这种弱势既是经济意义上的,也是社会意义上的,更是政治意义上的。在经济意义上,弱势群体的弱势体现为市场竞争力低,收入低,就业和收入不稳定;在社会意义上,弱势群体的弱势体现为被歧视,合法权益被侵犯;在政治意义上,弱势群体的弱势体现为无法参与、影响政策的制定,而有时却成为某些政策的受害者,没有自己的声音,成为沉默的一群。因此,弱势就业群体主要是指那些劳动能力和就业能力低下,资源缺乏(就业信息、社会关系等),身处困境(经济、社会、政治)之中的人群。从目前情况来看,弱势群体并非是一个单一的社会阶层,而是一个规模庞大、结构复杂、分布广泛的群体,一般由以下几部分人构成。一是被动下岗失业人员。在新中国发生体制转型和持续不断的改革过程中,所有社会成员都将毫无例外的付出模式代价与过程代价。无需讳言,被动下岗、失业再就业人员是两种代价的主要承担者。尤以出生于50、60年代的中年人为主。 从模式代价分析,在由计划经济体制向市场经济体制转型的历史进程中,这类人员在社会转型期间负担了相当一部分改革成本,是最值得关怀的人群。从过程代价分析,这部分人员由于其智力和能力适应不了市场经济的求职条件,有进一步扩大的趋势。二是农民工。农民工进入城市从事工商业,本身就是对他们的文明素质和职业素质的极大挑战。为了维持生计和弥补劳动技能与知识的不足,众多的民工入城后不得不从事极度危险的职业,从而成为弱势就业群体。据武汉市劳动保障局提供的材料,目前全市外来劳动力拥有量达60多万人,每年以5万以上的速度在增长。这些数据都已说明农民工已经成为一个客观存在的规模庞大的群体。三是城乡低收入劳动者。这部分人员包括二类:一是城市“体制外”人员,即那些从来没有正式工作,靠打零工、摆小摊养家糊口的人,这部分人员目前还没有见到权威的统计数字。二是无法走出困境的贫困农民。这部分劳动者在温饱线上徘徊,收入不稳固,极易返贫。贫困农民应该说是最大的弱势就业群体。三是残疾劳动者。残疾劳动者由于在心理、生理、人体结构上,某种组织、功能丧失或者不正常,使之不能以正常方式从事某种劳动,因此,在劳动力市场中往往处于劣势,受到歧视,成为弱势就业群体。今天我们虽然用“残疾”取代了贬义的“残废”。但在劳动就业中,对残疾人的关怀和尊重还远远未达到现代文明的水准。四是童工、未成年工和女工。使用童工是国家法律明文禁止的,但由于居民人均收入水平过低,社会保障不健全,许多家庭的小孩不得不辍学务工求生,也由于执法不严,许多用人单位知法犯法,任意使用童工,结果童工现象仍然大量存在,特别是在餐饮、旅馆、服务等行业较多。未成年工和女工在就业和劳动过程中,其特殊劳动权益也容易被侵害,从而成为一个弱势就业群体。

爱华网

爱华网