我不喜欢“危机公关”这个词,它具有鲜明的“术”的气质,而“术”从来不是万能的。如果医术是万能的,那么人就可以长生不死;如果政术是万能的,历史上就不会有那么多的短命王朝;如果商术是万能的,那么每一个公司都可以基业常青。从去年开始,人民币升值、原材料涨价、出口退税政策调整、新劳动法实施,许多企业日子越来越难过,企业主悬梁自尽者有之,溜之大吉者有之,狂吸高利贷饮鸩止渴者有之。

在此乍暖还寒最难将息的时候,许多企业身陷危局。我特别感兴趣的一个题目是为什么碰到大的危机,有些组织能够大难不夭折?而另一些组织却陷入万劫不复的深渊?尤其重要的是,一个组织如果存活较长的时间,它一定会碰到大的危机,这是组织成长的宿命。因此研究一个组织如何从危局走向新生——华丽转身也好,凤凰涅槃也好——就是不能回避的一个课题。

我发现越来越多的企业家开始对历史研究发生兴趣,因为历史能在较长的时间跨度内让人“明得失,知兴衰”,而《基业常青》式的书给人的启迪是非常有限的。事实上,对公司基业常青原因的研究水准并没有超过健康专家对个人长寿的研究。假如我们现在研究一个人为什么长寿?首先是选择样本,比如定义80岁以上为长寿标准,然后深度访谈,吃什么、作息时间怎么安排、有什么爱好、没有什么爱好,最后我们知道,长寿的人一般心境淡泊,饮食清淡,节制欲望,作息有规律,不吸烟、少喝酒等等。当然还会有一些独门秘诀,比如某少数民族的女子长寿者多,后来找到原因——她们爱梳头,因为对头皮的按摩实有舒筋活血之功效。又或者某地多产老寿星,最后分析原因认为是该地水土中某一种矿物质含量奇高,而这种矿物质对人体是极为有益的。当然民间还有一种更感性的说法,某人长寿是因为好事做得多的报应。最后一种说法与前面种种说法相比较,就显得非常唯心,非常不科学了。

长寿当然是绝大多数人喜欢的,就像公司创始人都希望基业常青一样。但我不知道上述种种“科学发现”究竟对梦想长寿的人有多少帮助和教益。有许多道理说的明白,听得清楚,但事实上不够用,也不好用。那么我们就还需要到历史深处寻找更多的体验和真理,寻找现象背后坚硬的逻辑。落实到“危局新政”这个话题,我们看一个案例:西汉王朝为什么能平稳地渡过“七国之乱”的急流险滩?

一、体制隐患

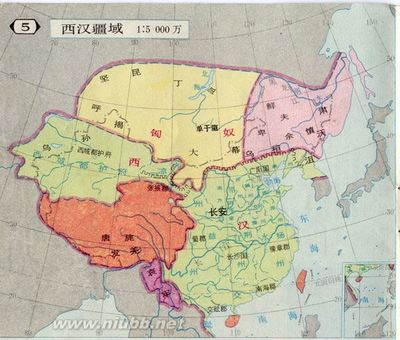

七国之乱肇始于西汉王朝的体制隐患。经过春秋、战国数百年大规模的兼并战争,秦始皇于公元前221年统一中国。秦始皇想让秦帝国历万万世,但万万没有想到秦帝国历二世而亡,总共只有15年。公元前206年,刘邦建立西汉王朝,又经过5年楚汉战争,项羽兵败自刎,最后刘邦完胜于天下,揭开西汉、东汉历时400多年的历史大幕。

西汉立国之初,秦帝国失败的教训不能不总结,分析下来找到一个重要原因:秦帝国采用“郡县制”而不是“分封制”。郡县制导致同姓皇族在地方上没有力量,不能像磐石一样拱卫京城。一旦天下大乱,京师易主,全国局势即迅速糜烂,再无振兴之机。这个说法是有道理的,比如原来定都洛阳的晋帝国(西晋)经“八王之乱”以及随后的“五胡乱华”,实际上已经覆灭,但晋帝国在南方的一支皇族重新在南京定都,建立东晋。晋帝国虽然版图大为缩小,由全国性政权一变而为地方性政权,但不管怎么说,晋帝国还是“活着”。

刘邦吸取秦朝的教训,采用分封制。后来刘邦去世,刘邦的皇后吕氏专权。吕氏看上去很有可能成为武则天那样的女皇,但结果没有成功。太尉周勃杀光了吕家的人,迎立当时在太原的刘恒(刘邦的儿子)为帝,这就是汉文帝。吕氏专权是西汉王朝遭遇的巨大政治危机,但最终有惊无险,一般认为这是分封制的功劳。原因在于中央虽然出现权力偏移的倾向,但四方刘姓皇族的力量毫发无损,吕氏想取而代之,一方面力量不足,另一方面人心归向也不允许。但是,刘邦搞分封制搞过了头,诸侯封地面积太大,实力太强,客观上容易引发地方诸侯干预中央朝政的野心。

刘邦立法定制的疏漏,给他的子孙留下一个巨大的难题(削藩)。解决此一体制隐患经历了非常艰难的过程,付出了巨大的代价,历时近半个世纪,经过了三代帝王的努力,问题的最终解决依赖的是一种高度创新的政治智慧,也最能体现中国式危局处理“道法术”三位一体的特点。西汉王朝削藩,最终达成“强干弱枝”的战略目标大致可分为以下三个阶段(列表如下):

年代 关键历史事件 逻辑进程

前174年

(文帝前元六年) 贾谊《治安策》 盛世危言

前154年

(景帝前元三年) 七国之乱 转型阵痛

前127年

(武帝元朔二年) 主父偃“推恩令” 开创新局

|!---page split---|

二、盛世危言

危局处理的逻辑起点在于居安思危,在日子红红火火的时候能认识到内生的巨大隐忧,这就是见识。

公元前174年,西汉政论家贾谊向汉文帝上《治安策》,发出强劲的盛世危言。他充满感情地议论说:“我私下认为现在的局势,应该为之痛哭的,有一项;应该为之流涕的,有两项;应该为之大声叹息的,有六项。至于其他违背情理而伤害原则的事,很难在一篇奏书中一一列举。那些向陛下进言的人都说:‘现在天下已经安定了,已经治理得很好了’,唯独我认为没有达到那种境界。那些说天下已经大治的人,不是愚蠢无知,就是阿谀逢迎,都不是真正了解什么是治乱大体的人。”

贾谊是文学家,行文雄辩,接下来他说:“有人抱来火种放在堆积的木柴之下,自己睡在这堆木柴之上,火还没有燃烧起来的时候,他便认为这是安宁之地;现在国家的情况,与此有什么不同!”这个比喻非常有力量,让人不安。

汉初文景之治、大唐贞观之治是中国历史上鼎鼎有名的盛世。贾谊上《治安策》的时候,应该说西汉王朝正取得中国前所未有的政治成就(如果不算儒家标榜的史迹模糊的夏商周的话)。西汉之前,是短命的秦帝国,再往前则根本没有全国大一统的政权。但贾谊的话说的很严重,要为之痛哭,要为之流涕,要为之大声叹息。贾谊好像完全漠视西汉的政治成就,像他这样夸大其辞暴露体制隐忧的人,要是别的皇帝肯定受不了,比如“天性不愿接受进谏”的隋炀帝,那是要掉脑袋的。但贾谊碰到的是汉文帝,在整部《史记》中,司马迁认为汉文帝是唯一配得上“仁”字的好皇帝。司马迁评价说:“汉兴,至孝文(帝)四十有余载,德至盛也……呜呼,岂不仁哉!”

中国是一个忧患意识非常强的民族。孟子说“生于忧患,死于安乐”,可说是中国人意识中非常有价值的一种遗产。就商界来观察,忧患意识似乎是优秀企业家的共同基因。比尔8226;盖茨说“微软离破产永远只有18个月”,请注意“永远”这个词。李建熙说“三星离破产永远只有一步之遥”,任正非说“华为的危机、萎缩、破产是一定会到来的”,尹同耀说“奇瑞离破产只有18天”。据说张瑞敏的办公桌上放着一个泰坦尼克号沉船模型,而日本拍摄了电影《日本沉没》。看历史能够改变一个人的时间观念,尤其是像《资治通鉴》这样的编年体史书,上下数百上千年,完全超越一个人直接的感知经验。我曾经参观过一家古生物研究所的展览,时间观念又受到很大的冲击,比如因电影《侏罗纪公园》为大家熟知的侏罗纪距今约2.08-1.44亿年,这是什么概念?挺恍惚的。如果时间足够足够长,作为岛国的日本完全有可能沉没,一个民族如果这么“务虚”地、想入非非地考虑问题,这个民族就给人一种非常特别的感觉,日本人真的够狠的。

从逻辑上来说,提前预警危机当然有助于危机的解决,因为凡事“预则立,不预则废”。目前制造业遭遇重创的时候,那些还能从容度日的企业大都在数年前即作好了过冬的准备,因为在他们的意识里冬天一定会来的。

西汉的体制隐忧使贾谊如梗在喉,不吐不快。在《治安策》中,贾谊明确要求削藩以巩固中央权力。他警告说,“封立的诸侯王过于强大,就必定产生君臣上下相互猜疑的形势”,而“目前天下的形势,正如一个人得了脚肿病一样,一只小腿几乎与腰一样粗,一个脚趾几乎与大腿一样粗,平常屈指伸腰的动作都不能如意,一两个脚趾发生病痛,全身都无法应付”。贾谊进而提出的削藩原则是“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力”,具体办法是分割诸侯国的土地,订立制度,把目前的每一个大诸侯国分割成若干个小诸侯国,保证现在诸侯王的子孙后代都能按次序得到一份封地。实施细则包括,那些封地被划分为许多小诸侯国而诸侯王子孙很少的封国,先把分割的小国建立起来,暂时空悬封君之位,等有了子孙以后,再让他们做先已建立的小国封君。为了消弥预料中的抵制,贾谊还小心翼翼地明确了一个要点,原属诸侯国所有的每一寸土地,每一个百姓,朝廷都不贪图,以此显示朝廷的公心。

《治安策》是西汉一代之鸿文,贾谊当时只有26岁。白寿彝《中国通史》上说:“贾谊所主张的‘众建诸侯而少其力’,以后即成为西汉朝廷处理和最后解决藩国问题的指导思想。”就我的理解来说,贾谊提示的战略原则是一种创新思维。从前的几百年,由春秋到战国再到秦帝国,大大小小的诸侯国一直在相互兼并,诸侯王的数量越来越少,幸存的诸侯国实力则越来越强,大规模的兼并进程以秦始皇统一中国而告结束。现在贾谊想走一个“逆行”的过程,把现有的大诸侯国越分越小,通过增加其数量来削夺其势力。假如就削藩的战略选择开一个脑力激荡会,我想不出有比贾谊“众建诸侯而少其力”更好的主意。

汉文帝没有接受贾谊马上削藩的建言。在我想来,贾谊削藩的具体措施有待商榷。贾谊在实施细则中提到一种情况,有些诸侯王眼下子孙很少。对这种诸侯国的处理,如果急火火地先把它分成若干个小诸侯国,等到将来有了子孙再实际继承,看上去就很有一点削藩不成(诸侯国只是形式上被分割),徒然打草惊蛇的味道。终汉文帝一生,在削藩问题上没有实际的大动作,只是在公元前164年,汉文帝曾经分齐地为六国,分淮南王地为三国,算是对贾谊《治安策》的呼应。客观上,汉文帝把削藩这一难题留给了他的子孙。

三、转型阵痛

贾谊《治安策》问世后20年,西汉体制上的“脚肿病”越来越严重,贾谊的盛世危言一步步坐实。其时汉文帝已逝世,汉景帝在位。公元前154年,晁错向景帝上《削蕃策》,强烈要求削藩,矛头尤其指向吴王刘濞(刘邦之侄),因为吴国是当时实力最强的诸侯国。吴国首府在今天的江苏扬州,有渔盐之利,又有铜山,可以直接铸钱。吴国强大的经济实力使它不需要向老百姓收税,因此国家和百姓都很富裕。刘濞在吴国处心积虑经营达四十年,因此有实力也敢于跟朝廷对抗。时间长了,大小摩擦多了,刘濞跟朝廷的嫌隙越来越深,多次假装有病不到中央朝见。晁错分析形势认为“如今削减他的封地他会反,不削减他的封地,他也会反;如果削减他的封地,他反得快,祸害小一些;如果不削减他的封地,他反得慢,将来有备而反,祸害更大”。就人性和现实形势两方面考量,朝廷也很少有回旋的余地了。于是汉景帝采纳了晁错的建议,厉行削藩。

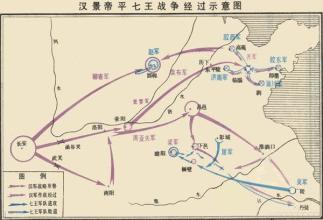

吴(首府扬州)、楚(首府徐州)、赵(首府邯郸)、菑川、济南、胶西、胶东(以上四国均在山东)七个诸侯国起兵造反,以“清君侧”为名,传檄各诸侯国,要求朝廷诛杀离间皇族骨肉亲情的“大奸臣”晁错。吴国是领头羊,声势浩大,一国之兵力即达到20万人。形势的发展大大出乎汉景帝的预料,34岁的汉景帝(爱华网)着了慌,听信袁盎的计策,以为杀了晁错,七国就会撤兵。于是杀晁错,并灭其族,再向七国求和,但是七国不允许(这本是意料之中的事),继续西进,目标直指首都长安。汉景帝匆忙命令太尉周亚夫(周勃之子)出任剿匪总司令,周亚夫正确实施了按兵不动,只是切断吴军粮草的军事战略。吴军一旦前进失利,后无粮草,即自行溃败。最后的结果是吴王被杀,楚王自杀,剩下的五国相继投降,西汉王朝在惊涛骇浪中平定了七国之乱。

七国之乱有其必然性,晁错只是形势的代言人。贾谊设想的完全和平的削藩战略有一点空想的成份。不管形式和实际进程如何规划设计,侵夺藩王即得利益的削藩战略不可能不遭遇激烈的反弹。清朝康熙皇帝削三藩也同样经历了惊心动魄血与火的洗礼。在这样的关键时刻,历史前进的方向暧昧不明。

认识到危局必然到来是一回事,有能力积极谋划应对危局的战略是另一回事。在战略上应对危局是一回事,在战术上应对危局是另一回事。危局实际到来时扎硬寨、打硬仗,忍住转型的阵痛而求胜是对一个组织的巨大考验。战争是历史的节点。汉景帝虽然开始时窘迫到要向七国求和,但历史还是眷顾了他。

传说中危局一定会到来,虽然还没有到来的时候显得非常遥远。危局的解决往往要流血,也可能演变成年深月久的创伤巨痛,比如晋帝国“八王之乱”导致绵延数百年的魏晋南北朝大分裂时代;再比如唐朝安史之乱,唐王朝从来没有真正从这个阴影中缓过劲来,藩镇割据越演越烈,直至五代十国小分裂时代。幸运的是七国之乱得到迅速平定,地方诸侯国势力大为消沉,西汉王朝受制于藩王的“脚肿病”急剧好转。

|!---page split---|

四、开创新局

削平七国之乱以后,朝廷士气大振。汉景帝马上收回诸侯国的人事任免权,并且规定诸侯王不再直接治理民众,诸侯国官吏编制也大为精简,原来的诸侯国丞相现在只简单地称为相。但是西汉王朝的体制隐患并没有真正消除,诸侯国仍然拥有辽阔的土地,有土则有民,有民则有兵,仍然有可能对西汉朝廷构成威胁。

时间又过去了27年,公元前127年主父偃向汉武帝分析这种形势时说:“古代诸侯的封地不超过方圆百里,朝廷强、地方弱,这种局面容易控制。现在的诸侯国有的连城数十座,封地方圆千里,朝廷控制较宽时,他们就骄横奢侈;朝廷控制严密时,他们就会凭借自身的强大联合起来反叛朝廷,七国之乱就是这种情况。”

某种意义上,主父偃的说法也可以说是盛世危言。他提醒汉武帝,“强干弱枝”的问题并没有真正解决,体制隐患依然存在,再来一次七国之乱也不是没有可能。接下来,主父偃提出具有高度政治智慧的创新性解决方案,他说:“现在诸侯王子弟有的多达十几人,而只有嫡长子继承王位,其他人虽然也是诸侯王的亲骨肉,却不能享有一尺的封地,这就使得仁孝之道不明显了。希望陛下命令诸侯王可以把朝廷给他的恩惠推广到其他子弟身上,用本封国的土地封他们为侯,他们人人都为得到了希望得到的东西而欢喜。陛下用的是推行恩德的方法,实际上却分割了诸侯的领地,朝廷没有采用削夺的政策,而诸侯却逐渐衰弱了。”

主父偃真聪明。跟贾谊上《治安策》的时候对比,形势有很大的不同。平定七国之乱,朝廷增加了威势,各诸侯国畏惧收敛了不少。另外,在将近半个世纪的时间里,各诸侯王一定忙着生了不少儿子、孙子,“现在诸侯王子弟有的多达十几人”,而不再是贾谊担心的“有些诸侯王眼下子孙很少”了。

汉武帝马上听从了主父偃的建议,颁布诏书说:“诸侯王中有想推广自己所享受的恩惠,分封领地给子弟的,命令各自一一奏报,朕准备亲自给他们确定封邑的名号。”从此之后,各诸侯国连续不断地被分割,而诸侯王的子弟们都成为有封地的侯爵了。

贾谊提出“众建诸侯而少其力”,只是一种指导思想,他当时设想的具体办法并不可行。主父偃“推恩”的做法是一种真正的制度创新,而且措施得力,办法可行,所以实施下去,马上取得显著的成效。推恩令有一个关键之处,中央正式颁布此项诏令之后,诸侯王是无法抵制的,因为“非嫡长子们”会以诏令为依据,强行分割诸侯国土地。就像一个大家庭,有许多儿子,原来只有大儿子能继承家庭财产,其他儿子什么也得不到,现在推恩令允许每个儿子都能得到家庭财产,那么即使做父亲的、做大哥的不愿意,也不可能了,因为其他儿子不会答应。

走出“危局”,开创“新政”之道法术

西汉王朝削藩的案例较完整地展示了“体制隐忧—盛世危言—转型阵痛—开创新局”的完整过程,值得注意的是在此过程中体现了“道法术”融合无间的特征。

从“道”层面处理危局,必须在战略时间框架内考虑问题。西汉削藩战略历时将近半个世纪才最终大功告成,随后的结果是西汉、东汉数百年间再没有削藩的问题。从意识形态的转型来看,就在推恩令颁布前不久,汉武帝开始非常欣赏“既熟悉文书法令,又会用儒术加以文饰”的公孙弘,此举标志着西汉王朝最终找到了“外儒内法”的意识形态结构。白寿彝《中国通史》评价说:“尽管在现实政治中法家思想更受重视,但‘外儒内法’,法家思想也往往要穿戴着儒家衣冠才能出场。”站在这个角度想一想推恩令,是多么地“外儒内法”啊!

从“法”的层面处理危局,前后削藩过程中体现出来的“渐进式制度创新”最为引人注目。贾谊的办法是让目前强大的诸侯国在各自子孙的手中“碎片化”。景帝感到削藩问题很难完全在政治框架内得到解决,军事是难以避免的。主父偃在朝廷力量进一步增强的背景下,通过创新型制度设计,使西汉王朝从此进入一种崭新的政治格局。

从“术”的层面来说,削藩还有许多配套政策。比如在推恩令颁布的同一年,主父偃对汉武帝说:“茂陵(武帝在陕西兴平为自己预筑的坟墓)刚刚兴建,天下有名的豪强人物、兼并他人的富家大户、煽动百姓动乱的人,都可以迁到那儿居住。这样对内充实了京师,对外消除了奸邪势力,这就是所谓‘不用诛杀就消除了祸害’。”汉武帝听从了他的意见,迁徙各郡国的豪强人物和财产超过300万钱以上的富户到茂陵邑居住。术是必不可少的,但对研究组织成长战略这样的题目来说,术不是重心之所在,虽然术有的时候真的很好用。

最后,我们总结一下西汉削藩战略中的人事。西汉削藩是汉文帝刘恒、汉景帝刘启、汉武帝刘彻祖孙三代前赴后继,其中又各有合适的战略人物加以辅助,汉文帝时的贾谊、汉景帝时的晁错、汉武帝时的主父偃,这些人都有最精密的现实感,也能顺应时势。从人物性情来观察,汉家天下祖孙三代有“重文”到“重武”气质的变化。文帝重文,他不想大动干戈,或者他相信一些遗留的帝国问题,子孙后代会处理得更好。景帝是一个过渡,他有担当,能下决断,但也容易惊慌失措。武帝大不同,在位50多年,有雄才大略,征伐四方,西汉在武帝手中最终趋于鼎盛,他自己也赢得了汉武大帝的美名。

(原载《销售与市场》战略版2008年7月号)

丁千城先生,南京钧衡营销与品牌咨询机构首席顾问,致力于“通过中国历史系统研究组织成长战略”,专著《蝶图腾:中国式公司成长战略》(江苏人民出版社,2008年4月)。《销售与市场》战略版“历史与战略”专栏作家。电子邮件:[email protected],新浪博客:http://blog.sina.com.cn/1000city,博客中国:http://1000city.vip.bokee.com

爱华网

爱华网