系列专题:《从草根到精英的奋斗历程:俞敏洪传奇》

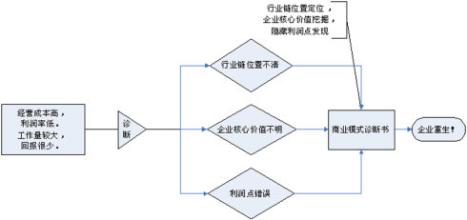

新东方的转型痛苦而艰难。原先将家族人员请出新东方,尚且要得罪一帮亲戚,惹得母亲和妻子半年都不搭理俞敏洪;如今要请这帮精英们将原本看得见、摸得着的利益拱手交出,换来看不见摸不着的股份,更是难上加难。 2000年5月1日,新东方公司化改造正式启动,注册了由校长、副校长和一些名牌教师等11名股东组成的“东方人科技发展总公司”。大家原来占据的实实在在的地盘,现在变成了抽象的公司股权,大家开始慌了。 新东方学校在法律上规定为“私立公有”,也就是说,股东们只有使用权,没有所有权,而原先地盘的所有权又放弃了,那么股东们手里那一纸“股东协议”究竟具有多少价值? 根据公司股权设计,俞敏洪占有绝对的控股地位,其余十位股东只能分享剩下的股权,俞敏洪成了“独裁者”,是新东方的主人,而其余人等变成了俞敏洪的“雇工”。 新东方高层的天才们,学历、知识和理论都是绝对过硬的,碰到管理就束手无策,不知如何入手。再有,这些天才们都接受了西方先进思想的熏陶,“民主”两个字是最碰不得的,如今碰到“独裁”,自然极不舒服。 其实俞敏洪一直都在“独裁”,只是由于之前各位副校长都有自己一块地盘,俞敏洪不参与他们的利益划分,他们也不干涉学校的行政事务,井水不犯河水,大家自己做饭自己吃。可是如今不同了,自己的锅上缴了,大家在一个大锅前吃饭,如果还是俞敏洪一个人“掌勺”,吃多吃少不由己,大家自然不愿意。 于是,俞敏洪的“独裁”地位就像原来在舞台的不起眼角落忽然被打上了聚光灯,显得格外显眼,矛盾自然也格外突出。 其实,表面上大家在争权,实质上争夺的是利益。各占山头各自为王的时代结束之后,权力与利益紧紧相连,谁得到的股权多,谁的利益就可能比别人多。利益可以由规则来决定,但问题在于,新东方的利益分配规则在哪里? 10位副校长实行的是工资制,除了固定工资外,还有“分红”。新东方没上市,“红”从哪里来? 大家的眼光都集中在了学校上面。有人说,按股权比例,把学校收入和预收款分了,股东们都把钱收到自己的口袋里,自然感觉安心;可是,新东方如果遇到紧急情况怎么办?新东方的再生产资本从何而来?各地分校的费用由谁来出? 既然学校利润分不得,股东们的“红”又从哪里来?换句话说,交出地盘之后,自己的利益和价值在何处?股权,轻飘飘的没有安全感;工资,没有体现出地盘价值;讲课费,是自己的额外劳动所得。股东们陷入了困境,所有权和支配权都没有了,他们能牢牢握在手心里的还有什么? 恐慌产生,信任危机随之而来。原本是大家积极推动的公司化改革,变成了俞敏洪“杯酒释兵权”,变成了一场“中央集权”的“阴谋”,变成了一次“人民公社”运动;原本各“诸侯”混战,俞敏洪协调利益均衡的局面,变成了“诸侯”们联合起来,抵制俞敏洪“独裁”的局面。

其实,俞敏洪的“独裁”未必是坏事。《东方马车——从北大到新东方的传奇》作者卢跃刚评论说:“这种高度集权的治理结构,好处是决策效率高,可以防止转型过程中失控,影响新东方全局。俞敏洪凭本能和绝对的控制权力,把学校与争吵不休的公司隔断,把管理高层与中低层隔断,紧紧抓住学校发展不放,稳定教师队伍,守住北京,巩固上海,进军广州,一年的时间,使新东方的学生人次增加了10万,客观上降低了新东方的转型风险;否则,新东方早就分崩离析了。”

爱华网

爱华网