逃离还是自救?这是个问题。标本解剖:温州

文《环球企业家》岳淼

35岁的罗斌终于接到了一单好生意。早上六点他就催促手下的10个工人起床,将装在木箱盒子里的各式各样的铜构件装载到卡车上。“十点半发货”,罗高兴地对工人们说。 作为温州市附近有“中国电器之都”美名的柳市镇的一家铜加工小企业主,罗太渴望有这样的生意了。在过去整整1年,他和这里大大小小的同行一样,面临越来越大的资金周转压力——以目前的铜价,过去只需50万元资金就可周转的单子,现在需要150多万元。由于缺少资金,罗只能减少库存,采取“小批多次”的进货方式,但较低的库存经常无法保证企业稳定生产,运输费也超支,他还要养活工人。在刚刚为自己的产品小幅度涨价5%后,销售量就比上月减少了10%。当地已有不少铜加工企业顶不住纷纷减产,甚至停产。罗不为所动,他说服妻子将所有的现金压上。 但仅仅两个小时后,罗又一次遭到了打击,采购商在八点打来电话,要求维持以往的价格,而且希望能够将货款推迟一个月。罗接完电话,在那里发呆,不断打哈欠,“肯定不行,生意没法做了”,他对工人们无奈地说完,就退身屋内,爬到房顶上望着瓯江吸烟。脚下的屋顶上是淘洗上来的铜屑,在铜屑旁边矗立着一整块铝板,上面用红色油漆写着铜构件加工以及罗的手机号码。 在中国民营经济最为活跃的温州以及长三角地带,这样的故事有可能每天都在上演。对罗这样的小型企业以及产业链上的中大型企业来说,过去的一年,似乎是灾难性的一年——劳动力、土地和电力价格一直以两位数的速度上涨;铜和基于石油的塑料制品等主要原材料的价格则呈指数级上涨。而根据浙江省电器行业协会秘书长胡里本的估计,新《劳动法》实施后人工费用加上原材料上涨,仅仅这两项企业就需要多增加80%的生产成本。 “形同割肉,我们深陷其中,却无能为力。”华通机电集团有限公司董事长李成文对《环球企业家》说。华通机电是国内最大的高、低压电器、成套电气、仪器仪表、电力变压器等机电产品制造商之一,2007年销售额是36.3亿元,并有接近7000万美元的出口。他随手拿起桌子上的断路器对记者说,“10年前的价格甚至比现在的还要高。”这意味着华通机电一年的利润实际远远低于预期。在一次广交会上,他看到一个蜡烛企业推出造型新颖的蜡烛,三颗蜡烛利润就超过3美元,当时他感慨,相比之下,自己还处在利润生死线上。 能够制造出全球最具竞争力商品的温州却无法留住赖以生存的利润,这看起来有些奇怪——这个中国制造的勃兴之地在过去20年中已经成为全球最成功的低端产品的“世界工厂”,而现在却有数以百计家工厂弃之而去。受困于高涨的成本、冷酷无情的低价竞争和日益严格的监管,这一传统优势制造中心在竞争中渐感吃力。新的劳动法加重的纳税负担,以及更为严格的环保法规和日益走强的人民币,这一切都在挤占在温州占据绝对数量的劳动密集型行业内的利润空间。 不仅如此,珠三角和长三角亦面临同样的困境,瑞士银行在年初的一份报告中称,今年可能是中国制造厂商的盈利能力终遭重创的开始。预言没错,在珠三角不少企业作出了同样的选择——部分厂商将永久停业,一些将搬迁到中国内陆,还有一些会迁出中国。而根据香港工业总会预计,珠三角地区的6万至7万家港资工厂中,今年将有10%停产,这一比率可能是20年来最高的。 跨国公司同样感到了变化,一项由博思艾伦咨询公司(BoozAllenHamilton)及上海美国商会(TheAmericanChamberofCommerceShanghai)今年3月对中国境内66家外资制造企业的调查显示,54%的受访公司认为中国对比其他低成本国家正失去其竞争力。 价格战的恶性循环 尽管如此,罗斌每天还是在工厂呆很长时间,跟手下的工人们一样卖力干活。他住在楼上,楼下是一个二手车床,工人们就住在与车床一墙之隔的房间内。罗斌虽然年轻,但已经在这个行业积累了很多年,客户在柳市镇遍布。罗过去的经验一直认为,在这里,只要质量好、有信用、价格足够低,就不愁找不到买家,人们藉此生产同样的东西,用近乎透明的价格和技术生产。 这种体制性弱点在眼下的温州商业模式中愈发明显,只是多数人对此视而不见——他们已经在类似的经济模式的压力下生活了20多年,是否需要创新产品和提升品牌,是否需要更好的创意和更合理的组织管理水平,几乎被忽视了。 对罗斌们来说,观察位于柳市镇中心的正泰、德力西的一举一动似乎是更重要的事情。在柳市方圆不到150平方公里的范围内,低压电器企业超过3000个,大多都是正泰、德力西的供应商——从自动剥线机到电阻成型机,断路器到电源开关,交流接触器到继电器。一个无法回避的问题是当数千家竞争者生产同样的产品,你如何树立自己的竞争力,答案往往直接而无奈——足够低的价格。 在罗的眼中,大佬们通常会成为抢食者。德力西似乎是当地并不受欢迎的企业,在过去的屡次行业性调价中,德力西总是扮演着背信弃义者——每当新一轮集体降价或提价开始,德力西总是逆向而动。在3月份刚刚进行的一次调价中,德力西再次充当了绞杀者——它甚至改变了以往只针对经销商的降价策略,而直接让利给终端。在很多竞争者看来,德力西的老板胡成中几乎掐断了所有人的后路——他宣布将通常占据市场大约20%份额的大漏电系列和触电器再次降价8%。“这等于把我们逼迫到火山口上,如果算上经销商的返点,我怀疑这样的价格甚至连保本都难。”一位不愿透露姓名的业内人士对《环球企业家》说。

浙江省电器行业协会秘书长胡里本曾试图充当中间的利益仲裁者和调解人。这位已过天命之年的老人为此屡败屡战,他最后发现这么做是徒劳的——多数企业家相信赚钱是自己的天赋,与他人无关。“我记不清楚集体调价失败过多少次了,桌面上达成的协议,到了桌下就成了一堆废纸。”胡里本对《环球企业家》说。 这意味着温州制造业正面临着一种奇怪的现象:各种成本都在不断上升,但销售价格却因为恶性竞争而不断下降。事实上不仅在低压电器行业,温州其他代表性行业,如鞋和服装,同样如此。 林友平就是见证者。一年前,他在温州火车站站前以每月4500元的价格租赁下40平方米的店面经营皮鞋生意,在看他看来,这里人潮涌动,应该是一个只赚不赔的买卖,但是在春节过后,他发现周围的商家都开始打起折来,多数只有不到六折。在他的周围盘亘着康奈、意尔康、吉尔达、奥康等品牌都在进行集体抛售,一双平时在300元左右的鞋子,通常只卖150元。在超过4000家制鞋企业中,林的这个店面只不过是一条普普通通的小鱼。“这些更低价格的鞋子很快让我顶不住了。”林对《环球企业家》说。 唯一的好消息似乎是,这些低价鞋子对美的出口开始增长。受次贷危机影响,美国消费购买力下降,对档次较高的鞋类产品需求量明显下降。一份来自温州检验检疫局的鞋类出口报告显示今年1-3月,温州鞋类对美出口1654批,891.37万双,4087.39万美金,同比批次、数量、金额分别上升63.6%、31.25%和31.95%。但其增长多以生产中低档合成革鞋为主,而附加值较高的皮鞋则并无增长。但这似乎只是表面繁荣,因为温州鞋对美出口增长,但价格却同比下挫接近20%。 不难看出更大的隐忧已经开始出现——以生产中高档鞋为主的珠三角地区的鞋类企业倒闭近千家,倒闭企业的客户开始将订单转至温州鞋企;由于环境不乐观,部分温州鞋类企业出于企业生存的需要不得不接受以前不愿接受的一些价位较低、利润空间很少的美国客户订单;出于对人民币升值的担忧,一部分企业将交货期未到的订单提前交货。 “整个服装行业同样都举步维艰,困难最大的是侨贸服装企业。”温州服装商会副秘书长郑旭峰对《环球企业家》说。在温州中小型服装企业中,由于家族血缘关系浓厚,不少商人习惯自产自销,通过远在国外的华人华侨亲属推销。这类企业通常企业规模很小,手工劳作,利润微薄。侨贸的方式比较灵活,有利于小宗货物贸易,但做服装贸易的华侨,很多也是做服装出身,对外贸服装的成本计算很内行,往往会把面料、钮扣和做工等成本算得一清二楚,然后再算给一些微薄的利润,单件服装的价格压得很低。而且一般是先发货后付款,碰上市场行情不好,拖欠货款也时有发生。以人情为基础的侨贸,其不规范性使得欠债赊账成了企业主的一块心病。 海洲服饰董事长李林锋曾经有类似的痛苦经历。去年春节的前两天,他急得像热锅上的蚂蚁,四处打电话催债,即使春节过后,还有60万欧元的货款无法到位,而这些货款还是前年亲戚朋友们欠下的。“一年比一年艰难。”温州丑鸭工贸有限公司总经理潘跃说。在过去的几个月,他的公司只有一半的货款到。他坦言,“明年可能一半的应收款都不能到位,而且这种趋势将持续下去”。 “破产之城”? 在成本和价格出现往相反方向变化的时候,等待实力稍弱企业的命运,或许只有关闭这一条路。对于现在多数温州商人而言,转业破产似乎早已司空见惯了。这个宝马汽车数量占据全国1/4、中华香烟每年抽掉7亿的聚金之地,似乎正从“老板之城”变成“破产之城”。 温州龙湾工业园区,与夜市疯狂倾销的场面相比,白天这里反倒冷清很多,下午不到五点就草草收工了。这里的鞋厂通常计件发放工资,一双30美元的鞋子他们可以赚到五角钱。在弥散着化学胶水味道的制鞋车间里,那些熟练的女工平均每月的工资可高达两三千元,而且劳动环境宽松了很多——他们只要干完手头分配的活,就可以随时下班,工厂也不要求加班。而在去年八九月份,他们身后的鞋子还一直堆到天花板上。这里有“中国鞋都”之称,超过60%用于出口,但平均单价通常只有不到5美元。 无疑,洗牌正在不知不觉中加剧。5年前这里有超过5000家鞋厂,而现在只有不到一半活了下来。而根据温州市鞋革行业协会的调查数据显示,在刚刚过去的第一个季度中,倒闭转产的制鞋企业超过了70家,那些存活下来的工厂首先面临的一个问题就是如何留住人——在龙湾工业区内,不少鞋厂门口的牌子上都用红笔写着招聘启事,吸引工人的条件五花八门,比如提供夫妻房、住房补贴、提供自行做饭的场所、如果亲戚都在工厂工资,则推荐者可以得到数百元不等的奖励。 在离龙湾工业园区不远的温州技术开发区内,企业猝死的事件同样时有发生。最极端的案例是,去年10月初,温州华杉服装厂的工人们被通知开紧急会议,声称要突击检查需要歇业整顿3天。3天之后,人们发现这家工厂设备以及物料都奇迹般蒸发了。这家公司的老板吴理勇、吴理武兄弟不见去向。愤怒的工人一度阻塞了当地政府门前的道路——老板甚至将工资以及进厂押金都席卷一空。时光倒退到半年前,吴氏兄弟还是当地有头有脸的人物,刚过不惑之年的吴氏兄弟以家庭作坊起家,2007年之前一直在乐清市磐石镇开办服装厂,在这里一步步站稳脚跟。为了扩大规模,吴决定转战温州,而华杉则是其并购的温州当地一家具有一定知名度的服装企业,拥有厂房面积多达数万平方米,一度拥有员工1200人。 类似的恶性逃匿事件,绝非仅此一例。今年开春时节到5月,是服装贸易型企业公认的淡季。根据温州市经贸委的调查,2007年底,仅乐清和温州开发区就有6家企业因资金链问题而倒闭,涉及的资金高达4亿多元。事发之后,温州市经济技术开发区则不得不实行“清欠工资”职能,进行了全面排查工资发放情况的整治活动。“很多企业都因为相互拆借和三角债很难熬下去。”温州中小企业发展促进会会长周德文对《环球企业家》说。 在这种背景下,一种新的趋势悄悄出现,很多利润微薄的企业铤而走险进行地下融资,以缓解资金困难。记者在调查中发现,大多数企业眼中,温州民间金融正从“地摊”形态正逐步登堂入室,企业家对之爱恨交加。“民间私下拆借的兴起反映微利时代企业家的无奈。”周说。来自中国人民银行温州中心支行涉及民间借贷利率的监测数据表明,这一偏保守的官方数据表明,1月份温州民间借贷月息达到创纪录的11.77‰。“温州民间借贷大部分依靠人际关系,一般只打个借条,借条上甚至连资金借出方的姓名都没有,利率多是只有口头协商或随行就市。甚至有一批专门的金融掮客以此为业。”浙江金克明律师事务所律师林合敬说。 另一个有趣的现象则是在温州几乎少有破产的官司接手。“如果你做破产方面的律师,那就等于饿死。”林认为温州尽管催生了强大的市场经济,但产权和法律意识依然淡漠。温州人可以了无声息地关门,但并不习惯严格意义上的企业破产注销,“他们的契约通常只写在一个巴掌大的纸上,有时候连一片纸都没有”。 破局和重生 或许让外界感到欣慰的是,温州并不担心被外界遗忘,这个城市每天都有无数企业破产,也有无数企业绝处逢生。 “转变得并不太晚。”温州新天投资有限公司董事长白植平对《环球企业家》说。白的出生地温州平阳以生产低端编织袋和皮革加工而著称,但白并没有步此后尘,而是一直从事资产投资。白是温州这个领域最资深的玩家之一,曾经在13年前创立温州财团,如今是国内葡萄酒行业中最隐秘的权势人物之一。后者在去年染指近几年陷入困境的*ST新天(爱股,行情,资讯),后者在新疆腹地拥有亚洲最大的18万亩酿酒葡萄种植园。 与一般玩家从实业进入金融业投资运作的正常轨迹不同,白长期从事大型基建、地产、酒店业,均收获不菲,当人们掘金股市的时候,他却想到了实业投资。白曾经当过知青、医生,之后受过良好的大学教育,如今他希望把杯中的新天葡萄酒变成国内最有竞争力的葡萄酒生产商之一。在很长一段时间内,白是孤独的投资者。而仅仅就在去年,白所在的写字楼里一下就冒出来10多家创业投资公司,这些投资公司主要涉及矿业、证券、IPO、定向增发等。“这是一个好兆头。”白说。 得益于原始积累的完成,大概从2005年前后,制造型企业往多元化转型在温州成为一股风潮。华士服饰董事长曾旭光数年前已开始涉足石油流通和有色金属领域,曾从美国新加坡等地运送原油,通过上海进行中转,目前每天有8到10艘轮船为曾运送石油,仅石油销售收入每月就突破2亿。 温州圣雄集团有限公司董事长林圣雄则是另一个资源型玩家。所创立的圣雄皮革公司是温州数一数二的行业巨头,在全国也具有相当的影响力。以皮革业起家是温州第一批嗅到矿业财富价值的人,在皮革业如日中天之后在矿产领域多有斩获,林先后在山西、内蒙古有众多的矿业投资。如今,林将视野重新瞄准新疆托克逊县的金属硅和多晶硅矿区。这个年产50万吨金属硅及1万吨多晶硅的项目,目前进展顺利。 地产是诸多企业的不二之选——报喜鸟(爱股,行情,资讯)、庄吉、法派等品牌服装企业以及温州最大的鞋业巨头奥康、红蜻蜓都纷纷涉足其中。温州本土知名经济学者马津龙估计大约70%的企业都涉足房产投资,由于房产最近几年一直是卖方市场,这些企业收益都非常可观。“投机性市场有高收益,但是人们的套利行为最终会把投机性市场的期望收益拉回至一般产品市场相均衡的水平。” 但多元化选择毕竟和制造本身关联不多。不少分析人士认为,要解决温州制造业的困局,要么颠覆创新,提高制造水平和含量,要么迁徙,除此之外别无他法。 “再不痛下决心提升管理水平和创新水平就只有穷途末路了。”兴乐集团有限公司董事长虞文品对《环球企业家》说。尽管虞是国内电缆行业的榜眼企业,但依然无法冲销原材料上涨的压力,这让他不得不对传统创新思路作出改进——改变了传统电缆中以纯铜做导体的固有思路,将铜与铝的性能合二为一,创新出铜包铝电缆。“性能大致相当,和纯铜电缆相比,价格却可以降低30%,重量可以减轻60%。”虞文品认为。这项技术的问世骤然间就给他带了多达上亿元的订单。 但大多数中小型企业还是选择了最温和、最平稳的进化方式:迁徙。陈丽芳是先知先觉者——3年前,她就转卖掉在温州当地的铜丝加工企业的股权,将企业搬往江西鹰潭。而陈的公司业绩正蒸蒸日上,在当地同行业中排名前五名的企业,陈即拥有两家。在她看来,搬迁是早晚的事情——温州在资源、成本等方面已经丧失了原有的竞争力。温州工业用地已经飞涨至二三百万一亩,铜原料完全依赖第三方物流,银行贷款非常困难;而鹰潭则是国内最大的铜产品生产基地,其工业用地成本仅仅只有几万元,当地政府的支持力度也比较大。“比较之下没有什么好犹豫的。”她仅仅只考虑了两天就变卖了所持有的股份。 陈破釜沉舟式的决然引来了不少效仿者。温州市铜产业协会会长冯茂勋权衡之下也把自己的企业转移到贵溪,连同他一起转移的还有当地4家规模很大的同类企业。陈并非孤独的外迁者——根据温州统计局的不完全统计结果显示,近1年来温州外迁企业多达1000余家,整体迁移的将占1/4之多。温州人的聚集效果明显而直接——在刚刚过去的1年,鹰潭工业园区的业务总收入增加了两倍,一举突破百亿元大关,戏剧性地在主营业务收入、工业增加值、财政收入、上交税金四项指标上上增幅在该省排名第一。 在温州中小企业发展促进会会长周德文看来,迁徙本身推动了中国出口行业从传统的集群地区,传统的沿海三角地带,平稳扩散到较为贫穷、成本更低的内陆省份,其产业转移进而正发挥着减缓不断上扬的“中国价格”上行压力的作用,这其中充满了自我调理的意味。“对于沉疾已久的温州来说,这是一次无奈痛苦的被迫转身。”周说。

爱华网

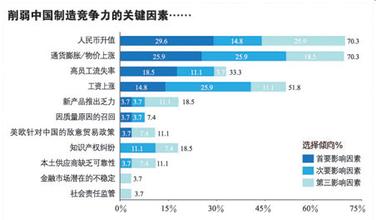

爱华网