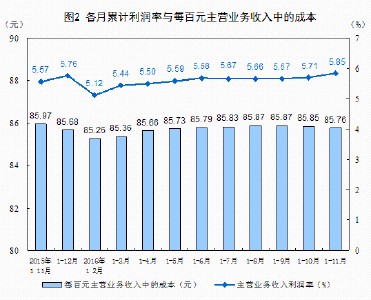

《中国经济周刊》评论员 来自广东省统计局的最新数据显示,今年1-5月,广东规模以上工业利润同比小幅增长4.3%,增幅同比回落44.8个百分点,此外,全省有超过一万家企业出现亏损,占全省工业企业的26%,亏损额207.96亿元,增长49.3%,增幅同比提高25个百分点。 广东省统计局对此解释认为,此现象主要是受能源原材料价格持续上涨等不利因素的影响,企业的主营业务收入增幅低于主营业务成本增幅。而外界则担心,伴随国际大宗商品价格不断上涨以及人民币升值步伐不断加快,我国沿海地区率先感受的利润压力有可能按照外向度从高到低的顺序逐次递延。 中国企业面临的困难可以部分归责于不尽合理的国际秩序,但除此之外,更需正视并致力于消除的内源性风险,则主要集中在创新能力不足以及效率提升滞缓。只不过,过去相当时期内较为宽松的资本环境、刻意维持的要素价格管制,以及似乎用之不尽的人口红利不甚恰当地屏蔽了这一内源性风险。 作为路径依赖的结果之一,中国经济“两头在外,大进大出”的局面不断强化,对外贸易依存度已经逐年攀升至70%左右,这对一个大国而言明显偏高;更何况,中国进出口商品的构成极不合理:进口商品主要为非食用原料等初级产品,出口商品主要为消费电子品等低端制成品。而依据产品需求弹性分析可知,由于前者弹性小而后者弹性大,再加上比较严重的重复投资,人为放大了前者的需求以及后者的供给,这就势必导致中国出口商品与进口商品间相对价格不断下降。 原材料价格上涨但却无法通过下游产品传导出去,这在经济学上被形象地称为“悲惨式增长”,而这种情况如果大面积发生并上升为宏观现象,其恶果只能是反复陷入“企业亏损—工资低廉—内需不振—竞价出口—福利流失”的怪圈难以自拔。历史上东亚地区曾经取得的短期繁荣以及之后发生的经济衰退,非常清楚地表明了缺乏技术进步、大量依靠投入的工业化终究难以持续。 作为一个大国,中国相比于周边国家虽有其独特的规模优势,但也有其不容忽视的不利之处,其中最突出的一点是,2006年中国主要矿产品煤炭、石油、铁、铜、铝的消费量已分别占到世界消费总量的38.6%、9.0%、46.6%、21.1%和25.4%,出口方面则有近200种商品的产量居世界第一,其中激光视盘机、拖拉机和集装箱占世界总产量的80%以上,钟表(主要是电子表)和收录机占60%以上,显示器、照相机和家用陶瓷占50%以上。 规模如此庞大,进出口两端又都不具备定价权,如果任由事态发展,只能使得“高进低出”不断恶化。近期沿海地区部分产业所出现的利润滑坡,正是过去粗放式增长的滞后反应,因为中国的全要素生产率对经济增长的贡献率自上世纪90年代以来趋于下降。为了弥补效率提升的不足,同期过度投入的资本又使得投资效果系数急转直下,其所挤占的科教文卫投入又进一步形成对转变经济增长方式的制约。

特别需要指出的是,中国企业开始凸显的困难并不仅限于实物商品“高进低出”,即使是过去被视为无限供给的劳动力状况也已经出现拐点来临的迹象。因此,综合种种现象来看,中国经济在经历三十年高速增长后,已经进入一个新的挑战期。我们必须以深刻的制度调整和产业重构来应对可能出现的“悲惨式增长”,尽量平稳地推动国民福利可置信、可持续地向前发展。

爱华网

爱华网