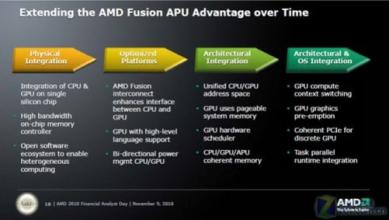

李云杰 2008年第二季度财报再次报亏的AMD,业绩不仅未达华尔街分析师预期,且已是连续7个季度亏损,AMD只好换帅——鲁毅智卸任,现任首席运营官德克·梅耶尔接任CEO。 而两年前,正是鲁毅智和AMD最为风光的时期,在鲁毅智领导下,AMD的市场份额曾达到其有史以来的最高点,凭借卓越的产品,AMD不断扩大在芯片市场上的份额,由此让人感到其咄咄逼人的锐气。相反,强大的英特尔的表现却给人迟暮的感觉。但是这也似乎给了AMD轻敌和野心膨胀的理由。 2006年7月,AMD宣布以54亿美元收购ATI。正是这一“激进”的并购策略,和后来产品方面的重大过失,导致鲁毅智本人和AMD都付出了惨痛的代价。 AMD收购ATI的目的是增强芯片的图形处理能力,同时进一步壮大自身的芯片组业务。收购ATI之前,AMD一直专注于微处理器业务。早在AMD宣布收购ATI时,就有很多分析师对这一交易提出质疑,他们担心AMD无力偿还交易产生的巨额债务,还认为ATI给AMD增加的价值远远比不上收购价格。在收购ATI之前,AMD自有现金只有30亿美元,并不足以支付54亿美元全额并购ATI,于是又向摩根士丹利借款25亿美元,背负了一定债务。而且,AMD自身产品线拉长,与英特尔的价格战还将需要大量资金支持。然而,当时AMD对自身面临的资金问题显得估计不足。 业界还普遍担心AMD收购ATI后会消化不良,而且,此时英特尔已经开始对AMD的进攻“有了反应”。如何在消化ATI的同时抵御英特尔的反击,也是AMD面临的重大难题。但当时自信满满的AMD对这些问题显得不以为然。 事实上,此次并购不久,英特尔就加大了反击力度。英特尔借助新的酷睿平台,启动了历史上最为频繁的产品更新换代计划,在2006年曾“在150天内创纪录地推出了40多款处理器”。两大对手在处理器从单核、双核到四核之争上的速度“竞赛”,曾成为一年前IT业的一大风景。在与实力强大的英特尔进行的价格战和速度竞赛中,AMD“元气大伤”,面对英特尔新品发布周期和频率越来越快,AMD却不能够按时推出新产品,因此处于困境之中。 英特尔在2006年11月就抢先发布了四核处理器,在发布现场,国内外主流的服务器OEM厂商云集,英特尔在奔腾和安腾发布时众星捧月的荣耀得以再现。相比之下,业界期望值极高的AMD巴塞罗那处理器却一再推迟,并出现严重的失误。2007年9月AMD推出了代号为巴塞罗纳的四核Opteron处理器,比原计划晚了半年;2007年12月初,AMD承认巴塞罗那存在缺陷,批量出货的时间将推迟到今年。同时,AMD也承认当初收购图形芯片厂商ATI的价格过高,将注销ATI的商誉价值。 从实力和财力上,AMD和英特尔都不在一个数量级,AMD再次认识到对手的强大。面对英特尔的强势,AMD难以招架了,不得不放弃以前的“比拼推新速度、比拼新产品的性能”的激进战略,而将重心放在如何实现盈利上。 在宣布最新财报的同时,AMD宣布退出掌上设备和数字电视芯片市场。为此,AMD将一次性支出8.76亿美元,占第二季度亏损额的绝大部分。今年4月,AMD当时的CEO鲁毅智曾表示,为缩减成本恢复盈利,AMD考虑退出不具备战略意义和不盈利的非核心业务。而此前主管微处理器部门的新任CEO梅耶尔的上任,也被推测为是AMD“回归”到核心业务的信号。 相对AMD而言,这场竞赛对英特尔仅是伤及皮毛的短痛,AMD则是伤害到整个机体的长痛——就在AMD发布的第七个“亏损财报”的前两天,英特尔发布的2008年第二季度财报却很“亮丽”:净利润增长了25%,超过分析师预期。随着两对手之间芯片战事的平息,英特尔再次回复到以往的高利润率水平。 尽管AMD也不时会推出一些更好的产品与设计,让英特尔措手不及,但由于实力相差甚远,在芯片市场的长期争夺战中,AMD一直落后于英特尔。芯片行业历来就被看作是“吞金”行业,要实现产品和技术的更新换代,需要具备雄厚的资金实力。这就决定了AMD在与英特尔的较量中,采取激进的硬碰硬方式不可取。 AMD不得不经受一场“刮骨疗伤”之痛。

爱华网

爱华网