文/叶子 张高波一直梦想发展属于中国人的,受人尊敬的国际化金融集团。28岁时,他告别仕途,选择香港作为事业的起点,"因为香港是国际性的金融中心,而且香港与中国内地的联系一定会越来越紧密"。 “国运来了,挡也挡不住,现在中国是一步踩上了步步踩得上,次贷危机是个千载难逢的机会,我们要迅速地出去占有市场",看似不会激动的东英金融总裁张高波在谈到机会时也不再貌似平静。 机会,在张高波的人生经历中起了太玄妙的作用。23岁时,尚未毕业的张高波担任了时任海南省省长梁湘的秘书,以比较传奇的方式开始了自己的社会履历,近距离地参与到中国的改革开放当中。 北大的经济教育和海南的从政经历,让张高波始终保持着一个思维方式--topdown。处在一个中宏观的位置上,就要求他必须非常全面地考虑问题,不能像盲人摸象,比较单一地看某个方面,"所有的人都聪明,他有他看问题的逻辑,只是你可能没有理解他的意思"。从上至下看,从做事的角度讲,犯方向性错误的概率会减小。 "机会只有少数人能看到,大多数人不会理解,所以,要听不同的声音,没有争论的决定风险很大。不听容易做错误的决定,但听得多了又很难做决定,这就是在挑战领导者的判断力",在张高波看来,所谓判断力包括了知识和决断力两个层面的内容。在做一个项目时,市场销售人员永远敏锐,不断向前看,他看到的都是机会;而法律顾问、风控和合规人员永远能看到风险。这就需要CEO去拼图,将它拼得看起来更接近真相,从而做出正确的判断,"这里面有艺术的成分"。 那么,这位善于拼图的金融行家如何拼接眼下的中国机会呢? 将香港纳入金融版图 首先,现有的货币格局不会改变,美元的地位和基本利益不会发生根本性的动摇。相比于欧盟国家的动作迟缓,美国是个自我纠偏能力很强的国家,其创新能力并没有因为危机而消失。尽管如此,也不会继续维持美元唯我独尊的局面,如果中国继续把自己绑在美元的战车上,害处不少。 现在,终于可以提出这个问题--人民币该不该成为地区货币? "如果在现有的环境下继续不作为,我们会错过机会。人民币作为地区货币,是有市场需求存在的",张高波举例说,风平浪静时没有不好的银行,而大风大浪来了,哪个银行是哪个国家的,就变得非常重要。目前小国家做银行很难,而大国的银行机会已经来了。以前,中国抱着弱者的心态,处于守势,现在约束条件变了,国际社会对中国的期望值也变了,中国政府也应该承担起相应的责任。张高波把中国形容为一个已经长大的小伙子,虽然还没有完全成熟,心智和能力上还没充分准备好,但越来越自信。而美国这个超级大家长早已力不从心了。 其次,在这样的货币格局下,推动人民币的国际化,香港的作用凸显出来,如何用好香港这个桥头堡,也是迫切的话题。 张高波认为,香港适应能力强,有处理外币的丰富经验,同时,透明的、被国际社会认可的法律体系,在体制上与西方国家接口也相对容易,因此,中国政府如果把香港作为一个实验场,一个资产管理中心,纳入人民币市场,将香港的机制灵活地运用起来,创造出人民币市场,形成可观的需求,这将是一个巨大的机会。 时下,中国和中东成了全世界最有钱的国家和地区,主客观上都存在寻求海外市场的投资需求,我们要意识到世界格局开始变了。"香港具备了成为金融中心的需求条件,但本地官员缺乏大视野、大思维,中国政府虽然有宏观思维,但没有把香港纳入金融版图",总是强调topdown的张高波说:"金融基建必须纳入宏观思维。" 中国企业走出去需要完整的生态环境 15年的时间,张高波当年来港创立的东英金融集团,已成为控制资产达数百亿港币的综合性金融集团,提供企业融资、资产管理、直接投资及证券经纪等业务。

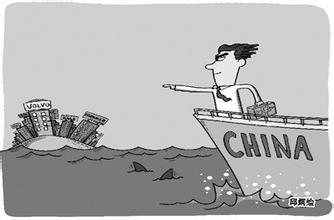

改革开放后,走出去创业的华人不在少数,但能够成功立足于当地市场的华人却并不多见。"一个增长的市场没有做不大的",张高波把东英金融能够平稳发展的客观原因归结为市场需求。香港市场人才少,空间大,需求层次多,只要找准自己的市场定位,总能分到一块蛋糕。 具有走出去成功经验的张高波说:"现在不需要谈论中国企业要不要走出去,而是必须要走出去。美国是消费大国,中国是制造大国,这个格局不会改变。这就决定了中国对原材料的需求是必须的,从资源需求的角度讲,中国企业也必须走出去。现在,正是走出去的好机会。"而从全球经济一体化的角度看,中国企业不可能孤立于世界体系之外,走出去是大势所趋。 过去几年,国家、企业、个人的资产负债表表现出从未有过的优秀,而次贷危机引发的资产贬值还在继续,"前两年买什么都是不对的,现在买什么都是正确的"。在这个大前提下,张高波认为,中国政府应该鼓励民营企业走出去进行实业投资。 "中国政府目前并没有走出去的理论思维和战略配置,不能形成丛林效应",张高波在总结美国企业走出去的经验时指出,走出去要有国家思维,整个配置也要国际化。二战后,美国制定了一套走出去的组合拳,鼓励民营企业走出去,各种规模、各种类型的企业,都可以到海外市场寻找到体量对等的合作伙伴。而走出去的形式也很多样,有的企业不方便直接出面收购当地企业,就以投资基金的方式操作。这个对海外市场渗透是全面的,品种丰富,组合多样,形成一个完整的生态环境。 最后,张高波依然把这个话题的落脚点放在宏观思维上,他说: "走出去需要政策配套,外交配置,学术机构支持,而不是企业的个别运作。"

爱华网

爱华网