贵州和北大是我的两个精神基地,民间与学院,对我来说是一个互相补充,也有冲突矛盾,但这就是我的思想和学术特点。

撰稿/钱亦蕉(记者)

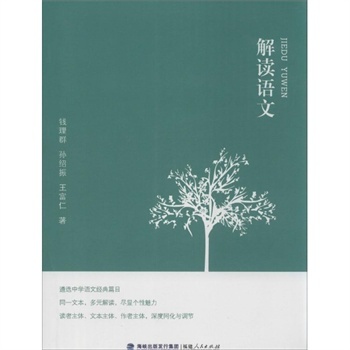

钱理群从上世纪60年代就开始研究鲁迅,他说鲁迅“是永远不满足现状的,因而是‘永远的批判者’”,而“这样的体制外的,边缘的批判者,是十分难得而重要的”。遵从鲁迅的传统,钱理群自己也愿意做一名思想界的战士,一个永远的批判者。 到民间去 带着温和的笑容,钱理群教授说起自己离开北京大学后,进行中学语文教育的探索,“现在更进一步到西部农村,到小学了……”,因为“我们的关注点往往集中在城市的中、小学,特别是重点中学、重点小学,广大的最需要关注的农村教育反而在我们的视野之外”。他的话引起在座的学院里面的“后学们”极大的兴趣,是什么让一个退休的北大教授深入到农村中小学教育中去的呢? 新民周刊:2002年,您从北大退休,在这之前,您给学生们开的最后一门课是“我的回顾与反思”,一般来说讲课总以客体为对象,为什么您会选择自己作为讲述对象呢? 钱理群:这是我在北大的最后一课,我想通过自我总结,来讨论与专业有关的问题。把我自己作为个案研究,来讲述中国思想史、学术史。我的兴趣是在研究知识分子精神史,特别是1980年代以后,但是这个问题比较复杂,所以我觉得还是谈自己比较好,重心在反思上。通过反思,把我自己这一代人的经验教训告诉年轻人。 新民周刊:离开大学讲坛后,您关注中学语文教育,给中学生开过“鲁迅作品选读”的选修课,编了《新语文读本》,现在更关心西部农村的中、小学教育,为什么? 钱理群:退休后我自由了,不再是北京大学中文系现代文学专业的教授,不受专业限制,可以自由地做自己愿意做的事。人文学者关心中学语文教育,是“五四”新文化传统。从胡适到朱自清、叶圣陶,都是这样。我只是继承这样一种传统。我觉得作为研究工作者,不仅要讲述他们的传统,而且应该接着往下做。他们那一代人做的,我们也可以做。而且,我认为大学与中学教育的断裂,一直是个严重的问题。 新民周刊:您自己深入到西部农村吗? 钱理群:我自己不可能去西部农村搞教育,而是采取间接的方式,我关心这个问题,参加了一些讨论会,写了一些文章。一些去西部第一线的老师,回来谈了看法,我也在会上发了言。还有“西部阳光活动”的志愿者们,我也给他们做了一个讲话(《我们需要农村,农村需要我们》)。 新民周刊:在讲话中您曾提到,“到民间去,到农村去”,是中国现代知识分子的传统。 钱理群:20世纪中国知识分子到农村去,已经去了5代人,现在的西部志愿者是第六代。“五四”时候是第一代,李大钊当时写过一篇《青年与农村》,和大批青年追随者一起推行“新村运动”;到1930年代,毛泽东把农村作为革命根据地,晏阳初、梁漱溟为代表的知识分子则推行“乡村建设运动”,这是第二代;40年代,毛泽东进一步要求“知识分子工农化”,在根据地,知识分子“下乡运动”可以看作是“到农村去”的第三代;解放后,五六十年代,政府号召到基层去支援建设,这是第四代“到民间去,到农村去”的青年知识分子,我就是其中之一,去了贵州边远山区;第五代就是知识青年下乡。这个传统到八九十年代中断了,而本世纪初,又一批志愿者去了西部农村。我认为这与“五四”传统息息相关,是从研究到实践的过程。 新民周刊:您关心农村教育,与晏阳初当时的实验有精神上的联系吗? 钱理群:这当然。陶行知、晏阳初等人的教育实验,都是非常重要的传统。晏阳初认为解决中国社会问题要从乡村教育建设开始,而同时代毛泽东在中国农村的改造问题上,采取不同的路子——从土地改革入手。实际上有一点是一样的,他们都认为中国的主要人口是农民,解决农民问题是中国的关键。只是后来,晏阳初等人的主张谈得比较少。 贵州印迹 退休以后,钱理群教授除了“从更大范围从事社会文化教育实践活动”外,还出版了一个地方文化研究的文本,那就是《贵州读本》。从21岁到39岁,钱理群把自己最宝贵的青春岁月献给了贵州,贵州对他的人生历程、思想精神留下什么样的印迹呢? 新民周刊:《贵州读本》是不是您对自己青年时代贵州生活的纪念? 钱理群:写《贵州读本》的目的是让我们认识脚下的土地。在全球化的时代里,青年人有逃离土地的倾向,不仅其身体远离本土,而且在精神上对脚下土地产生认知上的陌生,存在“失根”的危险。所以我要在青少年中提倡认识脚下的土地,《贵州读本》就是对贵州地理文化、历史文化的阐述。这与青年志愿者运动也有关系,其实这些志愿者对改变西部农村所起的作用不大,而更是一种自我教育,这个意义更大。青年志愿者运动,实质上也是一个“寻根运动”,农村是中国的根,到农村去,就是一个寻根的运动。 新民周刊:您在贵州待了18年,贵州是不是您的根呢? 钱理群:贵州是我的根。我一直说北大和贵州是我的两个精神基地,贵州代表着底层,北大是最上层。贵州给了我四方面的影响,第一,真山真水养育我的赤子之心,贵州的山水没有受到污染,给了我坦荡的胸怀;第二,除了真山真水,贵州的真人气息,对我气质的形成也起了关键作用,我有堂吉诃德式的理想主义;第三,我在贵州经历了大饥荒年代和“文革”,形成了我的终极的民间关怀;第四,在贵州沉潜18年,读了18年的书,并且考察社会,形成了我的学术根基。研究鲁迅也是从这里开始的,这里有我的学术底气。1978年我考取北京大学研究生离开贵州之后,还一直与贵州保持联系。贵州和北大,民间与学院,对我来说是一个互相补充,也有冲突矛盾,但这就是我的思想和学术特点。 新民周刊:在贵州您经历了“文革”,《我的精神自传》一书中您写到您身陷其中,而且公开承认自己是“造反派”,进行深刻反思。感觉像德国作家格拉斯在自传《剥洋葱》中承认参加过武装党卫军一样勇敢。有时候人们不愿直面自己的过去,历史就会被遗忘。 钱理群:这里面有个妖魔化的问题,我们后来对“造反派”的理解和判断过于简单化了,其实里面很复杂,所以我通过自我反省来揭示这个问题。“文革”非常复杂,我们往往对上层斗争注意得比较多,而实际上“文革”是全民参与,像我们这样一个贵州小县城也被深深卷入其中,完全没有参与的人是很少的。所以我觉得研究“文革”,也应该用个案来表现,“文革”不能用“非此即彼、非黑即白”二元对立模式来解读,应该用很多个案来解释。大家都不愿谈,是因为没人愿意回忆痛苦。但是老百姓可以回避痛苦,知识分子却应该正视历史,犯了错误,自我解剖,这是“文革”研究的第一步。 北大传统 1956年,17岁的钱理群考入北京大学中文系新闻专业(后并入人大新闻系),这是青年钱理群与北大的初次结缘。1978年,钱理群重新回到学院,成为北大80年代学术界的领军人物。从学生到教授,北大的20多年经验对他来说弥足珍贵。作为除了贵州之外另一个精神基地的北大,又对钱理群产生什么样的影响呢? 新民周刊:虽然已经离开,您对北大还是怀着深深的感情,您觉得北大最让您推崇的是什么? 钱理群:我所推崇的北大精神就是“独立、自由、批判、创造”的思想传统、学术传统。还有就是我跟年轻人所说的,要“永远向前看”。但是,现在的大学教育(包括北大在内),学术腐败严重,使我非常失望,这也是我离开大学的一个原因。 新民周刊:您在北大的学术研究主要集中在鲁迅、周作人、曹禺这几个对象上,为什么选择这三个人? 钱理群:我的思想和生命,北大、贵州是两个空间,另一面是和青年群体的联系,而三者的连接点就是鲁迅。我的民间立场,就来源于鲁迅。我在大学时代就看过《鲁迅全集》,但真正懂鲁迅是在贵州工作以后,不是作为研究对象,而是精神资源,来寻求解答。我从60年代就开始研究鲁迅,我的愿望是要形成自己的看法,到北大开始讲鲁迅,讲“我之鲁迅观”,写《心灵的探寻》。当时,为了摆脱主流意识形态的影响,我想换个角度,就转而研究周作人,也是为了更好地研究鲁迅。因为周氏兄弟同为现代文学两大阵营的代表,可以对照起来研究。而曹禺是我最喜欢的作家之一,而且我从小喜欢戏剧。我对知识分子精神史感兴趣,曹禺正好是另一型的知识分子——我称作“软弱的天才”,其实现代知识分子当中,鲁迅、周作人是少数,曹禺这样的才是大多数。 新民周刊:您提出研究知识分子精神史,目前的研究进程、状况如何? 钱理群:我当年和陈平原、黄子平一起提出“20世纪中国文学史”的概念,其实那时我感兴趣的就是“精神史”。我的几个研究,包括对鲁迅、周作人、曹禺的研究,都是以传记、生命史的形式完成。而我正式从事知识分子精神史研究的著作是《1948:天地玄黄》,考察1948这个历史转折点的知识分子心路历程,这是第一步。接着又写了《丰富的痛苦——堂吉诃德与哈姆雷特的东移》,这是把中西方知识分子的精神气质放在一起考察,发现其中的内在联系。退休后我主要完成了两本书,一本是写1956-1966年代的知识分子精神史,书名是《拒绝遗忘:1957年学研究笔记》,另一本就是收录了“我的回顾与反思”这门课的《我的精神自传》一书,这是主要写1978年到现在的。下一本,可能会专门写“文革”时期。这些都是从民间来考察,每一部都有延续性。

拒绝遗忘 “我父亲为了救国,加入国民党,我哥哥姐姐为了争取民主自由加入共产党”。1949年后,去了台湾的父亲和留在大陆的母亲永远天各一方,这是钱理群教授在《我的精神自传》中的描写。来自如此家庭的钱理群,曾在年轻时把父亲的照片毁掉,而现在,这些成为他反思的基础,他拒绝遗忘。 新民周刊:您的家庭是中国现代知识分子命运的一个高度缩影? 钱理群:我祖父那代是维新派,父亲是胡适那一代人,是胡适在美国学农科时的同学,我的三哥是国民党的外交官,另外一个哥哥一个姐姐则加入了共产党,是老党员。我们就是这样一个知识分子大家庭。1948年,父亲把我们从南京带到上海,准备去台湾,可是母亲不愿走了,因为她的兄弟姐妹都在上海,而且我外祖父的好朋友张元济等人都劝她留下。于是母亲让父亲先去台湾看一看,没想到这一看,就再也回不来了。我们家有两次家庭分离,一次是抗战,一次就是1949年,这在中国现代知识分子家庭中很典型。我们全家没有一张合影,我抗战时期生于重庆,当时哥哥姐姐还在上海沦陷区;等我来到上海,我的另一个哥哥则还在大后方,我曾用一句话来概括我们家的悲剧:生不团圆,死各一方。 然而,一般写历史,不注意这些个体生命的影响,我们的历史往往只有历史事件而无个人,只有历史伟人而无普通人。我的研究,背后的历史观,就是个人历史。历史不关心知识分子,我则以自己的感情和经历来关照知识分子精神史。 新民周刊:您是深深受到“五四”精神熏陶的一代,而现在一些青年则完全不同,您怎么看待他们对社会、人生的冷漠? 钱理群:历史不该被遗忘,而我们总是设置禁区,故意让他们遗忘。为什么我在北大最后一课要讲这些,就是专门讲给年轻人听,讲自己,更有可感性。我说这是我给他们的“遗言”,年轻人需要知道、了解,在知道、了解以后如何选择,则是另外一件事。《我的精神自传》这本书除了写给我自己一代人看,也是写给青年人看的。人的生命有一个延续,我们困惑过、思考过的问题,并没有过时,他们在当代也会遇到,我们的失误、经验教训提供给他们共同面对,青年人只有了解了,才能做出自己的选择。我不是真理的把握者、宣誓者,我是真理的探索者,所以书里没有结论,只是把自己的矛盾公开。

爱华网

爱华网