要用玫瑰花表达感情的话,起码也得先弄个刺绣精美的小囊袋,把花儿装在里面,才好出手啊

撰稿·孟晖 专栏作家

读到报上的一则报道很有趣,说情人节时商家兜售的玫瑰其实都是月季花。一位闺密也读到了这消息,于是带着长期压抑之后的扬眉吐气,逢人就笑讲:“我早就这样说嘛!”在这位闺密的童年时代,她家的房后就栽有大棵的玫瑰花树,年年花开的时候,奶奶、姑妈都要做芳香的玫瑰酱。月季花在她家院里也有栽种的,所以她对两种花的区别最清楚不过。“这事让俺耿耿于怀二十多年了!”她无奈地自嘲。 不过,报道中讲,玫瑰和月季花同属于蔷薇科,在英文中都称为“rose”。我翻了一下书,在欧洲历史上,月季确实被归在玫瑰的类别中,培育玫瑰新品种的时候还曾用月季进行嫁接。看来,把月季花与玫瑰视同一物,也是随情人节一起传来的洋观念吧。生活的方式与观念从来都是流变不居的,情人节也好,化身为玫瑰的月季也好,本不足怪。然而,不管岁月的大河怎样急流奔涌,以往的经验与知识都不应该真的像浪花那样,随着后浪的覆盖,前浪便湮灭无迹,不留丝痕。今天,很多人大概都不清楚,玫瑰花在中国人生活中最初的灿烂盛开,乃是明朝人的成绩。 从五代起,随着阿拉伯玫瑰香水进口到中国,人们开始得知“大食”有一种香气异常浓烈、可以造“花露”(即香水)的花卉,其花形与中国的蔷薇相近,于是就把这种只知其有而未见其实的神奇异域香花呼为“蔷薇”。虽然宋人非常推崇“大食蔷薇水”,但是,一直到宋末,异国的“蔷薇”始终没有能够引植到中国。直到明初永乐年间,奉命出使西域的陈诚亲睹哈烈(今阿富汗赫拉特)的玫瑰种植业,仍然按照既定的习惯,把当地大量种植、“花色鲜红”、“香气甚重”、主要用于蒸馏香水的玫瑰花呼为“蔷薇”,说明此时的中国人仍然不了解玫瑰花,更谈不上栽培和利用。

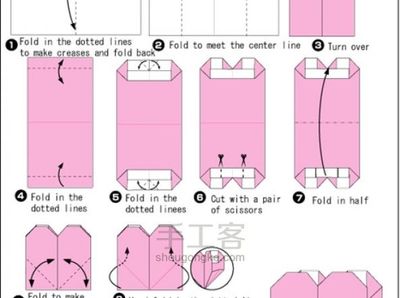

非常神奇的是,到了明代中期以后,“玫瑰花”这个名称似乎一夜之间就变成了中国人生活中最普遍最日常的词汇,同时,被称为“玫瑰”的那一种姹紫嫣红、香气芳烈的鲜花在明清人的生活中全方位地灿烂开放。不要以为《红楼梦》中宝玉所倚的“各色玫瑰芍药花瓣装的玉色夹纱新枕头”是曹雪芹的诗意虚构,清初人曹庭栋所著的《养生随笔》中就介绍了一种用玫瑰花做囊芯的薄被,是把几十片丝瓜囊捶平,联缝在一起,其上遍洒玫瑰散瓣,然后缝入被套。 推测起来,在明代开始风行的玫瑰花应该是从西域引进的异域花种,或者是异域花卉引进之后与本地花品接种而成的结果。不管怎样,从明代开始,玫瑰种植就已经专业化,江南出现了成亩的玫瑰花田,北京郊区也曾有条著名的玫瑰谷,整条山沟都种满玫瑰。花农种出的玫瑰用于制作各种化妆品、清洁用品,比如泡在茶子油里制成护发的头油,或者掺在碱面中,让洗涤时起去油垢作用的“玫瑰碱”带有香气。另外,明清时代人们须臾不可离身的香囊,也多以晒干的玫瑰花瓣填充其中。因此,傻乎乎地举着一把玫瑰鲜花招摇过市地去见心上人,对明清人来说是挺不可思议的事情。要用玫瑰花表达感情的话,起码也得先弄个刺绣精美的小囊袋,把花儿装在里面,才好出手啊受礼人才可以把这礼物系在贴身处,时时闻到花香,从而念念于送礼人的深情啊!至于像潘金莲那样伶俐的人儿,则是要把玫瑰花缝在贴身肚兜的夹层里,让一件花香隐隐的内衣成为魅惑的礼物呢。 实际上,玫瑰花的价值主要在于香气,其花形的观赏性并不高。明人文震亨在其著名的《长物志》中就说,玫瑰花不仅枝条不雅观,不适合作为园林中的观赏植物,而且花色微俗,连簪带在头上都不合适。明清时代,私人种植玫瑰也是最普遍不过的现象,家家户户的庭院中、花园中都会给玫瑰花丛留个位置,但主要不是为了观赏,而是作为家用香料的来源。翻一翻《金瓶梅》,就可以很清楚地体会玫瑰曾经扮演的美妙角色,在这部小说成书的时代,各式玫瑰馅的点心就不必提了,连喝一杯茶都要浇玫瑰卤。最神的是,有一次潘金莲梳妆打扮的时候,按照当时风俗要在真发髻上扣戴一顶银丝假髻,而她特意在那银丝假髻里堆满了鲜玫瑰花瓣,让银丝镂纹间艳色依约,香气轻溢。 老北京的胡同里,农历四月天的时候,曾有悠长的卖花声回荡:“花儿来——玫瑰花呀!抓玫瑰瓣儿来!”(翁偶虹《北京话旧》)——那是早在情人节闹得满街“玫瑰”让人躲也躲不清之前的往事了。

爱华网

爱华网