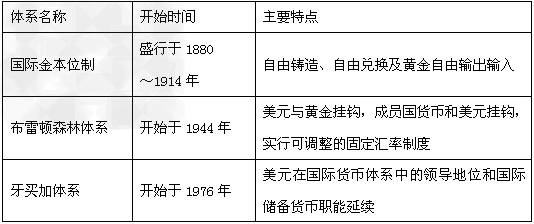

所谓国际货币体系,是指国际货币制度、国际货币金融机构以及由习惯和历史沿革形成的约定俗成的国际货币秩序的总和[1]。其中的国际货币制度是指规范国与国之间金融关系的有关法则、规定及协议的全部框架,是各国对货币在国际范围内发挥世界货币职能所确定的原则、采取的措施和建立的组织形式。

国际货币体系一般包括四个方面的内容:一是储备资产的确定。即确定什么样的资产作为国际储备资产;二是各国货币间的汇率安排,采取什么样的汇率制度;三是国际收支的调节方式;四是国际间货币的兑换性和国际结算原则。

第二次世界大战之后所形成的布雷顿森林体系,是以美元和黄金为基础的双本位制度。这一制度的稳定运行需要具备两个前提:一是美国国际收支能保持平衡;二是美国拥有绝对的黄金储备优势。但是,由于这一体系固有的“特里芬难题(Triffin dilemma)”的存在,使这一体系的长期运行缺乏稳定的基础。

所谓“特里芬难题”,是由美国经济学家特里芬在1960年撰写的《黄金与美元危机》一书中提出的,即在布雷顿森林体系之下,无论美国国际收支是顺差还是逆差,都会给这一货币体系的运行带来困难。如果要保持美元的信心,美国必须持有足够的黄金,美国必须保持顺差,则世界各国将面临清偿能力不足的问题。如果美国要满足其他国家的清偿能力,保持国际社会有足够的美元用于国际支付,则需要美国国际收支的逆差,而这将导致美元的信心危机,进而对布雷顿森林体系的信心发生动摇。正因为如此,到1973年,美国再次宣布美元贬值,导致各国相继实行浮动汇率制度代替固定汇率制度。美元停止兑换黄金和固定汇率制度的垮台,标志着布雷顿森林体系的基础发生动摇,标志着战后以美元为中心的货币体系瓦解。

当然,在布雷顿森林体系运行过程中,国际货币基金组织和世界银行的活动对世界经济的恢复和发展起了积极的推动作用。战后近四分之一的世纪,是资本主义世界经济增长率最快的时期,也离不开这些组织的贡献。

布雷顿森林体系崩溃之后,IMF成员国于1976年1月在牙买加首都金斯敦举行会议,达成《牙买加协议》。同年4月,IMF理事国又通过了以修改《牙买加协议》为基础的《国际货币基金协定》第二次修正案,并于1978年4月1日起生效。这实际上形成了以《牙买加协议》为基础的新国际货币制度。新的国际货币制度主要包括三个方面的内容:汇率制度、储备制度和资金融通问题。其主要运行特征也体现在这三个方面:

一、国际储备资产多元化

美元仍然是国际储备资产的中心,但日元、英镑、马克(1999年以后被欧元取代)、欧元以及特别提款权所占的比重不断上升。

20世纪,全球国际储备资产结构经历了一系列转变。20世纪30年代之前,英镑是全球的主要储备货币。30年代,美元崛起,与英镑共同作为储备货币。二战后,美元成为惟一直接与黄金挂钩的主要货币,等同于黄金,成为各国外汇储备的主体。20世纪60年代,随着美元危机的不断爆发,美元作为储备货币的功能相对削弱。到70年代布雷顿森林体系崩溃后,国际储备货币出现了多元化局面。美元仍作为最主要的国际储备货币,处于多元化储备体系的中心,但其比重在不断下降,由1985年的55.3%,1990年达到历史的低点49.4%(参见表5-1-1)。

表5-1-1 IMF成员国官方持有各种主要货币在外汇储备总额中所占比重(%)

资料来源:1973-1991数据来自《国际货币基金组织年报》和《国际清算银行第62届年报(1992)》;1993-1997年数据来自《国际货币基金组织1998年年报》。Annual Report,IMF, 2003,2004。

近10年里,世界外汇储备结构发生了明显的变化,其主要特点是,美元所占的比重大幅度上升,而日元的比重明显下降,欧元已成为第二大储备货币。据国际IMF提供的数据,1991年,在世界各国的主要储备货币中,美元占51.3%,到1999年这一比例上升到68.4%,2000年虽略有下降,仍达68.2%;日元所占的比重在1991年为8.5%,到1999年下降到5.5%,2000年进而降至5.3%;英镑的比重1991年为3.3%,到1999年上升到4%,但2000年又降为3.9%。1999年,即欧元正式启动的第一年,欧元在各国外汇储备所占的比重即达到12.5%,2000年上升到12.7%,尽管其汇率不断下降。到2002年底,欧元所占比重上升到18.7%,而美元所占比重下降到64.5%,日元所占比重也有所下降。

2002年以来,美元开始贬值,到2005年2月,相对于欧元来说,美元累计贬值幅度超过50%。在这一背景下,各国政府面临外汇储备币种选择的难题。2003年以来,欧元在国际储备体系中所占的比重又进一步上升,虽然短期内难以取代美元,但在中长期内必将动摇美元国际储备货币的主导地位,从而形成未来国际储备中非对称的两极。

二、汇率制度多样化

鉴于布雷顿森林体系固定汇率制度单一化,难以适应各国经济发展水平差异的弱点,《牙买加协议》明确规定,国际合作的基本目标是经济稳定(物价稳定),而不是汇率稳定,于是更具弹性的浮动汇率制度在世界范围内逐步取代了固定汇率制度。各种汇率安排也相继出现。IMF把当前各国的汇率制度分为八类[2]:

1.放弃独立法定货币的汇率制度(exchange arrangements with no separate legal tender)

即一国不发行自己的货币,而是使用他国货币作为本国唯一法定货币;或者一个货币联盟中,各成员国使用共同的法定货币。例如欧元区国家。

2.货币局制度(currency board arrangements)

一国或地区首先确定本币与某种外汇(通常为美元)的法定汇率,然后按照这个法定以100%的外汇储备作为保证来发行本币,并且保持本币与该外汇的法定汇率不变。最早的货币局制度是1849年在毛里求斯设立的。20世纪90年代开始,一些国家出现了货币局制度的复兴,例如阿根廷于1991年、爱沙尼亚于1992年、立陶宛于1994年、波斯尼亚和保加利亚于1997年相继采用了货币局制度。我国的香港地区也执行货币局制度。

3.通常的固定钉住汇率制度(conventional fixed peg arrangements)

一国将其货币以一固定的汇率钉住某一外国货币或外国货币篮子,汇率在1%的狭窄区间内波动。这一类国家比较多,有三十几个。

4.水平波幅内的钉住汇率制度(pegged exchange rates within horizontal bands)

与第三类的区别在于,波动的幅度宽于1%的区间。比如,丹麦实行的波幅为2.5%,塞浦路斯为2.25%,埃及为3%,匈牙利则达到15%。

5.爬行钉住汇率制度(Crawling pegs)

一国货币当局以固定的、事先宣布的值,对汇率不时进行小幅调整,或根据多指标对汇率进行小幅调整。

6.爬行波幅汇率制度(exchange rates within crawling band)

一国货币汇率保持在围绕中心汇率的波动区间内,但该中心汇率以固定的、事先宣布的值,或根据多指标,不时地进行调整。如以色列的爬行波幅为22%,白俄罗斯的爬行波幅为5%,乌拉圭则为3%。

7.不事先宣布汇率轨迹的管理浮动汇率制度(managed floating with no pre-determined path for the exchange rate )

一国货币当局在外汇市场进行积极干预以影响汇率,但不事先承诺或宣布汇率的轨迹。

8.独立浮动汇率制度(independently floating)

本国货币汇率由市场决定。货币当局偶尔进行干预,这种干预旨在缓和汇率的波动、防止不适当的波动,而不是设定汇率的水平。

5-1-2 各种汇率制度情况

需要指出的是,尽管中国政府宣布实行的是管理浮动汇率制(第7类),但IMF根据汇率的实际表现,将中国(大陆)的汇率制度归为第3类,也就是固定钉住汇率制[3]。

从各种汇率制度国家(地区)所占比例看,各种汇率制度分布不均衡,主要集中于四大类:放弃独立法定货币(含欧元区12国)、固定钉住制、管理浮动制、独立浮动制,这四类国家(地区)总数占全部185个成员国(地区)的近90%。从各种汇率制度国家(地区)经济规模看,也非常不平衡。其中,第8类(独立浮动汇率制)GDP规模占全球比例达到65%。其次是第1类(无独立法定货币),经济规模占全球20%。其余6类经济规模总和仅占全球的15%[4]。

三、国际收支调节方式多样化

包括汇率机制、利率机制、资金融通机制等多种国际收支调节手段。其中汇率机制,简单来说,就是通过汇率的升值或贬值来调节国际收支。通常,当国际收支面临逆差时,选择本币贬值,以达到促进出口、抑制进口,通过改善贸易收支,进而达到改善国际收支的目的。所谓利率机制,是通过改变利率水平,影响货币供给量变动、影响相对物价水平来达到影响国际收支的目的。就资金融通机制而言,是一种短期的缓解国际收支的对策,在国际收支逆差时,通过国际信贷来平稳国际收支。

不过,多种国际收支机制并没有缓解当前各国所面临的国际收支困难,顺差国长期顺差,逆差国长期逆差。在所有国家之中,美国长期巨额的逆差,到2004年,其经常项目赤字已达到6659亿美元,约占GDP的5.7%,这已经成为世界经济发展的隐忧。

[1] 参见姜波克:《国际金融教程》第三版,复旦大学出版社,2001。

[2] 参考了朱耀春:《当今各国汇率制度的比较研究及对中国汇率制度改革的启示》,《改革》,2003年4期,第111-116页。

[3] 2005年7月21日,中国对汇率制度的微调,由钉住美元改为钉住一篮子货币浮动。

[4]朱耀春:《当今各国汇率制度的比较研究及对中国汇率制度改革的启示》,《改革》,2003年4期,第111-116页。

爱华网

爱华网