论全维动态激励系统及其在高校教师管理工作中的运用

杨雪锋

内容摘要:全维动态激励系统作为一种全新的激励模式,具有全维性、互动性、动态性、耗散性特征,其在时间维度、空间维度、逻辑维度、功能维度和文化维度的运行可产生实现自我激励、可持续性、充满活力、潜移默化、自动适应、和谐激励等效能。全维动态激励系统的实践价值在于通过文化建构、心理活动调节和心理环境设计,来实现对教师的有效激励。

关键词:全维动态激励系统,高校教师工作

On the system of all-around dynamical motivation and its application in the ideological work of college teachers

Yang Xuefeng

(School of Political and Law of CTGU,Yichang,Hubei, 443002)

Abstract:As a new motivation model,the system of all-around dynamical motivation which is all-around,interacting,dynamical and dissipative is at work on the dimensions of time,space,logic,function and culture,and has efficiency including self-motivation,sustainability,vitality,silent influence and auto-adaptation. The motivation is put into practice by founding culture,adjusting mental activity and designing mental environment to efficiently motivate college teachers.

Keywords:the system of all-around dynamical motivation,the ideological work of college teachers

吸引人才,稳定人才是高校发展的当务之急;同时用好人才,充分调动已有人才的积极性,让他们持续保持努力工作的精神状态则是在竞争中求发展的关键,这也是高校思想工作的重要任务。全维动态激励系统作为一种全新的激励模式对做好高校教师的思想工作具有很强的理论价值和实践指导意义。

一、全维动态激励系统概述

全维动态激励系统是在综合以往激励理论研究成果的基础上提出的新型激励模式。它以实现自我激励为目标,秉持人本理念,全面、动态、系统地考察激励过程,通过文化建构、心理活动调节和心理环境设计,达致对激励对象的可持续激励。

1、全维动态激励系统的特征

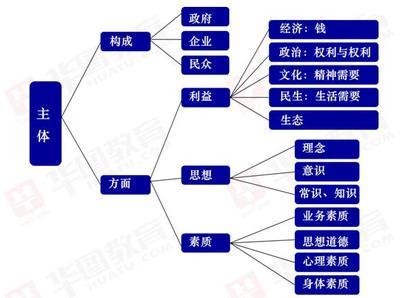

(1)激励系统是全维的。该激励系统是一种“全方位激励”[1]:实现由“依附人”向“主体人”、由“共性人”向“个性人”转变;体现多层次、多向度、多方位;交叉激励:每个人都是激励的主体和对象;形成一个立体的激励网络体系。激励系统的全维性要求实行全员、全要素、全过程激励,该激励系统至少包括五个维度:时间维度(激励过程)、空间维度(激励环境)、逻辑维度(激励因子)、功能维度(激励制度)和文化维度(价值观、传统文化、伦理及思想教育)。

(2)激励系统是互动的。激励系统中既存在人——人互动(激励主体与激励客体),又存在人——组织环境的互动。根据郭咸纲的多维博弈人性假设[2],行为人的人性假设表现具有多维性。在特定的管理场中,行为人要根据其他人行为的人性表现调整自己的管理行为,从而形成管理动力。因此,具有活力的激励系统应是博弈互动的。人的行为总是根据所在环境中他人的行为而不断调整变化,即遵循“贝叶斯法则”。而且随着时间的进行,内外因素的变化,人的行为必然是动态发展的。

(3)激励系统是动态的。根据郑国铎的动态激励论[3],激励双方的心理需求、心态、激励环境、激励因素都是随机多变的,动态激励强调组织、领导、团队、企业文化在激励艺术中的运用。通过激励的制度化和人性化,实现激励的动态平衡,管理激励的最终归宿是建立激励性组织[4]。

(4)激励系统是耗散的。激励系统是一个非均衡的动态开放系统,在它的变化过程中,不断地与外界发生着能量、物质和信息的交换,从原来的无序状态走向有序状态。

2、全维动态激励系统的运行

在时间维度上,体现为激励过程中激励因素的配置、重组;在空间纬度上,体现为激励主体、客体与激励环境的互动;在逻辑纬度上,体现为激励因子的组合运用;在功能纬度上,体现为激励制度建立与完善;在文化维度上,体现为有组织的思想教育以及传统文化和价值观等非正式制度影响。

3、全维动态激励系统的效能

(1)实现自我激励。在具有这种激励系统的组织环境中,组织长远能够自觉将对个人目标的追求与对组织目标的追求结合起来,个人自觉地通过实现组织目标来满足个人需要。即个人效用函数与组织的目标函数统一。同时在该激励系统中,激励主客体具有相对性。这种相对性表现为二者的相互转化和合为一体。自我激励便是激励的主客体一体化的状态。自我激励(包括自我发展和自我约束)实现了激励主体和激励客体的内在统一。这是一种理想状态,也是激励的最高境界,因此也是最有效的激励。

(2)具有可持续性。激励的可持续性表现在时间的持久性、过程的连续性、层次的递进性、目标的长远性。从被激励者的心理活动变化角度来描述,可持续激励有三个的表现形式:激励效果的递进提升、兴奋状态的持续保持和兴奋点的持续稳定地转换。

(3)充满活力。激励系统的耗散性特征,是激励富有活力的物质基础。同时,该激励系统的人本理念和动力机制为其提供了人文基础和方法论基础。一方面,以人为本,关心人、尊重人、激励人、解放人、发展人,坚持一切从人出发,以调动和激发人的积极性和创造性为根本手段,以达到提高效率和人的不断发展为目的;另一方面,既注重研究激励的动力机制和激励动力的发生学,注意开发动力源,又根据情况,灵活运用各种动力的组合,实现激励力的最佳配置。

(4)潜移默化。全维动态激励系统是通过文化建构、心理活动调节和心理环境设计来实现,必然地,激励因素是内在的,激励方法是内隐的,整个激励过程体现为柔性激励[5],即遵循心理和行为的变化规律,而非逆人性而动;讲究方式方法的非强制性,注重诱导和感化;对人的影响是潜在的,不追求立竿见影;最终目标是自觉的行动。

(5)自动适应。激励机制建立后不是一成不变的,而是动态的,需要不断调整的,因为员工需求是动态的;员工与组织之间的关系也是不断变化的;员工、组织与环境之间构成一个耗散结构的系统,因此,与之相适应的激励也应该是动态的。激励过程不仅是一个动态发展、周而复始、循环往复的过程,也是一个随机调整、不断优化的过程;要求充分了解激励活动的变化特征,掌控激励过程中的信息并进行随机优化,实行动态管理。

(6)和谐激励。激励的实质和作用在于使系统成员和子系统和谐化,形成内部激励和维持机制,才有助于实现和谐管理[6]。

二、全维动态激励系统的心理活动机制及其实现路径

根据沙因定理:一个人是否感到满足、肯为组织尽力,决定他本身的动机构造和他同组织之间的相互关系。全维动态激励系统的路径就是要引导心理活动,促进心理活动优化、调节和促进个人与组织心理活动关系的互动与提升。

1. 全维动态激励系统心理活动的优化

主要从需要转化和动机构造两个方面着手。在人的多种需要中只有优势需要才能产生动机;而在诸多的动机系统中,只有主导才会转化为行动。根据优势需要 主导动机 行为,这个规律,我们可以抓住可持续激励的要害。

首先是需要转化。需要转化的路径是理解需要,把握需要,升华需要。需要有长远需要和近期需要、高层次需要和基本需要等区别。需要是不断变化的,但是它自身不会自动升华,它需要引导。在基本需要和近期需要满足后,要抓住时机,适时进行转化,让其升华到高层次需要。高层次需要才具有深远的影响。

其次是动机构造。动机构造的路径是洞察动机,激发动机,转化动机。动机也有高尚动机和一般动机之分。根据动机圈理论,在一个人的动机圈里,最核心的部分是信念和理想。一个人的其它个性因素只有转化为动机,才能变为行动。高尚动机成为主导动机时,才会形成自我激励,而且具有持久性。

通过激励的心理结构优化,可以为实现激励效果的递进提升、兴奋状态的持续保持以及兴奋点的持续稳定地转换提供有效的物质基础。

2.个人与激励性组织心理活动关系的互动与提升

具有激励特性的组织应致力与推进个人与组织间心理关系的良性互动。提升个人与组织心理活动关系,优化激励对象的心理环境是一个复杂的过程,其实现路径为:

(1)归属与认同。在一个具有归属与认同的环境中,一个人能够产生激励的动机。奥斯特罗姆[7]认为,这种动机表现为:1)得到升迁、提高威信和获取个人权力的机会;2)对各种场所物质条件的要求;3)本职工作的自豪感、为家庭和其他人所能提供的服务、爱国主义情结和宗教情感;4)社会关系的舒适或满意;5)与习惯行为和态度的一致性;6)重大事件的参与感。激励源于多种原因,个人的内在价值或周围的人所共享的文化价值观同样能够起到很强的动机作用。”

(2)建立共同愿景。共同愿景的来源有三种:一是组织内生,二是外部环境刺激,三是组织的社会地位。不管是哪一种形成方式,都要体现个人愿景与组织愿景的整合。整合思路是:1)塑造组织的整体价值观;2)明确组织发展的使命;3)描绘组织未来的景象;4)确定实现愿景的具体路径。其中最重要的是最后一点,具体路径要有可操作性,让员工感到愿景可信、可行,并有致力于实践的愿望和冲动。

(3)建立心理契约。心理契约是动态激励的关键。心理契约的动态变化要求契约双方特别是组织的管理者要不断地分析和细心领悟对方变化着的要求和期望,并适当地予以回应。要形成积极的心理契约还必须建立激励主体与激励客体间的相互支持关系。心理契约问题是立足于中国传统文化国情进行激励的理论视角。在人际行为的情感联结上,中国人有自己独特的方式和习惯,它既有传统上的重“情义”,轻“实惠”的特点,也具有表面上顾及“情面”,私下里计算“实惠”的特征。这些特点在组织中往往以心理契约的形式予以表达。还有在观念上形成的对组织的依赖感,个人与领导的责任、权利的界限模糊等形成了不同于西方社会的心理契约内容。

(4)员工增值。在对员工进行人力资本投资的同时加大关系资本投入。在学习型社会里,一个不能使员工价值得到提升的组织是没有吸引力。这给组织领导者提出了一个两难命题:投资员工的人力资本,又怕他“翅膀硬了就想飞”;不进行人力资本投资,又怕他“身在曹营心在汉”,工作缺乏积极性。提升员工的价值是知识经济时代的必然要求,这已是铁律。要让他“翅膀硬了也不想飞”或者是“飞不了”,一个办法就是同时加大员工与组织之间的关系资本的投入。首先,在人力资本建设方面,突出强调对专有性资本的投入,即紧紧围绕组织的核心目标和特有的竞争力,这些人力资本的形成对特定的组织具有专用性。拥有这种人力资本的人一般缺乏与所在组织的讨价还价能力。其次,同步进行关系资本的建设。有一句富有哲理的名谚:“使你进步的不是因为你知道什么而是因为你认识谁。”聪明的领导者懂得如何在充实员工的价值时,通过这个工作系统将他们联系起来。经济社会学的最新研究成果表明:社会资本(也称关系资本)是影响一个人成功的重要因素。丰富的社会资本既能成为个人事业发展的助推器,又构成个人心理、精神、感情的重要组成部分。社会资本的抛弃与重建,是要付出巨大的代价的。组织为员工所构建的社会资本具有专用性,它不仅能够发挥持久的激励功能,也能在人才流动中起到制约作用。

(5)抬高心理的退出壁垒。积极的文化环境不仅认可所要做的工作,还认可了员工的价值。这种环境本身为员工提供了“心灵的收入”[8]。“心灵的收入”与退出壁垒之间存在正相关关系。价值认同、融洽的人际关系和积极的文化环境能够形成退出的心理壁垒,增强对组织的依附感,激发对组织的关心和工作的热情。

三、全维动态激励系统在高校教师思想工作中的运用

全维动态激励系统要求在充分熟悉高校教师思想特点和需要特性的基础上,找准理论与实践的结合点,通过文化建构、心理活动调节和心理环境设计,来实现对教师的有效激励。

1.熟悉教师的思想特点及其变化规律。高校教师是社会中一个综合素质层次较高的阶层,也是学校内部更应受到重视的群体。可以说,教师的素质及其思想状况是高校发展的基础。做好高校教师的思想政治工作,第一步要熟悉教师的思想特点及其变化规律。首先,教师的独立意识和自主性意识比较强。他们拥有知识资本,富有活力,喜欢有较大自主性的工作环境,在工作中强调自我引导。这主要表现在对工作场所和时间的灵活性要求以及整个组织的宽松气氛上。其次,教师的成就动机强烈。大多数教师渴望自己在教学和学术事业上有所成就,实现自身价值,得到社会承认。第三,教师特别是中青年教师的流动意愿比较强。一方面,随着社会主义市场经济体制的完善,人才发展的环境日趋改善,给人才流动创造了有利的外部环境。另一方面,越来越多的高校教师流动意愿增强,他们看重事业而不是工作,工作只是提供了生活的保障,事业才真正将他们的发展需求与生活结合起来。他们由追求终身就业的办法转向追求终身就业的能力,由忠于自己所在的单位转向忠于所从事的事业。这种追求的转向必然导致人才的频繁流动。第四,教师的工作过程难以把握,很多工作成果特别是教学效果难以衡量。教师所从事的主要是依靠大脑而进行的思维性的知识性工作,教学科研各种过程往往是无形的,因此,对劳动过程的监控既没有意义也不可能。而且教书育人本身是个良心活儿,自己尽了多大责任,只有自己心里清楚。

2.准确把握、合理引导教师的需要。高校教师的需求结构完全是一种混合交替式的需求结构,具体有以下特点[9]:(1)物质需要的基础性。当前最迫切的物质生活需要是住房和收入问题。这也是很多高校人才流失的主要原因之一。(2)精神文化需要的重要性。高校教师的精神文化需要不仅仅是一般意义的精神文化享受,更多地是重视知识的更新和补充,注意知识结构的不断优化和最新知识动态的把握。(3)自尊和荣誉需要的关切性。它直接与学术声望和职称高低相关。(4)创造和成就需要的强烈性。

如何理解和顺应其需要?(1)正确评价其需要的合理性:对象合理性。手段合理性。可实现性。(2)协调顺应其需要:首先,协调个体、群体社会需要的关系。其次,引导、满足合理需要。再次,制止、削弱不合理需要。最后,满足需要制度化。张健[10]关于社会科学研究人员的激励研究对高校教师的激励有借鉴意义。下表反映高校教师的需要与其相对应的激励因素和组织措施的对应关系。

3.激发教师的高尚动机,焕发教师对高等教育事业的热情和责任感。对高校教师的激励不仅要满足其需要,还要持续激发其高尚动机,使其长期保持向上的积极性。一方面,可以通过加强理想和信念教育,通过榜样激励、责任激励、成就激励、发展激励等措施,形成具有进取有为的主导动机。另一方面,重视工作再设计,帮助教师(特别是中青年教师)做好职业规划。

4.促进教师与学校之间关系的良性互动,建立支持性的沟通系统,提升员工的心理环境品质。

具体的思路是:首先要建立共同愿景。第二,建立相互支持的心理契约。第三,塑造充满活动和创造性的校园文化。第四,加强感情投入,提高教师的“心理收入”,以构筑其退出的心理壁垒。最后,融洽教师之间以及教师和学校之间的关系,使之成为教师投身学校事业发展的推动力量。

参考文献:

[1] 吕守信和赵中天.全方位激励法.北京:中国经济出版社.1990:14

[2] 郭咸纲.多维博弈人性假设.广州:广东经济出版社.2003

[3] 郑国铎.企业激励论.北京:经济管理出版社.2002

[4] 刘正周.管理激励.上海:上海财经大学出版社.1998:9

[5] 席酉民和尚玉钒:和谐管理理论.北京:中国人民大学出版社.2002:74

[6] 郑其绪.柔性激励.石油大学出版社.1996:92-99

[7] E.奥斯特罗姆、L.施罗德和S.温.制度激励和可持续发展.上海:上海三联书店.2000

[8] [美]R.Brayton Bowen.激励员工.北京:企业管理出版社.麦格劳-希尔国际公司.2001:116

[9] 周晓虹.大学教育与管理心理学.南京:南京大学出版社.1997:122-124

[10] 张健.谈心理学中的激励理论在社会科学科研管理中的运用.松辽学刊.1994

爱华网

爱华网