人有主动性,要追求新的意义。所以在每一种文化内部,都会有“边缘人”出现。他们试图以“重新阐释”或创造新意义的方式改变传统文化的含义,这就是我所谓“在传统的边缘创新”。如果企业可以被重新定义为(如熊彼特所论)“从事创新的人”,那么在文化传统的边缘从事创新的人就叫做“文化企业家”。文化创造的意义在于通过赋予事物和生活以新的意义而增加事物和生活的价值。

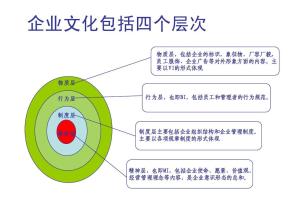

把上述的文化传统与文化创造的过程综合起来就构成“企业文化”的视角。所谓“企业文化”,因为与“企业”的目的相联系,可视为从事创新的企业家为实现价值增值所做的资源重组的努力,以及在这一努力所规定的企业目的之下参与企业活动的人群及其文化传统的相互作用与融合过程。因此企业文化不是一个静态的概念,她是流变的。 企业文化的第一个层次是与特定企业为追求目的而建立的企业制度联系着的。每一种制度,每一种制度的每一条规范,都必须经过某种意义的阐释才可能被群体接受行动的规治原则。那些长期“没有意义” 规范会因为监督成本太高而渐渐消记或演变成其他规范国。换句话说,企业文化在这一层次上为企业制度提供意义。这一文化层次的人格代表就是企业制度的操作者——企业经理人员,因为经理人员往往同时也是制度的阐释进,在功能上,他们是制度的代理人,尽管作为个人,他们可以有不同的个性。 企业文化的第二个层次是与参与企业活动的每一个人的“个性”联系着的。“个性”总在努力与上述的企业层次上文化的“共性”保持适当的距离,因为每个人都力图保护自己的私人领域,在那里人性获得基本的自由权利。历史上没有一种制度——不论它多么集权专制——可以完全剥夺人们的私人领域,因为外来的控制越是深入私人领域就变得越发困难和成本高昂,最终难以为继。 个性在私人领域里获得伸展的自由。自由的个性与群体的共性之间的紧张关系 是企业文化演变的基本动力。换句话说,企业文化的个性层次是由许许多多的“亚文化”构成的,每一个“亚文化”都是个性对生活意义的一种不同文化的丰富性和多向性缎带企业在未来不确定环境中的生存竞争提供了提供了企业的亚文化都可能就此成为企业的主流文化,因而失去其“个性”及与个性联系着的创造力,这是企业文化的辩证法。 最后企业的第三个层次,也是最难以改变的最深厚的文化层次,是与每个参于企业活动的个人所在社会文化传统联系着的。这是企业文化的“环境”,只不过文化环境因其渗透在每个人的生活中而不再被叫做“环境”。每一层次的文化通过深层心理积淀而对每个置身其中的人产生影响,这种深层影响的力量之大常常可以完全颠覆了企业制度本身,使其完全失效。惟其如此,企业才必须适应本土文化,跨国公司才必须实行“本地化”战略,文化传统也才被公认为投资环境的重要因之一。只有最强大的企业才有可能影响和改变整个社会的文化传统,企业文化之为一个整体,通常只是社会文化传统的一个“亚文化”。 企业文化的三个层次,最关键的还是“个性层次”。因为个性是自由的,个性在与其他个性相博弈的过程中创造了弈在更大范围内也创造了社会制度及相应的制度阐释。当然,博弈的范围越大,个性之间的相互作用便越复杂,其均衡格局所呈现的时间尺度也越长远、 中国企业家的职能,至少从企业文化的这三个层次的讨论来看中,就从技术创新扩展为制度创新和文化创新了。技术创新,熊彼特所论,包括了新的产品、新的生产技术、新的工业组织、新的市场与新的资源的开发。而事实上。为实行技术上创新,企业家必须同时实行制度与文化创新,企业家必须同时实行制度与文化创新,因为旧的制度往往难以支持和容纳新的技术和组织方案。在制度与文化创新中,企业家为每一种制度的每一次演变提供文化上的阐释,赋予其企业文化的意义。这在商学院教科书里被定义为“使命感”或“图景”。 中国企业家的职能中更加重要的部分,在于不断探索企业文化、企业制度、企业技术的演变方向。企业家一旦停止“跳舞”就会倒下死去。在某种意义上创新是如此强烈的一种推进过程,以致看上去是“创新”在通过企业家实现它自身,而不是反过来由“创新”来实现企业家的价值。中国企业家们,一切潜在地可能成为创新者的人们,以及一切被“文化使命感”驱使着的人们,便是这样套上“红舞鞋”走完他们的人生道路的。

爱华网

爱华网