很多企业可能都经历过这样的事情,从模仿其他企业的产品开始到最后自己研发。这并不是可耻的事情,就好比孩子从出生开始就先要从自己父母那学会简单的说话、行走到最后形成独特的行为模式和思考方式一样,因此企业间模仿也可以理解为在一定程度上向优秀、成熟、先进技术学习,任何企业都不会说自己的技术永远都是世界一流水品,总有一些更先进的技术是其他企业诞生的,不然这个世界上也就不可能存在同一产品的其他企业存在(特别是自身竞争对手的存在)。

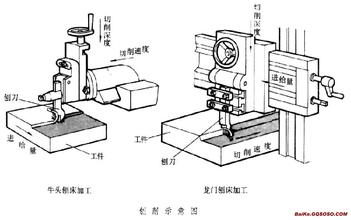

生产就是增加财富,不管是在经济上还是在技术上,任何企业都无法否认的真理。没有生产,就没有技术的运用;没有技术的运用,也就发现不了自身技术的薄弱环节;没有发现自身技术的薄弱环节,也就无法提升技术;没有提升技术,就会被同行抛在后面;被同行抛在后面,生存的空间就更狭小;生存空间的狭小,最后可能就是被现实淘汰。这和自然法则的优胜劣汰一样,也是所有企业永远关心的生存话题。企业生存法则从工业时代到现在的信息时代,无时无刻不在运行着。 从产品的结构质量和功能等方面来看,“模仿”可以分为简单模仿和创新模仿,两者与“冒牌”均有本质的区别。国内当前充斥市场的“假冒”产品,不仅模仿名牌产品的结构和功能,质量低劣,而且盗用人家的品牌或商标,以假乱真,牟取暴利,纯属违法之举,不能与合法模仿相提并论。当然,在知识产权受到广泛重视和法律保护的当今社会,模仿行为应在不侵犯他人权利的前提下进行,这对简单模仿的生产者来说无疑是一种约束。而创新模仿则不受此限制。在一般意义上,创新模仿本身便受法律的保护。 下面介绍日本金融界的传奇人物--松下幸之助如何在自身企业中运用的。 战后日本经济复苏,欧美等国以贸易壁垒为要挟,向日本政府施加压力,内阁再三敦促产业界遵守知识产权国际公约。这样,日本产业界的模仿之风不得不收敛,并且变得日益艰难。另一方面,这时日本产业界的模仿技术已相当成熟,该模仿的都差不多模仿尽了。在这种形势下,日本产业界开始由模仿进而进入发明创造阶段。 松下是在1963 年,才深切感到“模仿公司”的奇耻大辱的。他在公司会议上作了深刻的检讨,鼓励大家要早日摘去“模仿公司”的绰号。 从此以后,松下电器开发新产品的力度大大加强。1953 年,松下改研究所为中央研究所,并斥巨资兴建中央研究所大楼和添制研究设备。担任基础研究的中央研究所的活动经费每年都有大幅度的增长,到70 年代突破100亿日元,这还不包括各事业部委托中央研究所的研究项目所需费用,这些费用是由委托单位负担的。松下认为,二战以后的产品竞争,实质上是科技竞争,没有雄厚的经费投入,不会有一流的科技成果,自然不会有一流的产品。 松下甚至提出“不限制技术经费”,打破将开发研究限制在成本范围的“自我约束”。松下说:“根据这种想法,我们的工作范围可以无限延伸,新知识、新构想不断产生。我们要在经营上、工作上、观念上,有更自由奔放的作风。”所以,5O 年代以后,松下自行研究开发的新产品逐渐增多。最具规模的开发研究是投资十几亿日元、历时5 年的电子计算机,遗憾的是,当电子计算机研制成功以后,松下断然决定停止生产,从而失去与世界电脑开发商一决雌雄的机会。 上面叙述的案例中提到松下对技术研发投入巨资,是为了确保企业技术上的领先、产品质量的提高。

爱华网

爱华网