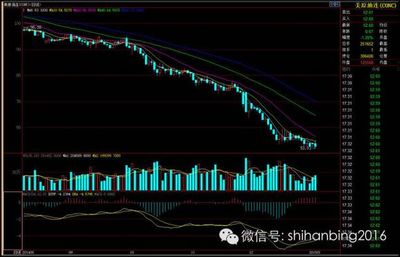

2006年第一个交易日,中国股市出现了开门红的旺景,大盘报收于1180.96点;第二日,沪市股指继续拉出一根大阳线,多空交投日常激烈,在跳空缺口被覆盖之后,多方力量最终取得胜利。但是第三日,尽管大盘高开,但到2000点附近便很快开展震荡整理…… 新年头三个交易日的行情,正好向我们昭示了中国股市2006年可能出现的特征:前期小牛拱顶,中期震荡整理,年终惯例翘尾。 不可期望过高 目前,难以计数的炒股栏目中都在大力鼓吹“牛市已经来临,介入且需趁早”的观点。对于这些宣传,股民需谨慎。 实际上,中国股市之所以会出现长达数年的熊市行情,是中国资本市场存在根本性痼疾的必然表现。要想让中国股市走出泥潭,必须把病彻底治愈。有人会说,股权分置改革不是已经取得了决定性胜利吗?

据统计,截至2005年中国股市最后一个交易日,深成指数更比年初点下跌187点,全年跌幅为6%;上证综指以1260.78点开盘,收于1161.06点,全年下跌8.33%,总成交额不到5万亿元,同比减少35%,市值缩水超过1成。与整体行情形成鲜明对比的是,经过一轮股改,中国神话般地多出了30个亿万富翁。这些说明了什么? 中国股市“以大吃小”的本质仍未改变。经过一轮改革,上市公司的股权分散程度仍然远远不够;市场对冲风险的做空机制仍然没有建立起来。也就是说,集诸多优势于一身的大股东单边做多的市场动能根本没有减弱。 既然优势资金的盈利手段仍然只有“拉高—拉高—再拉高—而后抛掉”,那么,被诱入场的股民命中注定就只有埋单的权力了。 “政策市”仍将延续 我们说,“推倒重来”可以!因为我们愿意并且已经付出了足够的代价。但问题是推倒后重新建设一个健康的,又岂是出台几本印着铅字的“书籍”能够奏效的? 纵观2005,基础制度和机制的建设是中国股市最突出的主题。 无论是股权分置改革试点,修改《公司法》《证券法》《刑诉讼》,还是由此派生的“加强对公司高管的培训、认证和监管”,抑或是建立中小投资者保障基金、出台股权激励机制、允许外资进入A股等等,实际上都属于游戏进行前就应该确定下来的起始规则。但是没有。这些东西目前对我们来说还是全新的。 新制度是好的。但是要真正按照它们再造上市公司,有那么容易吗?别的不说,单就一个监事和独立董事及其工作机制问题,可能就够巨头们斗争老半天的了,更不要说允许外资进入A股后所产生的一系列股权转让、购并等复杂问题。 更何况,已有的规则不是完善的,未来的学费和成本能少吗? 出漏洞要弥补,不配套要补全,出了问题还得动手术。中国资本市场“政策市”的本质仍将在一定时期内延续。 辨别风险掌控机遇 展望2006,尽管我们看不到能让整个大盘真正变牛的“魔法师”,但却发现了一个又一个能给人们带来财富的机遇:只一个“烧”得不行的“权证”就足够2006玩上老半天的,更不要说G股新指出来后,外资也来了。 深交所总经理张育军公开撰文说,2006年中国资本市场还将有一系列重大制度性创新。如IPO新规、“T+0交易”、股指期货、个股备兑权证、中小板指数权证和一篮子股票权证,等等。2006注定是热闹非常的年度。 但是市场同时存在着诸多“空投”。 市场开闸,新股上市,现有资金必将分流。与此同时,一些国有大型绩优企业受有关部门鼓励纷纷计划远嫁海外,而像伦敦证券交易这样的婆家又在频频向她们招手。那么,未来可供中国本土股民迎娶的“美女”其资质到底如何,该不会又是一个庄家圈钱的筹码吧? 还有就是入场资金问题。据悉,日前全国社保基金又扩展出两个投资渠道:央企和财政金融资产,企业债的投资比例也被放宽。基于对社保基金低风险癖好的分析,未来投入股市的资金会不会分流?另据披露, QFII在2005年底已经大幅建仓。它们的进场,对本土投资人是福还是祸?反正2005年真正的市场赢家十有八九都是他们。 再有一个就是今年的宏观经济走向问题。目前产能过剩已经成了萦绕在诸多行业、企业心头的烦恼了。未来又将如何,我们只能拭目以待。 2006年走来了,机遇与风险同在。那些没有强大资金、信息、技术优势而又被大量垃圾股套得牢而又牢的散户们,千万不要道听途说、怀着复仇心里回攻倒算。仇恨往往蒙蔽智慧的眼睛。把握最佳题材、寻找合适时机,知足常乐,也许“吃亏是福”。

爱华网

爱华网