摘要 按照经济发展的一般趋势:一国在经济发展的过程中都会出现刘易斯二元经济结构,并且随着经济的继续发展,这一二元结构会逐渐的消失。这一结论不管是在理论上还是在实证中都得到了广泛的支持。我国在经济发展的过程中的二元结构也出现过缩小的趋势,但是其缩小的程度越来越缓慢并且有再度扩大的迹象,这说明我国的二元结构具有一定的刚性。本文通过考察中国经济是否具有刘易斯二元经济发展模型的特征,探讨了我国二元结构的历史逻辑以及形成刚性的一些原因。关键词:二元经济 ;刚性;剩余人口转移 二元经济是对发展中国家早期发展阶段的一种描述,是指经济从完全依赖于农产品的生产状态向生计农业部门与现代工业并存的二元状态的转变,这一过程的实现是经济发展的一个里程碑。二元经济是在物物交换的自给自足经济中引入货币经济,其发展取决于货币经济的扩展,当经济发展到一定程度,二元结构逐渐转化为一元,正如钱纳里所说的二元经济结构的转化具有显著的增长效应。我国在经济发展的过程中也不可避免的出现了二元结构,但是我国二元经济结构的产生有其特性,所以经济一元化的道路可能会更加曲折。一、二元经济发展理论 “ 二元经济”最初是伯克(Booke,1933)提出,他在对印度尼西亚社会经济的研究中把该国经济和社会划分为传统部门和现代化的荷兰殖民主义者所经营的资本主义部门,他当时的研究仅仅限于对二元经济的一种单纯的描述。1954年刘易斯发表了一篇著名论文《无限劳动供给下的经济发展》,刻画了后起国家存在的二元经济特征:在一定的条件下,传统农业部门的边际生产率为零或成负数,劳动者在最低工资水平上提供劳动,因而存在无限劳动供给。城市工业部门工资比农业部门工资稍高点,并假定这一工资水平不变。由于两部门工资差异,诱使农业剩余人口向城市工业部门转移。经济发展的关键是资本家利润即剩余的使用,当资本家进行投资,现代工业部门的资本量就增加了,从农业部门吸收的剩余劳动就更多了。当剩余劳动力消失,劳动的边际生产率也提高了,与工业达到一致,这时经济中的二元结构也消失了。刘易斯模型包含了以下两种含义:(1)、认为现代城市部门的资本积累能带来固定比例的劳动力就业的增长,意味着不存在劳动力节约型的技术进步,资本积累越快,创造的就业机会增长也越;(2)、认为农业只是工业化中的一个消极部门,忽视了农业发展的重要性,忽视了农业发展与工业发展之间的关联。这两点大大地削弱了该模型的现实意义并且也是后人对其批判的主要依据。 拉尼斯、费景汉对刘易斯模型进行了改进,他们认为因农业生产率提高而出现农业剩余是农业劳动力流入工业部门的先决条件。因此,他们把劳动力向工业部门的流动过程划分为三个阶段:第一阶段类似于刘易斯模型。第二阶段工业部门吸收那些边际劳动生产率低于农业部门平均产量的劳动力。此时,劳动力的边际产量为正值,他们向工业部门的转移导致农业部门的萎缩,从而农业向工业提供的剩余减少,农产品供给短缺,使工农业产品间的贸易条件转而有利于农业,工业部门工资开始上涨。第三阶段是经济完成了对二元经济的改造,农业完成了从传统农业向现代农业的转变。农业和工业工资都由其边际生产力决定,农业与工业间的劳动力流动完全取决于边际生产力的变动。经过改进后的模型更准确反映了二元经济发展的内在联系和自然演进过程。二、我国二元经济的历史逻辑及度量 1、二元经济的历史逻辑 从世界工业化进程来看,工业化有三种形式:(1)、产业自然成长型工业化模式,如英美。在此种体系种所形成的二元经济形态不稳定,随着经济自发进行,二元形态会自动消失,经济很快恢复一体化。(2)、殖民输入式工业化模式。外国资本进入高生产率产业,推动了工业的发展,但是广大农村还是处于贫穷落后状态,如巴西。由于工业化没有建立一个巨大的国内市场,农村贫民涌入城市,农业进一步的衰落,城乡二元结构转变为城市二元化。(3)、政府高度介入的工业化模式。在此种模式中,农业与工业、城市与农村经济发展都表现出两个互不相关的过程,两者之间市场机制实现的要素转换值低。农业开始是被剥夺的产业,随后又成为被拯救的产业,农业始终处于经济的“瓶颈”部门。形成了发展超前农业发展滞后的二元经济,这种经济体制一经形成就具有一定的刚性。我国在实行市场经济以前的工业化正是采取的这种形式,伴随着产生了具有刚性的二元经济结构。 工业化初期,工业部门比重较小,单纯依靠工业部门自身的积累来筹积发展资金是远远不够的。因此规模巨大的农业部门必然成了资本积累的一个重要来源,把资本从农业部门转移到工业部门有两种方法:一种是市场性的资源转移;另外一种是政策性的资源转移。前者取决于金融发展和该地区商业集团的起源与行为;后者主要采取净直接税、净间接税等手段。并且两者之间存在着此消彼长的二维关系:一方面当商业集团出于自己的动机向工业投资时政策性资源转移的必要性就大大下降,另一方面政策性资源转移影响市场性资源转移。我国在进行工业化的初期阶段,由于不具备市场性资源转移的条件,则主要求助于政策性资源的转移。我国政策性转移是以具有巨大剪刀差的价格为手段,集体化农业为制度支持取得成功的。在私人经济中,农户的个人收入和消费流是不可能控制的,它主要取决于农户的个人偏好,在此种情况下进行资源转移是不容易取得成功的。而通过集体化使农业部门劳动者只能得到一个维持生计的费用,抑制了农民的消费。并且这种转移是在劳动者拿到收入之前就完成了,具有隐蔽性和强制性,因此,这种转移方式是比较容易成功的。通过统购统销、高估汇率、剪刀差等价格方式进一步对农业剩余进行了转移,为我国在很短的时间内建立了完整的工业体系特别是资本品工业在短期内迅速发达。我国的二元经济结构在政策的作用下初步形成。城市和农村经济发展处于不同的地位引起了城乡收入差异的扩大,为了保持城市工业的稳定,政策性的隔离城乡流动,二经济结构进一步加强。 2、二元结构强度的度量 比较劳动生产率,也称为相对国民收入,是指一个部门产值对总产值之比,与该部门劳动力占总劳动力之比间的比率。它反映1%的劳动力在该部门创造的收入比重,可以作为二元经济度量的一种方式。一个部门的相对收入比重越高,劳动相对比重越低,比较劳动生产率就越高;经济中两部门的比较劳动生产率的差别越大,二元性就越强。对比较生产率的国际比较表明:农业比较劳动生产率低于1,非农业比较劳动生产率高于1;两者的变动趋势是,在二元结构加剧阶段,农业比较生产率逐渐降低,非农的逐渐升高;在二元反差达到最高点后,农业的比较劳动生产率转而逐渐升高从低与1的方向向1接近,非农的越来越低,从高于1的方向向1趋近。我们将农业与非农业的比较劳动生产率作对比就能很好的反映二元化强度。显然,二元对比系数越小,就表明两部门的差别越大,二元性越强。二元对比系数在理论上的最大值为100,通常总是低于100,发展中国家二元对比系数通常在31-45,而发达国家的则一般在52-86。如下图列示了我国1957—1999中的一些年份的农业、非农业比较劳动生产率和二元对比系数。年份 农业比较劳动生产率 非农比较劳动生产率 二元对比系数1958 0.676 1.451 46.61960 0.414 2.122 38.491962 0.585 2.902 34.041970 0.500 3.105 16.11975 0.490 2.729 18.0

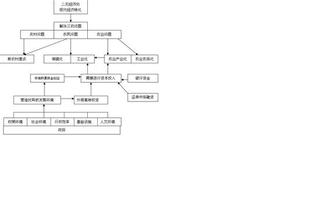

1978 0.463 2.295 20.21979 0.523 2.106 24.81980 0.522 2.059 25.41985 0.566 1.723 32.81988 0.568 1.657 34.01995 0.534 1.521 35.11999 0.538 1.524 35.3 资料来源:陈宗胜:《经济发展中的收入分配》上海三联书店、上海人民出版社1994年版;《中国统计年鉴》,中国统计出版社,1989年卷,1998年 卷。 中国二元性在1970年达到最大,因为此时二元对比系数最低,为16%;改革以后系数的上升意味着二元结构有所缓解和改进,但是改进的速度缓慢,并且有再度拉开的趋势。这都表明中国经济的二元结构并不是一直朝着一元化的方向迈进,具有一定的刚性。三、中国二元经济的结构刚性分析 1、配置过度倾斜 资源倾斜配置状态长期以来一直存在经济发展的过程中,是大多数国家特别是发展中国家在进行工业化的一种战略。但是过度的资源倾斜将导致经济二元强度增大,对经济发展产生不利影响。 我国建国以后的经济发展过程中,由于国内外的环境,采取了特殊的经济发展战略,通过资源倾斜手段,在极短的时间内迅速建立了完整的工业体系。但是这一阶段所采取的过度的资源倾斜政策,成为我国经济发展的一个严重阻碍。我国的资源倾斜主要是资源在工业与农业间分配的严重不均,这样导致农业发展严重滞后工业的发展,难以与工业发展相适应。综观我国经济发展历史,由于资源过度倾斜于工业,对农业投资严重不足,引起粮食产量急剧下降,造成全国性的粮食短缺,我国经济曾几度陷入“李嘉图增长陷阱”。我国于1958—1963、1969—1975、1978—1981、1987—1989 四次出现过全国性的粮食紧张,这都是由于资源过渡倾斜于工业所造成的。其中前两个时期是由于政策所导致的资源过度倾斜于工业,后两个时期是因为市场的进入导致资源向工业的过渡倾斜。 1978年以后我国农业有了较大提高得益与家庭联产承包责任制的实施,减少了农业生产中的X—非效率,加快了分工和专业化的进程,发挥了现有资源配置下的生产力潜力。自从1984年以后,农业增长速度明显放慢,主要原因是改革所产生的激励增加具有的潜在收益已经竭尽。农业的进一步增长取决于物质资本、人力资本的投入。但是由于粮食需求弹性在我国随着经济发展逐渐变小,增产并不能带来增收,在加上土地使用权的不稳定等一系列原因,农民在土地上的投资大大的减少,造成农业生产力进一步的衰落。因此,现阶段的中国农业应该是政府主导的投资,具体投资方向在农村基础设施、灌溉系统以及农村人力资本等。但政府的资源一直是严重的倾斜于城市和工业,具体表现在城市工业工资大大超过农业工资,造成了资本利润率大大下降,难以构成刘易斯所谓的经济增长源泉。例如,在改革开放以来曾一度消失的农产品价格剪刀差80年代中期以来又重新开始扩大,以粮食为例:以上年价格为100,1988,1989两年粮食贸易价格指数为124.2 %和136.6% 而同期粮食收购价格114.6%和126.9 %反映了我国经济积累形成机制上,再次形成“以农补工”的格局。二元结构的消除主要是靠在工业发展到一定阶段后,工业对农业的支持。但是我国的经济发展过程始终资源过度倾斜于工业和城市,造成我国经济二元结构刚性加强。 2、农业剩余人口转移受阻 按照刘易斯的经济增长模型,一国经济发展必然伴随着农业剩余人口向非农的转移。因为只有农业剩余人口向非农转移才会使农业生产规模化和现代化,才能加速二元向一元的转化。我国的农业剩余人口转移主要使通过两种途径:发展农村工业和促进跨地区流动(进城打工)。 (1)、农村工业 我国农村工业的初始形态是公社工业企业产生于1958年全国性的公社化运动之中,在 1959年达到高潮。这个时期的农村工业主要服务于农业,为农业提供较为短缺物质(如花费,农药,水泥等)以及农业机械服务,在很大程度上依赖当地的需求,带有很强的原始工业烙印。1978年的改革为农村工业的发展提供了契机,为我国经济作出杰出贡献的乡镇企业在那个时候异军突起,我国农村劳动力迅速出现了大规模的转移。从1980年代到1990年代中期乡镇企业总数由1978 年的152万家增加到1994年的2494万家,从业人员由1978年的2827万人增加到1994年的12017万人,增加了3倍。从1978年到1994 年,在 乡镇企业从业的农村劳动力以由占劳动力总数的9.2%到27%。但是从1996年起乡镇企业的效率开始下降,吸纳劳动能力巨减,1997年出现了首次出现吸纳劳动数量负增长,其趋势还在加强。 从表层看,乡镇企业效率下降是由于市场由短缺转向买方市场,以及亚洲金融危机影响使乡镇企业出现的亏损是暂时的。但是从深层看,乡镇企业的亏损有其必然性:首先乡镇企业的社区性质决定了其效率。企业的社区所有制壁垒严重限制了生产要素和资产存量的跨地区流动,既不利于生产性资源在更广阔的空间配置,也容易使要素价格发生扭曲,从而使资本提前深化。乡镇企业的资本劳动比率从1978的0.1一直到1996的4.15逐步提高,如图年份 1978 1981 1985 1987 1989 1994 1995 1996资本劳动比率 0.1 0.17 0.28 0.44 0.72 2.25 3.28 4.15 资料来源:《中国统计年鉴》,中国统计出版社,1985年卷,1997年卷。 我国工业化发展过程中出现了明显的“资本深化”的趋势。“资本深化”的提前进行,使得技术的选择出现了不断朝资本替代劳动的路径偏差,资本的增长持续快于劳动的增长,导致资本的边际回报提前出现递减趋势,导致增长速度缓慢。并且有数据显示,沿海地区乡镇企业资本劳动比率高于内地,这一方面说明了沿海地区的二元结构比内地更为激烈,另一方面说明了市场不能自发解决城乡二元结构问题。 其次,乡镇企业产业布局与城市工业布局趋同。在70年代后期80年代中期之前,乡镇企业的技术来源还主要是依赖于国有企业的非正规途径而获得,乡镇企业实际上选择了劳动密集的产品生产。在80年代后期乡镇企业由于特定的财产制度和需求环境,特别是地方政府的介入,乡镇企业向工业部门的进入遵循了“古典竞争”的特征,从而导致过度进入和不断升级的投资竞争。随着国有企业的改革和面对市场。乡镇企业和国有企业展开激烈的竞争,并且在产业分布也惊人的相似:80年代末,乡镇企业于国有工业的结构相似系数达到0.7539,其中制造业为0.8767,轻工业为0.9160,纺织、食品和机械三大行业达到0.9851。 由于以上两个主要的原因,乡镇企业吸纳劳动能力的下降,使得通过乡镇企业转移剩余劳动力的途径受阻。从未来农村劳动力转移和二元经济转化的角度看,乡镇企业的结构调整应该重点发展农副产品加工和第三产业等与农业产业关联程度较强的产业,充分发挥乡镇企业的比较优势,避免重复建设与国有企业过度竞争。 (2)、 跨地区流动 我国农村剩余劳动转移的另一种方式是跨地区流动,也就是农民进城打工。改革以来,市场机制在劳动力配置的作用日益增强,农民自由进城干的一般都是城里人不愿干的重活、累活,主要分布在托达罗所谓的城市非正规部门。城市非正规部门是由一大批小规模生产和服务活动构成,它们或者是个体所有或者是家庭所有,采用的技术简单而且劳动密集。由于城市正规部门吸纳劳动能力有限,非正规部门成为吸纳城市劳动力的又一大途径。据统计,在非正规部门从事经济活动的劳动力在城市总劳动力中所占的比重从20%-70%大小不等,创造收入大约为城市总收入的40%。但是我国城市非正式就业空间相对狭小,在1998年我国城市非正规部门就业占城市就业总数的13%,远底于发达国家的50%,甚至低于一般发展中国家水平.特别是近年来,随着国有企业改革,出现大规模的下岗职工。并且下岗职工的再就业也主要集中在城市非正规部门,这就与农民形成了强烈的竞争。城市劳动力素质普遍高于农村,再加上目前仍维持我国城乡分离格局的户籍制度、城市部门歧视性的劳动用工制度、教育制度以及社会保障制度对农民的自由流动有一定的限制,这些因素使农民在城市打工的处境更加不利。 上述我国农业剩余人口转移的两个主要途径都受阻,并且农业剩余人口转移都具有一定的兼职性质,也就是说一部分转移的农业剩余人口并没有完全脱离土地,他们对土地的依赖性还是很强。一旦发生些意外,他们可以从返土地,这造成了农业剩余人口转移的不稳定性。 (3)、城市化进程缓慢 一般来说,工业化伴随着城市化.但是我国的城市化水平严重滞后与工业化水平。1998年我国城市人口为37924万人,城市化率为30.4%,世界平均水平为45%发达国家为75%,可见我国城市化水平远远低于世界平均水平。城市化水平的低下不能实现生产要素在城市的聚集,不能发挥规模经济效益和聚集经济效益特别是制约第三产业的发展。2000年世界第三产业占CDP的比重约50%,而我国只有32%第三产业发展落后。第三产业主要是劳动密集型行业,吸收劳动能力强,并且第三产业中的大量服务业的增长对刺激经济增长起到较强作用,其对国民经济增长的弹性达到1.78。我国城市化水平低下既制约了经济的发展又进一步加固了二元结构的刚性。四、结论 通过本文分析,我国二元经济在沿着刘易斯经济发展模型的路径中受到很多的制约因素,我国经济的一元化不能按其途径顺利进行,因此造成了我国二元经济结构刚性。二元刚性的加固,不仅对我国的工业化进程造成了严重的障碍,而且也对社会的稳定造成了一定的压力。因此对于我国二元经济结构刚性问题因该引起高度的重视。由于市场经济不能自动的消除二元经济结构,所以政府在此过程中应该起主导作用。在今后的政策中要注意以下几点:工业应该为支持农业的发展;加快城市化发展进程;积极扩大城市非正规就业空间、切实转换农民的身份,使其真正的参与经济的发展过程和分享经济发展的成果。参考文献:1、阿瑟·刘易斯:《二元经济论》,北京经济学院出版社1991年版。2、迈克尔·托达罗:《经济发展与第三世界》,中国经济出版社1992年版。3、谭宗台主编:《发展经济学》,武汉大学出版社1987年版。4、陈宗胜:《经济发展中的收入分配》,上海三联书店和上海人民出版社1994年版。5、杜海燕:《中国农村工业化研究》,中国物价出版社1992年版。6、刘迎秋、王建等;《中国经济成长:格局与机理》,人民出版社1998年版。7、林毅夫:《制度、技术和中国农业发展》,上海三联书店和上海人民出版社1993年版。8、李建伟:“劳动力过剩条件下的经济增长”,载于《经济研究》1998年9期。9、卢文:《乡镇企业产权制度改革的发展》,载于《中国农村经济》1997年11期。10、王光伟:“刘易斯二元经济结构模型的现实思考”,载于《研究生论坛》,1989年博士生专号。

爱华网

爱华网