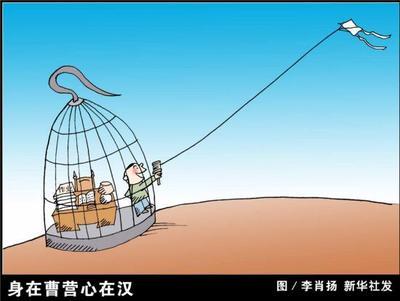

乔致庸要做票号,孙茂才是极力反对的,他的理由是:“汇通天下”固然有利于“货通天下”,是一件天大的好事,而且有利可图。但是,这么大的事,需要雄厚的资本才可能做成。如果没有足够的资本金,而是光靠借钱(短贷长投)或者挪用存款方式,在全国各地办分号,将存在巨大的风险。做票号毕竟与易货贸易不同。另外,“汇通天下”既然是有利可图的事,而且直接与现银有关,必然要引起天下商人、官府和朝廷的注意,而用银子连起来的一张全国性的信用之网,实际上就成了国家之利器,朝廷怎么可能让一批山西商人掌握国家之利器呢?乔致庸的理想主义与孙茂才的现实主义终于发生了根本性冲突,他们的合作也以此为转折点,开始分道扬镳。尽管后来孙茂才还是为乔致庸在广州经办大德兴票号,以及把乔致庸从天牢里救出来,做了突出的贡献,但这些并没有弥合两人的根本分歧。在经历了九死一生的劫难之后,乔致庸仍然雄心不泯,而孙茂才更加意志坚定。反观这二十多年来,中国一些民营企业的沉浮,以及企业的创业伙伴们之间的恩恩怨怨,无不印证了这样一条合作的规律:“树大分杈,人大分家。”几个创业者如果常年守在一起,不断重复着过去的故事,难免会陷入因循守旧,死水一潭,无所发展的窠臼。只要企业家想另外走一条新路,就总是会有人跟不上趟,或者有人不愿意跟上这个趟,毕竟“人各有志,难以强求”。而事实上,迎新辞旧,分分合合,正是企业在成长中不可避免的烦恼,也是企业发展的一种常态,做企业同样“没有不散的筵席”。aihuau.com按经济学的解释,“分久必合”与“合久必分”,是人类合作中的一种普遍现象。人们不论是选择继续“合”下去,还是选择从此“分”开来,都是受到成本约束的。比方说,随着企业的发展,最初的创业伙伴们在胆识、学识和才干等方面的差距悬殊,但彼此的利益格局已经固化,无法根据新的权力格局进行改造,那么,大家如果继续捆在一起,组织协调的成本就会很高,就等着天天开会吵架。再比方说,在企业发展方向的问题上,主要领导人之间如果发生了严重程度达到不可调和的分歧,例如是“技工贸”还是“贸工技”,是做实(产业),还是做虚(金融),大家为了这些分歧在相当一段时间内争执不下,就必然由于各自权力产生的不同作用,瓦解企业的有限资源,从而增加企业运行的成本或者犹豫不决的风险。在一些曾经歃血为盟的合伙人之间,或是在著名的“黄金搭当”之间,因最终分离而一再演绎的悲痛故事,往往不是外人用简单的是非标准就可以解释的。民营企业界内部流行的一种说法,可以概括这种现象的本质:“是非凭实力,公道在人心。”孙茂才尽管从功劳上和能力上,都可以在乔致庸被圈禁之后,成为乔家的CEO,但因其理念与乔致庸存在根本分歧,所以没能担当起重振乔家的重任,这既是一件很遗憾的事情,又是一件在情理之中的事情,人各有志嘛。遗憾的是,为了使乔致庸这个人物形象更加完美,编导们不惜以“神来之笔”,给孙茂才添加了一些道德方面的劣迹,目的无非是让人们理解乔致庸何以要赶走孙茂才这样一个有功有才之人。其实,只要孙茂才不想做“汇通天下”的事,只要大奶奶与孙茂才之间发生了暧昧关系,仅此两条,乔致庸赶走孙茂才的理由就完全足够,其余都属多余。说到这里,话题已经转到文学创作方面,而不是企业管理问题了,就此打住。

实际生活中,不同战略考虑的结局未必都是一方胜,另一方败,很可能是各方在不同方向上都有所成,只是成功的方式和特点各有千秋。世事变化无穷,谁说成事只能有一条道路、一种方法?改革开放以来的中国,“贸工技”固然出尽风头,但靠“技工贸”而成事的也不乏其人。事在人为。关键在于什么人,什么时候,干什么事情。汇通天下,乔致庸来干能成,但孙茂才来干,没准真砸锅。还是那个老问题:你的核心竞争力在哪儿

爱华网

爱华网