张建平先生在新浪博客“农民工,我们留给后代的一个寓言故事”中,说我在写作《“农民工”在中国经济中的十大革命性意义上文》时“搜肠刮肚”,真令人大喜所望。我实在没有他所想象的那么勤奋,也决无他所说的那种搜刮才华。我只是在工作之余,记录下自己的一些感受与思索而已。张建平还是手下留情,只说了“对应于巫教授的文章,我们甚至可以套写出一篇《圈地运动在欧洲经济中的N大革命性意义》一文来”之类话,没有说“十全大补”之类的讥语,保持了他的风度。

事物从来都是两面。也许我的行文潜伏了忧郁与悲伤,但我试图从农民工的不幸中读出他们的历史意义。不过,我确没有张某人的优雅,能够拿悲剧当喜剧读。我力图能够宏观些,我力图能够长远些,但能力与智慧所限,只写成了那个样子。力度不逮,深度不及,甚至让人感到有穿凿附会的印象。当然时不时地还是有些安慰,网友的鼓励有时可能从我的学生那儿听到。

张建平果然不凡,果然顺势也来了个“农民工的十大悲剧”。细读之后,我倒并没有看出他对我前文所诉求的观点有什么本质不同,说是在某些方面补充了拙文我看也未不可。

当然,张的一些批评我似乎一时还难以消化与接受。

──巫教授说,农民工的辛苦不明不白地成了别人的“第一桶金”,为中国老百姓赢得了更多的购买力。但却不知在巫教授这句话里,“农民工”、“别人”、“老百姓”是什么概念如何定义的。关于这个问题我想地球人都知道我说的是谁,我在拙文《中国式原始积累与权力资本》中已经交待。淘到“第一桶金”的不是劳动者,是资本家。

──说“农民工和城市发展没有必然联系,如果没有农民工现象,城市会发展的更快。”这最多是一个猜想。比较一下有农大量民工的城市与少量农民工的城市,结论应当是不言自明的。珠三角,长三角与环渤海城市群的发展已经对此做了回答。

──张反问道:“通过打工致富的有几个?谁又会带着财富回到自己当年避而远之的穷乡僻壤?”“巫教授承认只有少数人回到农村,怎么这少数人就是改变了农村的面貌?”没有人怀疑打工致富与带资回乡投资者少之又少,但绝对不会是一个也没有,每年都有媒体报道此类事情。我的观点再重申一下:从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇上。再好的政策,再多的外在资助,只能解燃眉之急,真正能够走出贫困,最终脱贫致富必须自己努力,必须要有自救的内在动力,必须形成脱贫的造血机制,否则再辉煌的扶贫、脱贫都不能长治久安。在反贫困的战斗中,农民工是一支真正的自救队伍。全国平均推算,每个农民工一年的收入是5444元,农民外出就业的收入已经占到当年农村人均纯收入的三分之一,并且呈继续增长趋势。这不仅为农民提高家庭收入、改善生活提供了条件,还增强了农民自身对农业的投入能力、为改善生产条件提供了可能。

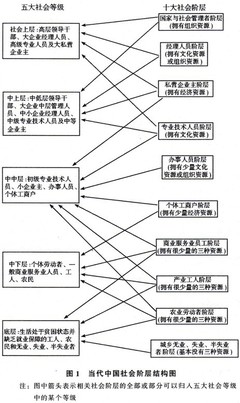

最后,对张建平“农民工,我们留给后代的一个寓言”的立论,我本人不敢苟同。“寓”者,“寄托”之意;“寓言”者,寄托之言也。寓言,往往把普遍性道理,寄托在一个往往是虚构(也是真实)的故事中。我们今天出现活生生的农民工,是一个重大经济历史事件,它持续了四分之一个世纪,还将持续下去。它不是一个寓言,它是当今中国阶层嬗变的一个真实样本,说它是一个寓言,不仅费解,可能涉嫌牵强附会。

爱华网

爱华网