又是经济过热。

又有人在喊加息,忘了过去我们在通货紧缩年代连着六七次降息也无法启动经济,难道我们还要再反着重演一下连续六七次加息也无法把经济降温的历史吗?其实,中国人对利率不敏感,利率解决不了中国的问题。我以为,汇率是纲,转变经济增长模式是本,加息只会本末倒置。如果我们能长达五十年、一百年持续地谈论“经济过热”,那将是国民的福分,问题是——我们不知道哪一天经济突然嘎然而止,所以政府总是自以为是的频频出手宏观调控。我曾经试着问过几个经济学家,中国目前在内外失衡的情况下,经济过热是否总是会常态地表现出来?他们的回答都是这个问题需要进一步研究。别以为中国经济学家的群体颇为庞大,其实要找到研究“真问题”的人很难。相反,如果一项调控政策出台,出来发言的人会很多,而且各种观点争执很大。比如经济过热是否要行政调控?是否要加息?你可以列出一长串持不同观点的名单来,甚至在一个人身上观点都是前后矛盾的。当然,这不能完全归罪于经济学家,毕竟中国经济不同一般,太过诡秘了,以至于有些问题就像中国家庭中的公婆一样,很难说谁有道理。所以经济界有一句笑话说:谁能把中国的问题搞清楚,谁就是诺贝尔奖获得者了。更何况,中国并不是一个讲求“精确”的国家,光统计数字就有好几种口径,同时,这个国家的信息还很不透明,缺乏整个民智系统,当然你的判断自然就不如政府。另外,即使你搞清了里面的道道,你还要清醒的区分各地的差距和不同,还要区分到底有多少成分是被当局或者既得利益集团所利用的……呜呼!我人微言轻,不过内心极为批评中国人看问题的“短视”,包括经济学家。在我看来,很多经济学家们争论都只是中国转轨过程中的“点”的问题,缺乏一个足够的历史高度看待“面”的问题。为此,我要借黄仁宇先生的一句话,叫“放宽历史的视界”看中国的问题。我很欣赏黄先生的眼界,他在近20年前国际一片唱衰中国,威胁论甚嚣尘上的时候,说出了这样一个真相——“中国长期革命业已成功”,招致很多人批判,其实,正如他在自己书集中序言中说的那样,“我们所说中国的长期革命业已成功,并不是说所有问题都已解决,而是前后比较,已面临历史上一大突破。这种突破史无前例,在本国史里只有公元7世纪隋唐之出现,差可比拟。在西洋史里也只有英国在17、18世纪之交的打开局面,可以相互比较,因之两方的过程,可以看得更为明显。”按照这样的视界,中国正是处于这样一个“面”中——我们先是通过低价值链的制造,大量出口,赢得了大量外汇,再加上招商引资以及热钱带来的外汇,形成外汇储备,这些钱用不了,再到美国去买美国的国债,存在美国银行,而美国银行拿着这些钱到中国国内投资。这实际上是,我们用自己的钱完成了国外的循环,并形成了对国外的依赖。这样的经济循环模式当然存在大量的问题。不说我们的钱给别人做了好事,人家反过来没给你好脸色。比如美国、日本现在就是反对中国的制造与出口,认为中国制造打击了他们的同业和就业,硬是威逼人民币升值和改变汇率制度。而由于我们对国外形成了依赖,为了维持汇率的稳定及国内外收支的平衡,只能牺牲掉了国内经济的稳定,就是经济过热——我们追求相对固定的汇率制度,来到中国的外汇,无论是中国企业的创汇还是热钱,央行都照单全收,这样无形中货币供应量就加大,通货膨胀压力就来了。而这方面,日本永远是一个教训,当年日本就是顶不住压力,签下了著名的广场协议,放开了汇率,结果导致了此后十几年的消退。问题的关键是,我们的现状是否已经到了非改变不可的地步?时机在哪里?如果我们的高增长还能持续10年20年,我们大可以种种手段抵住来自国外的人民币升值压力,幸福的讨论着国内是否加息的话题。事实是,中国经济增长缺乏可持续性,中国人口众多,资源贫乏,两级分化,只有维持高速的经济增长,才能保持充分的就业和社会的稳定,但是这样的模式对内造成能源消耗过大而遭遇资源瓶颈,对外也被施加外交或其他手段“压”人民币升值。

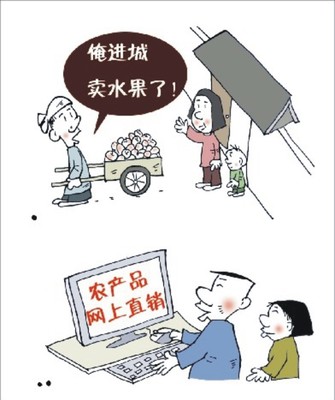

其实,一个国家在经济上从依赖走向自主本来就是规律,当年我们大跃进的时候,就是不相信这个规律,制定了超级宏大的计划,结果最终受制于外汇储备的匮乏而折戟。现在中国庞大的外汇储备,又让我们迎来了另外一层压力,当我们国家外汇很富裕的时候,我们发现,人民很穷,人民很愚昧,民智系统也没有培养起来,但从前者说,我们从去年7月21日调整汇率的那一刻开始就是从一个面跨越到另一个面的过程了。在跨越的阶段中,是否加息,已经变得不是最重要的事情了,相反,在十一五规划做了这个面上正确的判断后,如何建设新农村?如果建立社会保障体系?如果推动政府改革?都远远要重要得多,毕竟,建设新农村和建立社保,是解决贫富差距和启动国民消费的根本前提,而改革政府是要转变政府拉动经济的增长方式。

爱华网

爱华网