1. 日益高涨的仇外情绪与狭隘的民族主义思潮

民族主义(Nationalism )是1789年由法国教士奥古斯丁8226;巴洛最先使用,用来指称推翻封建君主政体的一种社会力量。“Nationalism”一词有时也译为“国家主义”。民族主义思潮从上世纪90年代开始在中国风行起来[1], 在近期随着中日在东海划界,日本修宪,日本对华援助等问题的争议,有愈演愈烈之势。在民族主义思潮泛起的过程中,也曾出现过反美但更多的反日的行动。新闻媒体似乎也有意无意地使一些事情更容易激起民愤,而网络上的言论就显得更加过激。其实这不只中国是这样,当整个世界似乎更趋于一体化的同时,民族主义运动却愈演愈烈。在20世纪最后的十年里,民族主义得到了自二战结束以来最广泛、最强劲的发展。

胡适认为民族主义有三个方面。最浅的是排外。[2] 这也许正好击中了当今中国流行的民族主义思潮的实质,我们认为这是一种狭隘的极端的民族主义,其主要特征就是排外,而且容不得任何不同的看法,否则就被扣上汉*的帽子。我们能够从正式报刊上或多或少地感受到一些暗示,舆论并没有公然地号召排外,但宣传的口径容易让人误解,似乎中国总是得到外国的仇视和不公平对待,每个国人即使不有所行动也应该表示愤慨才是。而在互联网上,每当公开媒体披露类似消息时,立刻就会找来铺天盖地的发言响应,而且,有一些非正式组织利用网络一直不断地传播着这类声音。

仇外的对象以日本为多,其次是美国,印尼。发生在近期的事件时不时地勾起国人不愉快的回忆,当911发生时,`很多人联想到美军导弹袭击驻南领事馆事件,当东南亚海啸爆发时,不少人马上想到了印尼暴乱是华人被抢掠屠杀的悲剧。代之以同情的是开心,存在很明显的报复心理。这种思潮在公众中有相当多支持者。而对于日本的仇视,似乎已经深深植入国人的基因了,仇日心理在年轻一代人的比例似乎比那些经历过日本侵华战争的人还多。这些年轻人没有对那场战争的切身体验,甚至不怎么了解那段历史,但谈到日本人时都义愤填膺,发起了许多“抵制日货”的活动。这些年轻人现在有了个专门的称呼“愤世青年”(简称“愤青”)。

我曾仔细留意了一下网络BBS的有关发言,据粗略估计,发言中比较冲动的大多看来是40岁以下的人,而且二三十岁的年轻人特别多。他们大多出生于上世纪七十年代,长在中国改革开放,国力不断强大,生活越来越富裕的时代,基本上吃喝不臭,使用的多是进口的产品,过着高质量的生活。因此有些外国人讥讽说,这些愤青高喊着抵制日货的口号,一边爱不释手地摆弄着日本的摄象机,使用着日本的进口家电,很难和他的主张联系得起来。这种情况确实是存在的,应该说,这种层次的民族主义虽然无益,毕竟害处也不大,因为肤浅所以影响也不大。更为令人不安的是,中日国民间的互相仇视和厌憎,已很大程度上影响了两国的经济,政治甚至民间交往。这对于亚太地区隔海相望的两个大国都是不利的。

2.经济发展是国家利益的核心要素狭隘的民族主义无论产生于何种土壤,对于一个国家来说,带来的影响都是巨大的。这是一种自身民族感情的过度膨胀,从而变得忽视或敌视其他民族。任何有凝聚力的民族都会有民族精神,但这和狭隘的民族主义是有清楚的分野的,后者有两种倾向,要么更封闭要么更具侵略性。中国自清代中叶以来,政治越发封闭,逐渐脱离了世界发展的主流社会,变得越来越落后。而落后是要被人欺侮的,政治经济上的弱势和高傲的民族精神,反而导致国家更加封闭。而二战时的纳粹德国,在民族复仇的鼓动下,迅速武装起来,高举种族主义旗帜四处扩张侵略,给世界造成重大创伤,是另一个极端的例证。狭隘的民族主义让我们无法保持正常的心态和眼光对待我们生存的这个世界,从而偏离了发展的方向。

民族主义首先关注的是代表着民族的国家的切身利益,在我们这样的社会主义国家可以称之为国家利益,它包括政治,经济和安全利益。归根结底,无论是那种利益,都离不开经济的高度发展。没有强大的经济实力,国家就难有独立的政治地位,很难保证安全不被侵犯。国家间的均势是决定于国家间的经济力量的,而均势才能保证政治和安全利益得到充分保障。所以,不能不对国家的经济发展的重要性缺少清醒了解。

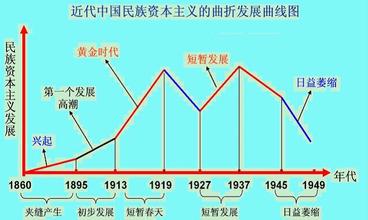

经济发展是第一位的需要,是民族国家的立足的根本。而且,这种经济发展不应该脱离正常的水平,如果速度过低,也无法提供充足的利益保障。中国一直是个大国,也曾以世界最高的经济增长速度发展,成为世界强国之一。国力在近代逐渐衰落了,发展速度持续偏低,战乱频仍,但中华大国的传统民族精神却一直很强烈,引导得当,对增强民族自豪感,增强凝聚力是有益的。在国家建设过程中,曾在很长一段时间里,存在着意识形态之争,这是一种对国家发展的干扰。除了资本主义和社会主义之争,在社会主义国家阵营内还有控制和反控制之争,这些争论,原则上属于国家的政治和安全利益之争。而解决这些利益之争的根本还在于经济的发展。当我们还没有能力独立生存时,我们需要盟友,我们放弃了一些,而争取到了发展的时间。为了抵制控制继续发展,我们也曾很大度地原谅了日本,并与日本乃至美国建立了正式的外交关系。这就是国家行为的根本逻辑,是一种清醒的理性发展道路,是为了国家利益的最大化而做出的明智选择。设想一下,如果我们采取了盲目的民族主义做法,又会是什么样的情形。如果我们当时既不肯原谅日本,又不能与美国握手言和,而同时脱离了苏联的阵营,作为一个几乎孤立的国家是无法生存和发展的,那时光*口头的爱国是不现实的。所以尽管我们与日本有着战争的血海深仇,与美国有着意识形态方面的巨大差异,尽管我们与苏联都属于社会主义国家,但国家利益决定了我们选择和日本和好,与美国建交的路。现在还有人在议论当时和日联美的政策,这是不能站在国家利益的高度,不了解当时的国际政治情势而产生的误解

3.狭隘的民族主义使国家偏离理性的发展轨道

和日联美是正确的战略,也体现了中国的大国气度,并不完全是当时局势下的无奈选择。中国经过了20多年的改革开放,重新进入国际主要国家行列,经济日益发展,国势日隆,引起了各国瞩目,必然破坏以前形成的大国间均势,对同等发展水平的国家产生威胁,在一片中国威胁论调中,很容易成为出头的椽子,成为众矢之的。这也是产生过激的民族主义情绪的一个重要原因。国人的经济实力和地位越高,就越发不能容忍别人象以前那样对我们的态度,而因为惯性的力量,其他国家可能越发警惕中国,进而联合采取限制政策。在这样的国际政治环境中,为了发展,国家提出了“和平崛起”的方针,这就要求对激进的民族主义的摈弃,要以和平的手段最大限度争取发展的空间,这也是邓小平理论的核心观点。在民间存在的仇日情绪,是可以理解的,也无可指责,但作为国策却不能站在普通人的角度来看待,需要政治家的勇气和远见卓识。

中国的发展得益于改革开放,得益于同各国的经贸往来,这已是不争的事实。中国的对外贸易依存度超过80%,在大国中是极少见的。日本是中国最大的贸易伙伴,两国都从相互经济交往中得到了很客观的利益。同时,日本也一直在向中国提供无息贷款,中国很多基础建设项目是用这些资金搞的,在国家经济发展中起到过积极作用。但是,两国在政治交往上却一直存在严重分歧,人民间也日益相互敌视,这是很不正常的,也是不利的。两国政府都对此负有责任,两国人民没有清楚地了解相互之间的合作真相,而是误解很深。如果象中国民间的一些团体发出的“全面抵制日货”那样,中日两国的经济都将受到极大的损害,是损人不利己的选择。从另一方面看,中国的改革开放造就了极高的增长速度,而日本增长速度是很低的,如果我们能争取到较长的时间以较高的速度发展,假以时日,是完全可以超过日本的;反之而行,损失更大的一定是中国,拖慢的是中国赶超日本的速度。这就是说狭隘的民族主义反而会帮中国的倒忙。中国古代有很多好的例子,比如卧薪尝胆,勾践为了复仇,亲自做人质,忍受了各种屈辱,最后一举推翻了吴政权,作为个人尚能有如此心胸,而作为国家,为什么不能做到呢?为什么不肯做呢?宣传媒体对此难辞其咎。在中国这样一个社会中,民众的意识很大程度地依附于宣传的引导,我们注意到,在这些仇外言论中,社会中受教育程度较高的群体多发出了比较客观和理性的声音,而未经历很多的年轻人和受教育程度较低的人却表现得非常激进和冲动。而中国人口中很大比例是这样的人。我们不能不对此抱有足够的警醒了。

爱国主义也好,民族主义也罢,最终目的是国家富强,民族长盛不衰,这就是发展的目标。全面促进经济健康快速发展是国家利益的最根本保障,国家利益至上,国家行为的出发点就是使国家利益最大化,为此必须争取良好的适合经济健康快速发展的国际环境,在全球化程度越来越高的今天,各国间关系日渐不可分,以仇外排外为特征的狭隘的民族主义势必割裂这种联系,造成孤立和敌视,影响正常的经济往来,其最终结果可能造成多方不利的局面。对各国都是如此,只是每个国家损失的情况有大有小。从这个角度来看,狭隘的民族主义思潮和行动降低了全球的福利,从一国来看,拉大了与其他国家的差距,脱离了理性的发展道路。我们不必希求于世界永远的和睦共处,但我们需要顾及自身的长远发展和民族的整体利益,我们需要民族精神的感召,但却不能过激到使自己深陷重围,无法发展的轨道上去。

[1] 本文中民族是指包括汉回苗藏满蒙等56个民族联合的中华民族,民族主义不是汉族对其他少数民族而言的狭义概念。梁启超说:“吾中国民族者,常于小民族主义之外,更提倡大民族主义。小民族主义者何?汉民族对于国内他族是也。大民族主义者何?合本部属部之诸族对于国外诸族是也。”(梁启超《饮冰室合集·文集》之十三)。

[2] 胡适说:“民族主义有三个方面,最浅的是排外;其次是拥护本国固有的文化;最高又最艰难的是努力建设一个民族的国家。因为最后一步是艰难的,所以一切民族主义运动往往最容易先走上前面的两步。”(胡适:《个人自由与社会进步--再谈五四》,载《独立评论》1935年5月12日150号,转引自朱学勤“从明儒困境看文化民族主义的内在矛盾”,书屋,2004年2月)。伊保云认为,取消封建主义的地方自治,或赶走了帝国主义,并不等于民族国家的成立,民族国家的概念,还“包括经济发展和政治民主化的建设等。事实上,许多国家只完成众多任务中的一件最简单的:即建立一个中央集权政府。”(尹保云《论民族主义的发展》,《战略与管理》1996年第1期)。民族主义中的政治民主化问题不是本文要讨论的重点。

爱华网

爱华网