泡沫破裂还是价值低估?

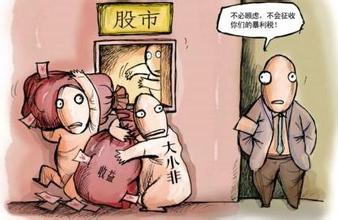

《21世纪》:股市今年一路持续走低,现在已经在2300点徘徊,A股市场中的很多股票的市盈率已经比当年998点时还要低。今天的A股是泡沫破裂,还是被严重低估?当前的股市在多大程度上反映了基本面的变化? 陶冬:目前,中国股市同时面临着两个寒流:一是周期性的寒流,一是结构性的寒流。 周期性寒流表现为经济增长迅速失速,企业成本大幅上升。周期性因素不仅影响企业盈利的增长,同时也降低了投资者对企业盈利状况的能见度和可预测性。当年 998点时,经济和盈利前景是向上的,如今是向下的。在这种情况下,今年年初的高估值就很难继续为资本所接受。 结构性寒流主要体现为“大小非”解禁所带来的股市供求关系失衡,大小非解禁在相当一段时间内还会继续困扰着市场。在“大小非”问题解决之前,哪怕周期性因素改观,股市出现反弹,这种反弹也很难长期持续下去。 刘纪鹏:A股现在的市值当然是被严重低估的,这对于中国股市是危害极大的事情。中国的宏观经济堪称国际经济沙漠中的一片绿洲,而中国的微观经济——上市公司的业绩也始终在蓬勃向上,但是,中国的股市却没有像中国经济的基本面那样,成为国际股市沙漠中的一片绿洲,而是成为国际股市沙漠中的重灾户,这是很不正常的现象。股市下跌的不正常,很大程度上是人为因素造成的,其中就包括我们一直不敢正视的股改以后一系列监管政策的失误。 这种状况对中国股市的危害是极大的。国际经济衰退,给中国这个正处于转型期的国家提供了从制造业向金融业转型的千载难逢的历史机遇,我们应当抓紧时间转型。而在这个时期,资本市场是最主要的战场,中国在未来的10年当中,能否抓住这次历史机遇,从低端制造业的发展模式向着以服务业和金融业为主的发展模式转变,取决于我们的资本市场能否一枝独秀——就像中国经济在国际经济中的表现那样。中国的股市和股民对于中国经济健康平稳发展是做出了巨大贡献的,例如,在抗震救灾中,他们没有因为灾害而进行恐慌性抛售,而是始终坚守着资本市场这一块重要的阵地,我觉得中国的股民是一个最可爱的投资人群。我们并不需要政府救市的政策使股市恢复理性、重新振作,既不用建立所谓的平准基金,也不用再次降低印花税,而只需要监管部门转变思想观念。

我们不要认为股市越跌就越没有风险。有相当一部分人认为,这场罕见的股市暴跌是正常的,他们认为股市愈高,泡沫愈大,奥运期间风险也就愈大,对平安奥运来说,股市跌下来要比涨上去心里更踏实。同样,对于大小非问题,他们也认为,股市愈跌,大小非的持有人就愈不会卖,压力就愈小,我认为这样的监管思维需要改正。

《21世纪》:股市持续低迷,是否因为信心出现了问题?哪些因素影响了人们对股市的信心?政府频吹“救市”舆论的暖风,却鲜有实质性利好政策出台,是因为A股的调整没有到位,还是很难拿出具体政策来挽救现阶段的市场信心?

陶冬:股市危机是估值回归理性、经济出现调整和信心不足三方面因素共同作用的结果。人们对于中国经济维持8%、9%增长率的信心非常高。但是否能够维持这么高的增长率,其实还是一个问号。更重要的是,靠基础建设投资拉动8%-9%的经济增长,并不能使企业的盈利维持在目前分析员们所估计的水平。

至于救市,中国根本就没有出现救市方案,只有零零星星的救市言论,这个背后有对于热钱趁机套利的担心,也有对于中国出现越南式资产泡沫的担心。没有实质的政策,坚定信心也就无从谈起。

解禁之困与热钱之忧

《21世纪》:有观点认为,大小非解禁问题上的政策盘旋给市场造成了很大的不确定预期,是市场信心不足的要害。大小非对股市的抽血效应到底有多强?如何有效解决这一股改遗留问题?

陶冬:大小非解禁是资本市场中最大的不确定性,也是阻碍A股出现可持续反弹的重要因素。大小非始终是中国股市的一个遗留问题。股改为大小非解禁提供了一个似是而非的出口,这个出口在理论上可以允许法人股进入全流通,但是在现实中,大小非的股份数量相当于可流通股份的两倍,这么多股份释出,对于任何一个市场都可能带来灾难性的打击,这的确是悬在中国A股市场头上的一把利剑。在这个问题解决以前,估值问题和基本面因素相对而言都变得不那么重要。

刘纪鹏:大小非问题是这个时期很重要的一个矛盾,即使再锁上两三年,这个问题也总会发生,因此,我们必须转变思路。

大小非问题是中国股市特有的现象,我们今天需要采用尊重国情的方式去解决,用价格锁定取代时间锁定,从监管部门强制性的股权分置改革转变为大股东自觉自愿地把价格锁定在一个理性的价位上,我认为这个理性的价位就是5000点左右的股价。这个价格应该成为大非可流通的底价,只有当该只股票超过它在5000点的价位时,他们才能出来流通;一旦股价跌破这个价格,就自动锁定。这样,他们会努力地做出好的业绩,让股价上升到可流通底价之上。这是实现多赢的一项举措。

为了维持股改的正确性、严肃性,下一步应该让出资人出面,我们应当充分发挥国资委的作用,国资委下面有858家国有控股上市公司,而且国资委已经自觉自愿地做出这样的姿态。国资委不应当忘了股市的养育之恩,没有股市的重整旗鼓,再融资、再发展、想要保持住2007年的势头都会非常困难。只有股市重整旗鼓,他们才有可能实现进一步的整体上市、资产重组和多赢。这也是我在2004年股改时提出的思路。

对于非国有的上市公司,证券业协会也应当向它们的大股东阐述这样的道理,让大股东自愿地把价格锁定在5000点时的价位上,只有在其之上,才能够流通,股价一跌下来就自动锁定,用价格锁定,取代“锁一爬二”这样的时间锁定。这才是一个有效的办法。

另外,中国证监会可在这个过程中积极拜访国资委,积极发挥证券业协会的作用,召开上市公司大股东的座谈会,对那些积极配合、设定可流通底价、把价格锁定的上市公司给予优先再融资的绿色通道,通过倡导而非强迫让股价稳定在4000-5000点的水平,低于这个点位的可流通底价,就不抛,高于这个价位才能卖,而且要公示,受交易所的监督。

只要做到这几点,再加上其它一系列的配套措施,中国的股市就有希望。

《21世纪》:有学者提出动用外汇储备来解决大小非问题,您如何看待这种观点?

刘纪鹏:杀鸡焉用牛刀,用外汇储备来解决大小非问题的办法太复杂了。外汇储备应该用来支持我们的央企国际化,走出去。

可以欢迎国际一流的大公司——例如微软、汇丰等——来中国上市、再融资,融得的人民币兑换成外币,花在境外项目上,以此解决中国外汇储备过高的深层次矛盾。

《21世纪》:受次贷危机的影响,全球股市低迷,但A股却是真正的跳水冠军,如何评估国际市场行情对于中国股市的影响?在现在的点位上,热钱大举撤离和抄底的可能性有多大?在资本市场的开放和国际热钱的风险之间,我们应该如何权衡?

刘纪鹏:热钱问题不需要太过担忧。我们现在的首要问题是把中国的资本市场做大做强,抓住美国衰退、中国资本市场成为国际经济主战场这个历史性的机遇。在这个期间,对于热钱是宜疏不宜堵,利用美国的衰退干点事,利用热钱为中国的资本市场和经济发展做点贡献。资本市场的融资是投资者风险自负的,那就不需要太过担心热钱的危害。再说,什么叫热钱我们都还判断不清楚。

现在我们有这么多的项目,有几百家的上市公司,有京沪高速这样大的项目,航空电力、石油、煤炭、电网都在等待着上市,难道还怕股市上涨吗?难道还怕这几个热钱吗?中国不同于日本,中国内地更不是香港、新加坡、泰国,中国有的是好项目,不怕热钱。所以,我们现在担心的不是股市的上涨,而是股市进一步下跌对中国造成的危害,这就是我的基本判断。

陶冬:国际行情的确对中国股市有影响。在过去一年中,中国的股市对于国际行情越来越敏感,双边互动也越来越频繁。政府的确担心热钱撤出可能对于股市以及金融体系造成冲击。在这个问题上,政府的对应政策是不托市,不给热钱赚钱的机会。换句话说,采取了“不吃饭饿死蛔虫”的策略。这种策略是对于中国股市的打击更大,还是对于热钱的打击更大,见智见仁。

《21世纪》:从股指期货到平准基金,推行起来似乎都很艰难,中国股市是否缺乏有效的做空机制?

刘纪鹏:很多人认为,现在是建立做空机制的最佳时机,既然做空机制是解决股市低迷的好办法,那为什么到现在还不推出来?我不这么认为,我认为从某种意义上来说,那可能是饮鸩止渴。决定中国股市命运的关键在于监管部门的指导思想、认识论和方法论的转变,因为中国的宏观和微观经济基本面都还好,方法论对了头,股市就能够恢复理性。一旦我们失去了这样良好的宏观经济和微观经济面,就算方法论和认识论对头了,到那时也为时已晚了。

基本面考察:后奥运经济

《21世纪》:成本推动型通胀、融资困难对于中国经济的基本面影响如何?居民的就业、消费和投资受到了哪些影响?

陶冬:我对于中国目前的经济走势相当不看好。首先,出口下滑的情况是有目共睹的,下半年随着欧洲和日本经济进入衰退,美国经济增长乏力,再加上广东、浙江等出口省份自身的结构性问题,出口方面的前景不容乐观。其次,更让我吃惊的是国内大宗消费品消费的急降。从过去几个月的数据我们可以看到,汽车、手机的销售、航空飞行旅客数量,等等,都有明显的下滑。消费情绪下降,在某种程度上和股市、房市的长期低迷有关,负财富效应开始发酵。再看投资方面,政府的基础设施投资相当旺盛,但是房地产投资和工业投资增长速度都在放缓。目前中国已经出现了三驾增长马车同时放缓的情况。我个人估计,如果有月度GDP统计的话,今年8月份的GDP增长率不会超过6%-7%。当然这中间有奥运因素造成的影响,比如北京、天津等城市部分生产暂停,消费者愿意坐在电视机前看奥运会,旅游、买房等消费领域变得比较低迷。这些因素会随着奥运会的结束而消失。但是,目前的宏观经济失速要远远超过奥运因素所带来的一次性放慢。瑞士信贷刚完成的企业调查显示,60%的受访者认为目前的经济明显失速,其中汽车业、房地产业和电讯业受访者的答案尤其悲观。珠三角、长三角的经济下滑非常明显,这些与奥运并无关系。更令人担心的是,有接近一半的受访者认为,对于经济什么时候可以好转,能见度不高。商界对于经济前景所感受到的不确定性,是历年来非常罕见的。尽管目前奥运因素消失,但是经济增长反弹乏力。

刘纪鹏:通胀是这个时期必然要经历的事情,造成这个时期通货膨胀的主要原因是金融结构性问题。大家看石油价格的上涨,既有供需矛盾,也有投机问题,但主要还是后者。所以,在通货膨胀当中,金融结构性因素也是主要的,输入型和成本型推动是次要因素。中国的通货膨胀只要低于GDP增长的水平,就都是合理的。现在不要把通货膨胀看得那么可怕,农产品价格上涨,在经济结构调整当中是利大于弊的。

我们可以利用通胀做点事,第一,通货膨胀可以让富人手里的钱贬值,缩小贫富差距。第二,通货膨胀可以理顺农产品和电力、石油的基础价格。第三,促使国家的低保制度尽快完善。

建国以来,我们财政从来没有这么宽裕过,5.1万亿的财政收入,一年增长1.3万亿,超预算增长就有7000多亿,光是去年的印花税一项就有2000多亿。假设3亿个困难家庭当中,有1亿个家庭吃不上猪肉,我们一个家庭给2000块钱的补贴也不过是2000亿,只不过是花了去年的印花税,倘若能在这个过程当中建立起中国的社保制度,那是很有意义的事情。因此我们需要学会利用股市的上涨和股市泡沫、利用通货膨胀、利用美国的衰退干点事,这就是我认为奥运之后我们的监管部门应抓紧在认识论上和方法论上解决的几个基本问题。

《21世纪》:日前,以放松中小企业贷款规模和扩张性财政政策为信号,保经济增长成为调控工作的重要目标。下半年,宏观经济政策是否会给增长创造更宽松的条件?如果出现“后奥运景气”,对于股市的作用何时会显现?

陶冬:如果我的判断正确,即奥运期间中国经济的月度GDP增长在6%-7%,撇开奥运因素,GDP经济增长可能在8%-9%,那么宏观经济政策放松不可避免。这一轮的经济增速放缓,政府没有可能看不到,由此可能带来的就业问题和社会冲击,也是显而易见的。货币政策上,不仅会有放松中小企业贷款规模的政策,整个的贷款规模都有可能扩大。中国的准备金率有可能会降低,利率已经见顶,人民币可能出现一段持续的小幅贬值。同时在财政政策上,减税和增大基建力度的可能性很大。

目前中国经济的宏观形势,是出口、消费、投资三大引擎同时失速,如果9月份住房销售没有出现明显反弹的话,房价也会出现一轮下跌。所以,目前的宏观经济形势不容乐观。我们相信政府会采取一些措施,保住经济增长。但是靠基础建设投入所拉动的增长,所能带来的盈利效果,一定不同于在消费主导或者出口主导经济下的盈利增长。

对“救市”的再思考

《21世纪》:政府对于股市的责任是什么?在当前的形势下,如何推进资本市场的市场化改革?

陶冬:我是一个自由市场论者,认为最好的股市是不受政策干预的资本平台,但是这种完全的自由主义原则可能只有在想象中和书本上才存在。资产价格的急速调整必然带来社会和政治后果,这是政治家关心的问题,在中国如此,在美国、欧洲和世界其它地方也是如此。政府干预股市在世界许多地方都存在,只是手法上有所不同。对于我来讲,最重要的不是政府通过利好消息推升股市指数,而是政府推进资本市场的改革,妥善地解决大小非问题。在结构性问题得以解决的情况下,尽量让市场做出自己的判断。

刘纪鹏:中国的金融问题是关键,应当建立金融首长负责制。一切经济现象当中,股市、金融问题都是关键,通货膨胀也是以金融问题的形式出现的。中国必须要明确谁在对金融负责任,我希望能够建立金融首长负责制,成立“中国资本与货币政策统一协调委员会”,能有一个统一的声音。改革需要强有力的力量,不能什么都等,更不能各个部门各自为政,都从自己的部门利益出发来讲自己的话,财政部有必要也可以参与进来,国资委必要的时候也可以参与进来。美国的股市出现问题的时候,财政部和美联储是共同作战的。

同时,要全面推进期权制度,建立“管家”和“东家”的股价制衡机制。“管家”和“东家”这两者必须分化,利用现在这个时机全面开展期权制度、股权激励,有利于股价的稳定。

奥运之后,股市该走向何方,这是一个非常重要的命题。我们再也不应该这样不作为,任由股市自己沉沦下去,而对于导致股市今天不正常下跌的政策因素熟视无睹,甚至认为是正常的了。中国的资本市场不是救不救市的问题,而是监管部门的指导思想和观念需要转变,只要方法对头,中国股市重新回到4000点是弹指一挥间的事情。

爱华网

爱华网