近来看到被称为网络上最受欢迎的公共知识分子薛涌教授写的两篇文章--「以中国文化的失败看孔子的价值」以及「反智主义思潮的崛起」,其中对中国文化的理解十分深刻,也对管理学有一些启示。薛涌教授的三个观点十分精辟,大致可归结为:一、成功的社会治理一定是尊重草根社会的智慧,鼓励草根社会自组织以解决自己问题的。二、中国文化的失败在于皇权不断地扩张,把一套层级官僚体制一步步深入草根社会,终于扼杀了中国社会的活力与创意,知识分子在这过程中扮演了一定的角色。三、儒家学说的精髓正是在于面对着集权、专制的层级体制时,试图恢复小社群的自我组织与自治,可惜不少后世儒家学者「屈学以阿世」,所以越走越远离理想了。

中国社会的活力正是来自于民间自组织,从地方的宗族自治,到经济上的家族企业、商业网络以及商会、商帮,都是明证,中国人散到海外,也往往能在经济领域上有很高的成就,就是建基在亲人、朋友与乡亲自组织起来的经济组织上。知识分子也深深懂得这个道理,所以主张中庸之道,强调君王善政要「不大声以色」,甚至要「无声无臭」。这样无为而治的主张限制着皇权的扩张,让人民自我组织,自我成长,自我协调,各安其位,生生不息,并相信这些自组织会协调出社会秩序。

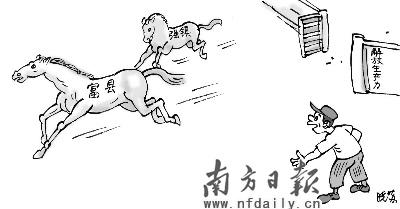

可惜中国社会的这个特质在今天管理学界内却不太受到重视,长期以来我就深感我们的主流管理思潮总是一面倒地强调层级制管理,好象只要建立了规章、流程与命令系统,再天天要属下填报表,作检查,就可以作好管理。但常常这样的管理手段得到的却是「上有政策,下有对策」或是潜规则盛行。事与愿违地,底层却出现了承包制度,挂靠现象以及网络式的组织结构,这些现象不正好说明了中国人强大的自组织能力,展现出无穷的活力与创意,层级体制再怎幺压也压不住。其实,对中国人最强的激励措施就是让他(她)有自组织的机会,可以激发其最大的活力。

管理学者不思如何设计合适的制度与自组织共存,以一方面激发中国人的活力与创意,另一方面又使之不致于越轨。相反地,我们的管理者总是害怕「一放就乱」,总想「一乱就收」,宁可要一个死气沉沉的层级体制,也巴不得把所有自组织扼杀掉。结果不是底层偷偷摸摸地搞承包、搞挂靠,以致于更不好监管,就是自组织的动能无处发泄,搞派系、搞抱团,搞得组织内一团大乱。

但是想让底层自组织而不会「一放就乱」却很不容易,一方面要有很好的制度建设,一方面要有很好的文化建设。比如欧莱雅公司就是一个鼓励员工内部创业的企业,但它却有整套征才的标准与流程,先懂得「看人」,然后施以「教化」,建立培训中心,建立导师制,并为员工提供个人化生涯规画,才会「放权」任其自组织。在企业文化建设上,则要作好关系管理,教育员工一套自我组织的方式,懂得协商寻求共识,能自己协调出秩序,否则自组织之内就可能乱成一团,再不然,几个自组织之间也会相互侵权,相互抢市场,为维护自已团体的利益而伤害其它团体。

中国文化的理想正是费孝通提出的「礼治秩序」的概念,教化的权力是最核心的权力,乡土社会有事情开祠堂,平常没事就要讲学说理,形成一个行为规范。教化首先要说出一套道理为受教者所接受,「理」的背后有一套共同的价值观念与行为规范,这就是礼的意涵。对于中国企业的公司治理来说,就是要有自己的一套「企业文化」,大家以「礼」相待,才能和谐相处。「礼乐教化」就好象会议进行时需要的议事规则,使议事井井有序,最后达成共议,中国传统知识分子要教化的正是这种「议事规则」,而不是越俎代庖,为会议作出结论。当然,我们也不乏喜欢为草根社会越俎代庖作结论的知识分子,所以被薛教授认为知识精英凌驾在百姓之上。

然而底层自组织绝对不是「反智」的,正是需要足够的智识才能使得草根群众自我组织,协商出秩序,这不是人天生就会的,恰恰需要良好的教化才能取得自组织的能力,我们要鼓励的正是这种草根的“智”,而不是“反智主义”。刚好相反,历史学者余英时指出,正是皇权最喜欢反智主义,最希望看到底层没有智慧,只会盲动,这样才会「一放就乱」,正好找到「一乱就收」的理由。所以懂得运用中国人丰沛的自组织动能的领导,要建立良好的制度与组织文化,「教化」员工如何自组织的智慧。

爱华网

爱华网