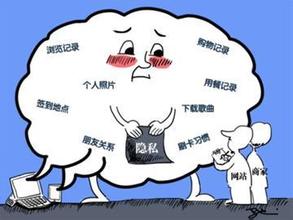

那么为什么Cookie频频引发争议?一方面,不排除人们的“ 隐私恐慌”拿Cookie做了投射对象,另一方面,Cookie在实际操作上的一些漏洞导致隐 私争议。 其中一个争议论点,就在于用户对信息的控制权。在长期的拉锯战中,人们已经成功地让Cookie种植方遵守一个原则,即如果人们不情愿,可以取消掉Cookie的追踪,这在很大程度上保证了用户权益。 “之所以Cookie引发争议,我认为是由于操作过程中第一方Cookie和第三方Cookie的混淆”,媒介购买公司浩腾媒体OMD数据分析总监贾雯告诉记者。第一方Cookie是和用户签协议的网站方自己种植的Cookie,用来记录用户账号、密码等,第三方Cookie则是第三方监测公司通过和网站再次协议来种植的Cookie。 由于第三方Cookie未曾获得用户的直接授权,在环节上这是一个漏洞,所以现在浏览器都提供了Cookie追踪选项,用户可以直接勾选是否接受追踪来换取这些追踪带来的精准服务。 “一些第三方Cookie按照第一方Cookie直接种在硬盘中,使得用户没有主动选择的权利,这需要审查制度的严密和完善。” 同时,控制权不仅体现在自主决定信息是否被记录,还包含对信息如何被使用和分享有自主权,在拥有数据的平台商和第三方数据公司,是否可以将这些数据给到广告主。 时趣科技首席科学家王绪刚告诉记者,在数据使用上,有一个“不主动打扰原则”,即只有当用户表达了兴趣和意愿时,才利用数据对用户投放广告,这在一定程度上,将用户数据的使用控制在用户表达了兴趣和需要的场合。 以Facebook为例,在和商家合作投放广告时,只有当从Facebook上的用户流量点击了商家网站,进入商家页面后,Facebook才给商家这个流量的数据挖掘结果——“点击进入”被认为是用户表达了兴趣的“授权”动作。其他如搜索展示广告,也是在用户做了搜索动作后,才会向用户投放相关兴趣的广告。 这用另一个概念表述的话,就是广告界中追求的目标“精准”,“如果现实中‘不主动打扰’未能实施的话,常常是由于算法不好或者数据不全,比如我看了尿不湿产品,其实我下完单了,但是它还是在给我推送广告,或者我在搜索房子,但是它给我推荐装修公司,数据挖掘能力的实际欠缺,导致了信息的主动打扰。”王绪刚表示。

因此,单独的Cookie数据在操作规范、精确度有保证的情况下,在营销圈的话语体系中,其对隐私的侵犯问题可以免于责难。然而,随着大数据时代数据丰富性和多元性的提升,Cookie面临一个新的热点话题:数据打通。

爱华网

爱华网