[摘要] 可持续发展模式探索的过程,实际上主要是实现可持续发展技术路线和经济模式探索的过程。现有的可持续发展理论与实践模式更大程度上符合发达国家和地区的需要,而不利于发展中国家的发展和崛起。可持续发展理论与实践需要范式的转换和理论的创新,才能具有普遍性的科学和实践价值。人类技术与经济发展范式可区分为三种类型,即:传统经济模式、生产过程末端治理模式和循环经济模式。只有循环经济模式从转变人类生产、生活方式和价值观念入手,从根本上消除经济与社会发展对资源的压力与对环境的破坏。所以,循环经济是建立在人与人、人与自然之间和谐共生、持续发展基础上的环境友好型可持续的理想经济模式。

[关键词] 循环经济;可持续发展;理想;经济模式

上世纪70~90年代,世界自然基金会(WWF)与联合国等国际组织的一系列报告和活动,对推动可持续发展思想的形成和发展发挥了至关重要的作用。而包括Lester·Brown(《建立可持续发展的社会》,1981)在内众多学者的积极参与和推动也功不可没。在过去的几十年里,可持续发展无论是作为一种思潮,还是具体实践,都对世界经济与社会的发展产生了广泛而深远的影响。但是作为一种新的发展模式,如果没有可供付诸实施的技术路线和可替代的经济模式,可持续发展只能作为美好的愿望。可持续发展模式探索的过程,很大程度上是实现可持续发展技术路线和经济模式探索的过程。

一、缺乏普遍科学与实践价值的可持续发展理论

发达国家可持续发展理论与实践是分阶段逐步发展的,而且相当程度上是依赖自身的资本、科技和人力资源优势,通过污染转移和全球资源竞争实现的。世界自然基金会(WWF)与联合国环境规划署(UNEP)共同发布的《2004年地球生态报告》显示:1991~2001年10年间,全球人均生态容量下降了12%,中低收入国家人均自然资源消耗量下降了8%。1961年高收入国家人均自然资源消耗量约为中低收入国家的4倍。而且从那时起,发达国家人均自然资源消耗量呈迅速增长的趋势,2001年以前的10年里又增长了8%。美国等发达国家人均生态足迹远高于全球人均生态容量(美国:9.5hm2 vs. 1.8 hm2)。[1]这些数据均表明,发达国家和地区的繁荣与稳定客观上需要输入大量的外来资源。所以,这种稳定和繁荣本身并非真正意义上的可持续发展,而是以牺牲其他地区的可持续发展为代价。

与此相对应,现有的可持续发展理论同样也不是真正意义上的可持续发展理论。作者认为从系统的角度,在现有发展模式下,每一个局部(国家、地区、行业等)都在有意无意地以损害其他局部利益为前提谋求自身的可持续发展。所有局部追求可持续发展结果的加和必然是整体的不可持续发展。这种按行业(工业、农业、服务业等)、分领域(经济、社会、文化、科技、教育等)条块分割式的各行其是,使可持续发展的理论与实践一直以被肢解的形式存在,严重制约了可持续发展理论的发展及其对新兴工业化国家可持续发展实践的指导作用。它更大程度上符合发达国家和地区的需要,而不利于发展中国家的发展和崛起。可持续发展理论与实践需要范式的转变(从分析到综合、从局部到整体)和理论的创新,才能具有普遍性的科学和实践价值,才能推动世界各国最终走向经济、社会与自然的整体可持续发展。[2]

二、传统经济是不可持续的经济模式

冯之浚基于人类与环境关系提出三种技术与经济发展范式。即:传统经济模式、“生产过程末端治理”模式和循环经济模式。冯之浚所说的传统经济模式,是指以“资源—产品—污染排放”为特征的单向线性经济模式。[3]当人类的经济活动限制在自然资源的最大可持续产出和环境自净化容量范围内时,传统经济可以保持持续增长,而不会对自然系统的平衡产生破坏性影响,这是传统经济 “无限增长”理论适用的范畴。

Daly认为,地球是一个典型的资源和空间有限的系统,自然资源的最大可持续产出和环境的自净化容量,客观上构成了传统经济发展的生态边界。[4]随着工业的发展,人口、经济与社会规模的快速膨胀,资源需求与污染排放迅速增长,当它们超出自然资源的最大可持续产出和环境的自净化容量时,传统经济的继续增长就会导致资源日益减少,甚至最终枯竭,生态环境破坏和退化以及环境污染等日益严重的后果。传统工业经济过分强调增长,而不顾及生态成本与环境危害,进而动摇了人类经济与社会发展的自然基础。从本质上讲,传统工业经济违背了物质循环、再生利用的自然法则,使有限的资源、环境变得更加有限,具有明显的反环境性质,是一种不可持续发展的经济模式。[5]

三、“生产过程末端治理”经济模式本质上属于传统经济模式的范畴

“生产过程末端治理”经济模式,是上世纪50、60年代开始在西方国家率先发展起来的经济模式。它开始关注环境污染和破坏问题,但是这种经济模式并没有从根本上改变传统经济“高开采、高消耗、高污染、低效益”的性质,而只是通过环境处理技术对生产过程末端产生的废弃物进行处理,以减轻经济活动对环境造成的危害。末端治理不仅技术难度大,而且成本高。例如,一座20万千瓦的燃煤电厂,每关停1天的脱硫除尘设备,就可以节约大约20万元;莲花味精厂每关停一天污水处理设备,大约可节约成本10万元。“末端治理”所需的大量环保投入抵消了经济发展所创造的福利。所以,以“末端治理”为特征的经济模式既达不到预期的经济效益、社会效益,同样也遏制不了生态环境恶化的趋势。也就是说,“末端治理”经济模式,从本质上仍然属于传统经济模式的范畴。

现阶段,绝大部分国家和地区仍然属于“末端治理”的经济模式。其理论依据,前期主要是庇古(Pigou)的“外部效应内部化”理论;后期主要是“科斯定理”,强调通过明晰产权,来解决环境污染问题,并预期可达到帕累托最优。再后来兴起的“环境库兹涅茨曲线”理论,认为环境污染与人均国民收入之间存在着倒“U”字型关系,随着人均GDP提高,环境问题就会迎刃而解;等等。这些理论为“污染者付费原则”的确定提供了依据,也为发达国家遏止环境污染的迅速扩展发挥了重要作用。[3]但是在这种模式支配下的经济发展,并不能从根本上遏止环境恶化、资源枯竭的总体趋势。

四、传统经济发展的极限正在向人类步步逼近

1972年,罗马俱乐部发表了震惊世界的研究报告《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》。该书指出:“如果世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗仍然按照现在的趋势继续下去,这个行星上增长的极限将在今后100年中发生。最可能的结果将是人口和工业生产力双方有相当突然的和不可控制的衰退。”[6]

《增长的极限》的出版引起了强烈的震撼,促使全世界对传统工业增长方式进行深入反思,各国环保政策更加有力、技术不断改进,人们的环保意识也在不断加强。然而,时隔30多年后的今天,从全球范围来看,人口的增长、资源的耗竭、环境的污染和破坏不但没有得到缓解,反而越演越烈。世界自然基金会和联合国环境规划署联合发表的《2000年地球生态报告》显示,如果人类继续按照目前的速度消耗地球资源,那么地球上所有的自然资源将于2075年前耗尽。[7]

传统经济发展的极限正在向人类步步逼近。

五、可持续发展经济模式的新探索:循环经济模式

如何摆脱传统经济模式的羁绊,走向的可持续发展?

因为人们对传统经济条件下魔术般的经济增长抱有与生俱来的偏好,可持续发展理念向经济理论的渗透经历了艰难的历程。在几乎所有的经济学理论中,GNP都是唯—一个被人们期待能够永远增长的经济变量。也就是说,各种经济理论毫无顾忌地把经济发展的生态边界抛到九霄云外,天真地期望着经济在保持持续增长的同时,永远不会达到边际成本大于边际收益的经济极限。

Daly认为,宏观经济本身是一个更大的、有限的、非增长的生态系统的子系统。宏观经济本身具有最佳规模。Daly提出“稳态经济”模式,倡导实现从增长(数量扩展)向发展(质量改进)的转型。[4]《增长的极限》提出“零增长理论”,建议通过零增长实现全球平衡。[6]梁言顺提出“低代价经济增长论”,强调转变经济与社会发展模式,降低经济与社会运行的成本,实现低代价、高效益和可持续的发展。[8]Lester·Brown则强调生态学家与经济学家应积极合作,推动传统经济向生态经济的革命性转变,进而实现人类的可持续发展。[9]

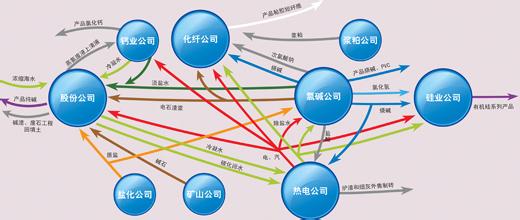

循环经济模式是人类在探索和实践可持续发展过程中,逐渐形成的一种全新的经济发展模式,它本质上是一种生态经济。循环经济思想起源于20世纪60年代美国经济学家Boulding提出的 “宇宙飞船理论”。20世纪90年代以来,特别是环境革命与可持续发展战略成为世界潮流的近几年,在资源循环利用思想替代“末端治理”成为国家环境与发展政策主流思想的条件下,逐渐形成了以3R(Reduce, Reuse and Recycle)为基本原则,以资源循环利用和污染排放最小化为主线,与清洁生产、可持续消费等融为一体的循环经济战略。[10]循环经济重在从转变人类生产、生活方式和价值观念

入手,从根本上消除经济与社会发展对资源的压力与对环境的破坏,进而实现人类社会—经济—自然复合生态系统的整体可持续发展。所以,循环经济是建立在人与人、人与自然之间和谐共生、持续发展基础上的环境友好型经济可持续的发展模式。[11]

1990年代以来,日本、德国、丹麦等发达国家把发展循环经济、建立循环社会作为实施可持续发展战略的重要途径率先实践,其他国家纷纷开展研究与实践。循环经济作为实现整体可持续发展理想的技术范式和经济模式,逐渐得到学界、政界、产业界的广泛认同。

六、可持续发展的中国实践推动循环经济理论与实践创新

包括我国在内的新兴工业化国家,在经历了“压缩型工业化”过程之后,面临着不同于发达国家的发展背景。一方面我们缺乏发达国家发展同期所具备的殖民地和全球生态资源背景,也缺乏发达国家现实的资本、科技和人力资源优势。另一方面新兴工业化国家出现了与快速工业化相伴生的复合型、多样性的环境问题和社会问题,我们同样没有可供转嫁污染的更大的空间和回避社会问题的余地。新兴工业化国家只有同步解决生态退化、环境污染以及复杂的经济与社会等复合问题,才能真正走上可持续发展之路。新兴工业化国家实施可持续发展战略面临理论和现实层面的双重制约。可持续发展需要理论创新,可持续发展的范式必须从分割走向综合,从局部走向整体,才能适应新兴工业化国家以及全球整体可持续发展实践的需要。所以,整体可持续发展理论与实践创新,不仅对中国,而且对其他发展中国家和新兴工业化国家都具有迫切性和普遍意义。

1998年循环经济理念由同济大学的诸大建教授引入中国。仅仅几年的时间,循环经济理念就在中国产生了广泛的影响。中共十六届三中全会完整地提出科学发展观。无论是强调以人为本,还是强调发展的全面性、协调性和可持续性,科学发展观都区别于已有的可持续发展理论。科学发展观的核心是整体水平的可持续发展,这意味着我国经济与社会发展的范式正在经历着从还原到整体的深刻变革。

中共十六届四中全会提出:大力发展循环经济,建设节约型社会。2004年9月,国家发改委在全国循环经济工作会议上要求,要以循环经济理念指导“十一五”规划的制定。2004、2005年,国家环保总局把大力发展循环经济列为年度工作要点,并明确国家级生态示范区建设要以循环经济理念为指导。在中国,发展循环经济已经成为贯彻和落实科学发展观,全面建设小康社会、实现整体可持续发展的重大战略决策。

但,2004年12月国家环保总局副局长王玉庆在环境与循环经济国际研讨会(天津)上发言,提出了中国在循环经济实践过程中遇到的和全面推进循环经济过程中需要解决的五方面的主要问题:一、循环经济的基础理论。如循环经济与可持续发展理论、生态经济理论、生态工业理论,特别是主流经济学理论之间的区别与联系?二是循环经济在国家经济、社会发展中的战略地位?循环经济与环境保护,生态建设的关系?三、循环经济的运行机制和实践模式。四、发展循环经济的制度环境与政策体系。五、循环经济的技术支撑等。[12]

诸大建教授(2004)在循环经济理论与实践研究过程中,也认识到发展循环经济不仅仅是废弃物回收利用的问题,而是需要从认识、政策、技术等方面深化循环经济的理论与实践,开拓性地进行理论创新、政策创新和技术创新。[13]所以,发展循环经济,实现经济、社会的可持续发展,不是单纯的循环经济问题,而是超越循环经济的整体可持续发展问题。

通常把经济发展、社会进步和环境保护视为可持续发展的三大支柱。作者提出整体可持续发展理论,该理论认为:通过生态建设和环境保护培育自然生产力,可以有效提高生态环境对经济与社会发展的支撑能力,降低经济与社会发展的成本,这是循环经济发展的生态、环境与资源基础。循环经济则从转变人类生产、生活范式和价值观念入手,通过资源循环、高效利用和可持续消费降低经济与社会发展对资源的需求和对环境的破坏,促使经济系统与社会系统和谐地融入自然生态系统。

发展循环经济不仅意味着经济形态的转变,更意味着一场深刻的经济、社会和文化变革。它要求人类生产、生活、组织方式和价值观念发生根本转变,并将对政治、经济、文化、社会产生革命性影响。从传统经济向整体可持续发展经济转变的实质是技术、经济、文化模式的跃迁与进化。与生物进化不同,人类经济、社会系统的进化同时受自然条件(自然选择)和社会因素的双重选择。因此,实现经济整体可持续发展是一个复杂的科学、技术、经济、文化、教育、社会与自然复合问题。我们必须从文化进化和系统发展的视角,从技术转型、制度创新、文化变革等多个等层面深入研究,才能真正揭示整体可持续发展条件下发展循环经济的客观规律,也才能更好地指导和推动循环经济实践的健康发展。

整体可持续发展理论大体包括生态建设、环境保护、循环经济、社会和谐与文明进步等方面的内容,而循环经济是实现整体可持续发展的理想经济与技术模式。整体可持续发展理论扩展了循环经济的理论视野,把循环经济放到一个更加广阔的经济、社会、自然、文化协同进化的系统中考察,更有利于认清循环经济的发展条件、制约因素和运行规律,进而为采取切实可行的措施推动循环经济的健康发展,以及经济、社会、自然与文化的整体可持续发展创造条件。

[参 考 文 献]

[1] 腾月。2004生态报告:地球得病都是人类贪婪惹的祸[EB/OL]。人民网,2004-12-27。

[2] 张录强。科学与社会发展范式的革命[J]。经济与管理,2005(2):16~18。

[3] 冯之浚。认清改革发展新形势促进人与自然和谐发展[J]。科学学研究,2004(1):1~6。

[4] [美]赫尔曼8226;E8226;戴利著,诸大建、胡圣等译。超越增长:可持续发展的经济学[M]。上海:上海译文出版社,2001,52~68。

[5] 张录强。循环经济的宏观路径——三循环理论[J]。经济经纬,2005(3):24~26;101。。

[6] [美]丹尼斯·米都斯等著,李宝恒译。增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告[M]。长春:吉林人民出版社,1997,17。

[7] 转自:中国科学院可持续发展战略报告研究组。2002中国可持续发展战略报告[M]。http://www.cas.ac.cn/html/Books/O61BG/c1/2002/1/5/1.5_2.htm[EB/OL],中国网,2003-3-11。

[8] 梁言顺。低代价经济增长论[M]。北京:人民出版社,2004年第2版,165~182。

[9] [美]莱斯特8226;布朗著,林自新等译。生态经济——有利于地球的经济构想[M]。北京:东方出版社,2002,2。

[10] 马凯。贯彻落实科学发展观,推进循环经济发展[N]。人民日报,2004-10-19。

[11] 张录强。循环经济与循环增长模式[J]。东岳论丛,2005(2):98~100。

[12] 王玉庆。推进循环经济实施可持续发展——在由致公党中央、国家环保总局、南开大学联合主办的“环境与循环经济国际研讨会”上的发言[EB/OL]。http://www.zhb.gov.cn/eic/649084594829656064/20041215/3810.shtml,2004-12-9。

[13] 尹继佐,诸大建主编。建设循环经济型的国际大都市。上海:上海社会科学院出版社,2004,5~13。

爱华网

爱华网