生活与工作方式对写作的影响

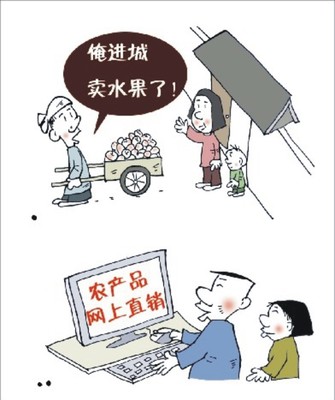

8195;8195;在这个生活节奏越来越快的时代,多数诗人应该都是忙碌的。既然写诗不能成为社会的一种谋生手段,每个人都必须首先面临同样沉重的生存问题。部分诗人,由于对诗歌过于痴迷而偏废了(或不屑于?)应该更为重要的社会生存技法,为了这个社会并不急需的“崇高的事业”而使自己的生存状况日趋艰难。不知道他们的处境什么时候能得到根本性的改变。同样令人担心的是,如果诗人们的生活重心多是停留于案前的冥思苦想,缺少了对复杂多变的社会生活的浸淫,那么,除了极个别的天才诗人可能凭阅读、领悟、冥想或听命于神灵的召唤而完成精神上的高蹈之舞外,绝大多数这种类型写作的有效性值得怀疑。最近从我们身上流过去的这些和平、稳定的十几个年份,除了“世纪末”纠缠着的某些历史使命感、时间意识和夹杂着已被证明是谣传的多种版本的预言可以挂上诗人们的超验幻想、神秘哲学之外,一些大而无当的痛苦、宿命、死亡、轮回、永恒之类的抽象主题显然不合时宜。当我看到前面有那么多伟大的哲学家沉默在书架上的时候,很难相信我们这拨人轻易能说出一些惊人的思想。当若干年以后的人们转身打量这一群跨世纪的诗人时,谁能够靠个人来自于纸上的奇思妙想或哲学深度引起他们的侧目?这可能是一个让人不安的问题。我想,我在当下真实的生命体验会比那些飘忽的抽象主题更有价值。从某种角度上说,90年代以来汉语诗歌写作的总体进程,是一个由精神世界向现实生活世界不断打开的过程。如果诗人自身基本被排除在复杂、多变的社会生活之外,他的诗歌对这个社会认知的真实性与准确度就会出现问题。或许可以说,不同的生活与工作方式很大程度上决定着诗人作品的视域、风格、气质及可能抵达的高度。由于热爱远行而选择外交工作和流亡生活的圣琼·佩斯,诗歌也一如他的生活本身,在远行、放逐的空间跳跃中延展,具有气势磅礴的史诗气度。而整个一生几乎都在图书馆度过的博尔赫斯,漫无止境的阅读就是他的生活,因此作品题材范围从古到今、从东到西几乎无所不包,他只能靠通过幻想和假设虚构的文学迷宫来理解现实世界的迷宫。从不同的方向出发,却同时触摸到了诗歌中最本质部分的两位美国诗人:庄稼汉出身的弗罗斯特诗风朴素、直接;而先后从事律师和保险职业的史蒂文斯,诗风一如他的工作本身一样复杂、艰涩、抽象。一生命运坎坷的诗人昌耀,诗歌就是他生命本能的激昂吟唱,凝重、坚硬、孤愤、苦涩中显示出雄浑、大气。每天困在斗室里以写作替代生活、对现实世界茫然无措又生性忧郁、内向的海子,最终只能在语言本身和现实世界的双重压力下留下一些忧伤、高贵、华美的歌唱和一个天才诗人早逝的背影。因此,我也看到身边一些已经日益被现实社会边缘化的诗人,正在一种发酸的自怨自艾或孤芳自赏的小文人情调中终结自己的写作生涯。

8195;8195;就我个人来说,生存问题和写作本身从两个方向带来的压力,都使我毫不犹豫地选择一种忙碌的生活,一种对社会接触面尽可能广、能让自己有所历练的生活。值得庆幸的是,在我的工作和写作之间有一种良性的互动影响。我从事的城市设计工作对人的综合知识面、严谨作风和艺术感受力同时提出了较高的要求,这样的培训对一个成熟的诗人来说仍然有效。同时,城市设计可以间接训练我写作中更为宏观的视野,对传统文脉的尊重,对某种强烈情感的控制等等。反过来,部分业主会对我的设计作品在技术严谨性的背后隐藏着的某种文化意蕴或浪漫情怀有特别的好感,这应该是一种诗性的光辉在暗处闪耀。进一步说,既然“新托马斯主义”领袖人物雅克·马利坦认为诗人的“概念—想象—语词”的一般写作过程相当于绘画中的“自然的外形-感觉-线条与色彩” 过程,那么我也可以进一步将其推及设计活动中从“对象的场域—智性创造—空间形态、色彩”的创作过程。而新批评派的鼻祖人物瑞卡慈已经帮助我将诗歌的节奏——“由失望、延缓、惊奇、背弃而且同样是由简单、干脆的满足所构成” 的涵义推及建筑及其它造型艺术。实际上,在诗篇与城市空间的节奏与韵律生成上,它们会暗暗地产生一种相互提示与修正的作用。另外还有一些引申意义上的启示:在设计活动中,设计对象的功能特征以及满足社会普遍的的世俗化、怀旧情调、消费心理等大众审美诉求始终与目前的时代进程紧密地纠结在一起。这种对使用对象消费心理的理解与尊重,值得我们这些从来不需要进行市场调查、凭主观就能生产大量自封为“心灵鸡汤”的诗人们沉思——我一直在努力使自己的作品要对“专业人士”和一般读者都能产生某种阅读快感,要忠实于自己的时代。现实中,只有少数对艺术有足够认知的业主会对设计师提出的某些前卫理念能够接受,却要邀请知名设计师主持以减少高投入的风险。这种客观上对创新的制约,积极意义上反倒有利于形成某一特定时代相对稳定的建筑风格,而不出现太多过度变形、荒诞、怪异、破碎的城市空间景观。诗歌中的创造活动由于在实施层面上相对简单,通过作者本人的思考甚至一时的冲动、顿悟或一种游戏心理就可能形成。因此我们看到太多急切、草率、可疑、动不动就要对过去进行全面颠覆的荒谬的“诗歌”招摇过市,干扰视听。这不是对创新精神的反对,而是不赞成没有深思熟虑或者超越了自己驾驭能力的哗众取宠之作。以上这些积极的效果,不排除有自己在心态上的主观调适成分。我想多数诗人都必须解决自己对待工作的心态问题。如果不是出于特别反感,一个视野开阔、敏锐的诗人却可以从毫无兴趣、甚至毫无“意义”可言的工作中找到诗性意义。另一方面值得庆幸的是,由于工作的原因,我可能较之多数同龄人有着更为丰富的生活经验。我明显地感受到它正在施惠于我去年底可以说是“重新投入”的诗歌写作中。一些在现实生活中不太经意的事情,会在写作中突然抓住我前行的笔:

8195;8195; 组织部的工作让公务员

忧心忡忡:从保险角度出发

应该将领导喜欢的人,提到

领导岗位上;群众喜欢的人,

让他继续生活于群众之中?8195;8195;8195;8195; ——《海南六日游》(节选)

8195;8195;这与其说是我对某种社会现实的诗性概括,不如说得益于一位政界朋友偶尔的调侃启示。我的诗歌在过去由于对生活无话可说而更多关注于自然事物或内心某种悠忽的情感,它们大多有着林黛玉一样的美丽、多愁善感及其类似的虚弱无力。现在,当它们醮满生活的汁液,已显出视野开阔、诗质结实的气象。因此,对待生活的态度,我不能同意里尔克给年轻诗人卡布斯的告诫:“如果日常生活过得丰富些,你就不能算是个诗人了。”而赞成托马斯·特朗斯特罗默的话:“一个人写作的一切都是积累的经验的表现”。

爱华网

爱华网