谈到对台湾文学的接触,我们这代人大抵有着相似的经历:先是在中学时代沉浸于“港台文学”,也就是武侠言情小说;然后到80年代后期被柏杨、李敖、龙应台的杂文与评论所吸引,再然后开始了解到一些台湾的“纯文学”作家,如陈映真、白先勇、余光中……而对于相当一部份读者来说,对于后者,更多的仅限于“知道”,还远远谈不了“了解”。

回想起这段文字因缘,其实跟一个人成长经历有着莫大的关系,年少之时耽于织梦,神奇的武侠与纯美的爱情自然成为不二之选;及至年青时,血气方刚,“眼里容不得半点沙子”,而柏杨李敖龙应台的文字是热讽、是棒喝,是旋风……痛快淋漓之余顿觉独会于心;而对于当时所接触到的“纯文学”作品,反而觉得有种隔膜,这种隔膜一方面来自生活经验的不同而形成的语境差异,另一方面,也有着某种审美上的距离。

这种审美上的距离,首先来自文化遭遇上的不同——自50年代以后,大陆文化思想界叠经“反右”、“文革”等一系列运动,至70年代末,传统文化资源几近枯竭。而自80年代初开始的新启蒙运动,其所依赖的大多为翻译过来的西方思想与文学理念,更因此而在文学与文字风格上彻底脱离传统,形成了独特的当代汉语语境;而在台湾,尽管几十年来有着多次“现代与传统”、“中化与西化”的学术之争,但在教育与阅读传统中,对五•四以来上接传统、下通欧美的文字血脉却始终未曾中断——这种传统文化血脉上的断与不断,也就造成了我所谓的“阅读审美距离”。

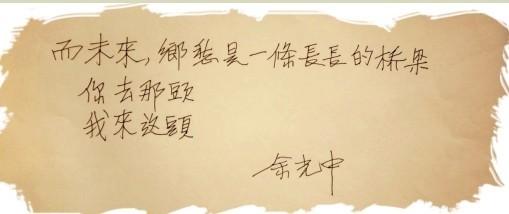

或许,这也可以部份解释为什么象余光中这样丰富多彩的文学大家,到了大陆读者心目中,却往往被“约化”成清浅直白的“乡愁诗人”。就连余光中自己也带着几分无奈地写道:“自八十年代开放以来,我的诗传入大陆,流行最广的一首该是《乡愁》……许多读者自承认识我的诗,都是从这一首开始。我却恐怕,或许到这一首也就为止。”

然而,余光中毕竟不仅仅是我们想象中的那位“乡愁诗人”,甚至远远不止是一位诗人。在大陆《余光中评传》作者徐学眼中,他是:

“一个认真的学者,不苟的翻译家,写起字来,总是一笔一划方方正正;而在腐儒和道学家眼中却是十足的浪子,不道德的文人;

“一个喜欢开快车的诗人,喜欢一切高速的节奏,在诗歌中赞美飚车;同时也是瑜珈功的修炼者,先后养过十多头小鹦鹉,并为之精心撰写食谱;

“他酷嗜民族文化,自幼浸淫其中,发掘弘扬,终身不渝;而批评和剖析自己的民族和国人,比谁都坦白、锐利;

“他是浪漫的,写缠绵悱恻的情诗,从不间断,对可爱的女性有用不完的柔情;他又是科学的,搜集古今中外的地图册,钻研大部头的天文书,对地球的画像,世界的脸谱,天象的分布,宇宙的流转了解得十分专业;

“他是平易的民间的,有许多朗朗上口的童诗民谣为证;他又是深奥而神秘的,上知天文下知地理,时常有出神入化的创造;

“他并非任何一个教派的信徒,但也不是一个理直气壮的无神论者。总是觉得神境可亲,喜欢瞻仰大教堂,看寺看庙,在那里琢磨一些灵魂的问题;

“他喜好在家中静静欣赏地图、画册和唱片,他也更愿意用脚去丈量世界山川。亲人和朋友视之为诙谐的交谈者,他自称是女生宿舍的舍监……”

余光中则如此评价自己的创作:“我的一生写诗虽近千首,但是我的诗不会全在诗集里。因为诗意不尽,有些已经洋溢到散文里去了。同时,所写散文虽达150篇,但是我的散文也不全在文集里,因为文情不断,有些已经过渡到评论里去了。其实我的评论也不以评论集为限,因为我所翻译的十几本书中,还有不少论述诗、画与戏剧的文字,各以序言、评介或注释的形式出现。这么说来,我俯仰一生,竟然以诗为文,以文为论,以论佐译,简直有点‘文体乱伦’。不过,仓颉也好,刘勰也好,大概都不会怪罪我吧。写来写去,文体纵有变化,有一样东西是不变的,那便是我对中文的赤忱热爱。如果中华文化是一个大圆,宏美的中文正是其半径,但愿我能将它伸展得更长。”

正是在面对着这悠远而丰满的中华文化时,在历经半个世纪,终于跨过空间带来的“乡愁”的诗人,又深深地沉浸在一种时间与文化的乡愁之中。

有论者提到,幼年时代,余光中为避战火在大陆南方辗转迁徙,后流落香港,定居台湾。成年后,除求学、教学、旅游出访欧美外,大部分时间流连于港、台的书房和讲台,在此得诗得文也最多。大约因为外在的生活阅历相对平和,审美情趣也是文人化的,具有典型的文人“雅趣”。

这种“乡愁”与“雅趣”,在余光中笔下交织成一幅幅古典意味的现代图景,对中国古典文学包括古典诗歌传统,对中华民族及其悠久博大的历史与文化,余光中数十年来无日或忘,怀有强烈而深沉的尊仰之情。在谈到创作时,他强调“要做一位中国作家,在文学史的修养上必须对两个传统多少有些认识:诗经以来的古典文学是大传统,五四以来的新文学是小传统。”同时又不忘提醒“古典文学也是一大来源,如果能够活用,可以说取之不尽,用之不竭。要活用,就是要能化古为今,否则古典的遗产,只变成一把冥钞,没有用,你要化古为今,古典遗产才能够变成现款。”

也正因为如此,他的笔下才会出现“那无穷无尽的故国,四海漂泊的龙族叫她做大陆,壮士登高叫她做九州,英雄落难叫她做江湖。还有那上面正走着的、那下面早歇下的,所有龙族。还有几千年下来还没有演完的历史,和用了几千年似乎要不够用了的文化。……这许多年来,我所以在诗中狂呼着、低呓着中国,无非是一念耿耿为自己喊魂。不然我真会魂飞魄散,被西潮淘空。”(《从母亲到外遇》)

在“少年哀乐过于人,歌哭无端字字真”的岁月过去后,又多读了一些书,多走了一些路,回头望时,才突然发现,原来在跌宕起伏的文字后边,我们还有着另一种文化传承,它的“文意”恰恰在于浸润、包容与平静。

爱华网

爱华网