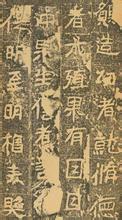

于右任无疑是20世纪中国书坛的一在重镇,他的“魏体行 书”和“碑体草书”为时代开一生面,具有撼人心魄的文化魅力。考察于体书风形成的全过程,从他早年恢弘旷达、跌宕奇崛的行书,到晚年古朴雄逸、大气如虹的草书,不难得见其高古简远、典雅朴茂的艺术个性与魏碑有着难以割舍的渊源关系。他数十年如一日,对魏碑书法从形质到底蕴全方位地加以消化、吸纳与整合,为我们留下了丰厚的足资借鉴的“取法”经验。其中,被于右任甚为推崇的“碑中三绝”,尤其是被称为“寰宇声价迈二爨”的《广武将军碑》,曾对他书风的形成产生过重要影响。 被于右作画称为“秦中在绝碑”的是:《广武将军碑》、《姚伯多造像记》、《慕容恩碑》。 《广武将军碑》亦称《广武将军口产碑并阴侧》、《立界山祠碑并阴侧》、《张产碑》。前秦建元四年(公元368年)十月立。一度传支石佚,1920年在陕西白水仓颉庙重被发现,1972年移置西安碑林,现存该碑林第三室。此碑书体在隶楷之间,线条细劲,结体宽博,整体上宕逸朴茂,奇态横生,极使转之妙,尽笔意之变化。姚华跋云:“于《爨宝子碑》见古隶之结局,于《张产碑》(即《广武将军碑》)见今隶之开宗。”可见评价颇高。

《姚伯多造像记》亦称《姚文迁造像碑》.《姚伯多兄弟造成石文像》。北魏太和二十年(公元496年)九月刻。正书。于陕西耀县出土,现存耀县药王山。此碑为道教造像碑。此造成像记写、刻很特别,其用笔有方有圆,有藏有露,笔画细瘦,别具丰神。书体楷中兼隶意,形体结构也与一般楷书、隶书迥然有别,字形大小、斜正变化十分自由活泼,古朴可爱,但又能拙中见巧,巧中寓拙。刻石中许多行款不齐,字体大小参差,似未曾画丹而直接书之,自然谐调而天趣盎然。此碑堪称北朝书法之异品。 《慕容恩碑》又称《豆庐恩碑》,庾信撰文。北周天和元年(公元566年)二月立。旧在陕西咸阳文王陵庙戟门西侧,后移署。清乾隆年间石佚,后复于王陵附近掘出。隶书,书法隶中杂楷,平整有力,但就其总体风格来说,与前两通碑石之天趣盎然不劳而形成较大反差,前者烂漫自然,后者形态整肃,具有装饰味。于右任将此碑推为“三绝”之一,恐与他对“老更成”之“庾信文章”的推许有关,其诗句“慕容文重庾开府”似可证之。 于右任在学书中期,虽也曾临习过赵孟俯,但他所处的正是碑学振兴的时代,在这种大的文化氛围中,大量散落民间的北朝墓志成为他钟情的对象,对他后来的书法风格影响最大的便是《广武将军碑》。他曾说:“我最初学魏碑与汉隶,后发现了《广武将军碑》,认为众美皆备,即一心深研极究,临写不辍,得大受用,由是渐变作风。”1920年,〈广武将军碑〉在仓颉庙重新出土,于右任感慨万端,曾赋诗《纪广武将军碑》及《广武将军碑复出土歌赠李君春堂》两首。前者记述该碑复现的简况,诗云:“广武碑何处,彭衙认旧痕。地当仓庙,石在史官村。部大官难考夫蒙城尚存。军中偏有暇,稽古送黄昏,”而后一首则对此碑大加赞赏,称“碑版规模启六朝,环宇声价迈二爨”。从此,他对“秦中三绝碑”的追摹便成为后来“朝写石门铭,暮临二十品。竟夜集诗联,不知泪湿枕”的前奏。这,大体可视为于书形成的早期基本脉络。 梅墨生在评于右任书法时说,在开拓碑派书法美和创造碑帖结合新的美感式样方面,他都是一个承先启后型的转捩性人物。于右任的行楷书直参三代,深研六朝,树立起雄迈清新,古朴典雅的自家风范;他的草书也堪称独步,笔致如绵裹铁,行气虚灵冲和、儒雅蕴藉。读他的书作,看似信手,但力具千钧,字字神妙,动人心旌。这力量来自于他多年熔古铸今的砥砺磨练,也得益于他气贯如虹、吞吐大荒的气质修养。如果说于右任是承先启后的转捩性人物,那么,促使这一人物“转捩”的当是“秦中三绝碑”。

爱华网

爱华网