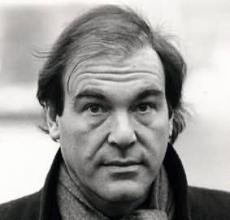

奥立佛·斯通自称是“好莱坞的魔鬼”,他的电影和言论在美国影坛和政坛会习惯性地引起轩然大波。8月初,“魔鬼”空降到日本,宣传用五年时间完成的十集纪录片《不为人知的美国历史》。8月15日日本投降纪念日当天,在参加完广岛核爆纪念活动后,斯通做了一个演说,不仅批判了日本军国主义复活,还建议日本政府应向德国学习,对“二战”进行深刻反省,并向亚洲各国人民诚恳道歉,力争成为维护世界和平的主力。对于“中日间岛屿争议的问题”,斯通更是将此形容为“一个在外面玩耍的孩子和别人打起架来,然后让他的大哥哥(美国)来收拾残局”。大导演的言论引起了全世界媒体的强烈反响,记者们用各种文字一遍遍地重复着斯通的言论,却不见有多少评论。 追本溯源,作为几乎是主流导演中言论最激进的一人,斯通的政治激进来自青年时代的战争噩梦,“越战三部曲”正是其内心历程的完美的写照。他曾像《生于7月4日》中的汤姆·克鲁斯那样单纯勇敢,意气风发,被“爱国主义”深深感动;在经历了《野战排》中的血腥战斗后,感悟到了战争对人类的创伤,政治本身的丑恶,仿佛未经世事的青年突然窥见了充满谎言和罪恶的成人世界;《天与地》中的丽丽和《生于7月4日》里下肢瘫痪的朗似乎代表着斯通人格重塑中的两个积极层面:“努力生活”和“坚决反战”。 与科波拉和斯科塞斯等前辈不同,斯通对战争的反思没有导入“人类学”或“历史传承”的层面,而是把私人经历投射到了电影中的历史诠释。他眼中的美国正像一个被世界大战和恐怖主义吓坏了的孩子,随时想要用监控和武力威胁来解除想象中的危险,而这就是帝国主义的根源。在最新纪录片《布什章节》中,斯通亲自担纲解说,开门见山地表达了个人历史观:“有这么一个国家,其精神濒临死亡,只知道连年扩充军备,却忽略社会的构建。我们的所有错误都来自恐惧。因为恐惧,许多国家都表现得像嗜血猛兽一般。”以此逻辑,日本作为岛国,天然的“危机感”导致的侵略性引起了斯通的猛烈抨击,日本的强势就像惊恐的孩子用尖叫来缓解压力。斯通内心更像是用儿童的眼睛来看世界。

如果说政客时刻都在揣测他人,艺术家只会关照自己的内心,或者说,艺术家故事里的他者都是自我。早在去年,片长10小时,共分10集的《不为人知的美国历史》在美国Showtime电视台播放。片中对许多美国传统的历史观提出了挑战,最为轰动的莫过于“二战”结束的原因:“斯通与历史教授库兹尼克认为,并非两颗原子弹使战争结束,日本投降的真正原因是苏联参与对日战争等多重因素。”此言一出,欧美一些史学家和纪录片学者立即表示:“那只是导演个人的‘乌托邦’。”换而言之,无论故事片还是纪录片,斯通只是在经营自己的理想国,每次伴随着新片发表的言论也只是“梦想世界中的法规”,可以认真思考,也可听之任之。 今年上旬,斯通曾赴法国北部参加论坛。当宣传新纪录片时,斯通坚持表示,自己虽然擅长情节片,但在这部《不为人知的美国历史》中,没做任何戏剧化处理。谈到运用资料片时,他表示所有官方宣传片的声和画都是运用了“对位法”,即正话反说的手法。从法国艺术频道播放的两个片段来看,电影节奏明快,段落组接极富修辞语境,作者的解说与资料原声的对比鲜明。 让崇尚言行合一的法国媒体困惑的是,斯通一边声称奥巴马是布什政策的延续,一边表示曾投票支持他连任。有记者评论道:“《华尔街》的导演几乎自己也没搞明白,他支持或反对的总统是在现实中,还是电影里?”同样,“二战”以来,对美国发动的所有战争,斯通做了一个类似弗洛伊德的结论:“‘二战’结束,希特勒的消失使美国失去了敌人,所以在每个时代,美国都会拼命树立假想敌人,苏联、越南、塔利班,最终找到了一个叫萨达姆·侯赛因的人……”诸如此类,简化政治的复杂性,为批判而批判的论调还有很多,这可能是奥立佛·斯通在欧洲不及美洲和亚洲受欢迎的原由吧。 也许奥立佛·斯通与迈克尔·摩尔都相信艺术有改变现实的能力,但他们或者应该听一听法国已故哲学家德勒兹的话:“哲学只能解决哲学问题,一种艺术只能解决自己这一领域的问题,要想影响其他领域,除非它们存在共通,发生共振。”

爱华网

爱华网