近代自然科学,自伽里略、牛顿以来一直试图解决自然界有没有规律的问题。面对纷繁的自然现象,要找到规律必须找到某种确定性。牛顿通过经典力学原理,所找到的是自然界的某种均衡。在他那里,自然界的运动总是存在或趋向某种均衡:例如,一切物体总是保持匀速直线运动或相对静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止;作用于一个物体的力等于该物体的质量与加速度之积;两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反;两个物体之间的引力与两个物体的质量的积成正比,与两者间的距离的平方成反比。牛顿力学定理的发现,使人们相信规律似乎是简单的、可预测的,而系统的稳定秩序是能够自我实现的。换言之,牛顿向我们展示了自然界的一幅可还原的、决定论的、连续的、稳定周期运动的、均衡的图景。

段培君在《均衡方法:源于自然科学的一种方法》[1]一文中指出,牛顿力学的重大发现,启示了经济学家试图做类似的思考:即经济现象中是否也有这种均衡的规律?类似地,斯密关于“看不见的手”的思想认为,人们自由地追求他们的个人利益,而供求的价格机制这只“看不见的手”会使人的行为朝着符合共同利益的方向发展。这种思想在后继者那里被表述为:各种经济主体为实现目标函数的最大化而相互作用,最终达到供求等各方面力量平衡状态——均衡。它表明了经济发展变化的整体趋势。显然,如果经济过程中确实存在这种均衡,那么经济世界与牛顿的物理世界一样,二者都深植于有序领域之中。即使有某种不确定的力量在某一时刻将系统推离了均衡点,该系统仍然会自动回归到均衡点上来。

段培君认为,现代经济学发展史的一个明确线索就是对“经济世界中的牛顿定律”的“科学证明”。马歇尔率先证明了市场局部均衡状态的存在:在市场均衡状态下,每个人或企业都实现了各自的利益最大化,同时所有经济当事人的行为都处于相互协调、相互兼容的状态之中,市场价格使供给和需求达到相等,即市场出清。瓦尔拉斯进一步将局部均衡扩展到一般均衡,即整个市场体系的所有行为主体的利益最大化和供求相等的状态。瓦尔拉斯像物理学家一样用数学形式进行论证,他把“无形之手”理解为价格体系,认为每一种商品的供给量和需求量不仅是其本身价格的函数,而且是整个价格体系的函数。当价格体系恰好使所有商品的供求都相等时,市场就达到了一般均衡。在瓦尔拉斯工作的基础上,帕累托引入了检验这种均衡是否最佳的标准,即后人所说的“帕累托最优”。这种最优状态表明,个人追求自身利益的活动是怎样最大限度地促进社会利益,从而达到个人理性与社会理性的和谐一致。在此之后,希克斯和萨缪尔森继续探讨一般均衡的稳定条件,研究它的运转规律。但一般均衡的方程组的解的存在性问题没有得到解决。直到阿罗—德布鲁一般均衡模型的完成,均衡的存在性、唯一性、稳定性以及这种均衡与帕累托最优的一致性才得到了严格的数学证明。对均衡观的发展的回顾显然支持了段培君的看法。

如同马克斯.H.布瓦索在《信息空间》一书中把正统经济学称为“牛顿经济学”一样,新古典经济学在“经济人”假设下,单纯的认为“社会秩序”就是通过自由逐利、自由竞争,使“个人利益(效用)”在各种约束条件下达到“最大化”从而最终实现的一般均衡。而人类的任务就是发现这种秩序,并使自己的活动适应于这种规律。为此,西方经济学模仿牛顿机械力学范式,从机械还原论和机械决定论出发,把个人设定为无差异的“原子式”质点,把复杂的经济现象还原为抽象个体的行为,从而建立起一整套“经济学的机械力学范式”,即“由经济人偏好、生产技术和制度约束、可供使用的资源禀赋三个基本假设构成的研究视角”,其核心框架可以简单地(虽然不大严格地)表述为“约束条件下的最优化”,几乎所有的经济学问题都可以被归结为一个最优控制问题,约束条件和目标函数都是对行为人的决策环境和决策动机的抽象描述。

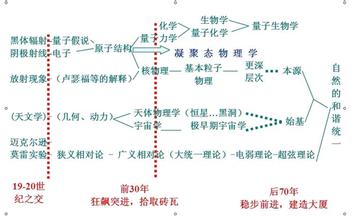

在这个范式中,牛顿的绝对时空观统治了一切:时间、空间是一维的、线性的,系统演化是机械的、可逆的,“因”与“果”是唯一确定的 ,系统运行在既定的线性轨道上,最终达到某种均衡状态或趋向某种均衡状态,从而忽视甚至否定了经济本质与经济现象之间的复杂联系,以及经济规律本身的复杂表现形式。这就是牛顿机械力学范式留给我们的世界。西方经济学完全继承了这种形而上学的理念,并试图通过数学化、形式化来挤入科学的神圣殿堂,但却没有成功。因为量子力学、相对论乃至其后的系统科学、复杂科学的革命已经彻底打破了机械还原论和机械决定论的神话。

但遗憾的是,牛顿力学理论在解释所谓“三体问题”时却出现了尴尬。该问题的最初形态是:对于两个大质量星体和一个小质星行星组成的系统,简化到只考虑小行星受两大星体的引力作用、不考虑小行星对大星体的影响等,按牛顿力学列出的“三体方程”是非线性的,其求解结果也是不确定的。

20世纪80年代,天体力学家们试图用现代计算机对“三体方程”求解,但得到的解也是不确定的。这一结论表明:在某种条件下,在很多位置上小行星的运动状态是不确定的,它的行踪是变幻莫测的,也就是说,小行星的行踪是不可预测的。这导致人们对牛顿力学的认识观念发生了变化:原来认为牛顿力学是确定性的理论,即对于确定的力学系统,在初值给定后,按牛顿力学列出的方程其解是确定唯一的,其未来行踪是可以确切预报的;但对于“三体问题”这类复杂的力学体系,尽管系统是确定的,也是按牛顿力学列方程,但其解不确定。其未来行踪不能确切预报。于是人们认识到牛顿力学还有“不确定性”的一面,只是在简单问题中未显露而已。牛顿力学在解释多力源相互作用的问题时面临的不确定性难题,在经济学的均衡分析应用于制度动态分析中遭遇了同样的尴尬。正如牛顿力学在给定初始力的条件下无法制造永动机一样,新古典经济学单纯依赖理性假设也无法维持制度的存在,更解释不了制度的演化问题。

根据牛顿力学所提供的均衡观,如果我们将特定的制度状态定义为均衡,那么我们就无法解释偏离这种均衡的外部扰动力的来源,因为根据新古典的均衡观,制度状态本身是符合帕雷托最优的,因此它不可能为行为主体提供偏离均衡的动力。现在我们不难发现,根本的原因在于,新古典将“理性最大化的行为动机”作为唯一的动力因素来说明制度,而拒绝其他因素导致制度变迁的动力功能。这种对于制度的静力学解释与我们所主张的演化分析是难以融合的,因为前者将制度结构视为一个封闭系统,但在演化制度分析中,制度结构是开放的体系。因此本文认为,制度演化分析范式转换的力学背景正在于从牛顿静力学的世界观转向以热力学为主的系统动力学世界观,而前者所揭示的均衡态和稳定正是后者的一个特例。

热力学第一定律是能量守恒和转化定律在热力学上的具体表现,它指明:热是物质运动的一种形式。这说明外界传给物质系统的能量(热量),等于系统内能的增加和系统对外所做功的总和。在热力学第一定律之后,人们开始考虑热能转化为功的效率问题。后来卡诺曾设想过一个既不向外做功又没有摩擦的理想热机。通过对热和功在这个热机内两个温度不同的热源之间的简单循环(即卡诺循环)的研究,他得出结论:热机必须在两个热源之间工作,热机的效率只取决与热源的温差,热机效率即使在理想状态下也不可能的达到100%。即热量不能完全转化为功。此后,克劳修斯在卡诺的基础上统一了能量守恒和转化定律与卡诺原理。他指出:一个自动运作的机器,不可能把热从低温物体移到高温物体而不发生任何变化,这就是热力学第二定律。不久,开尔文又提出:不可能从单一热源取热,使之完全变为有用功而不产生其他影响;或不可能用无生命的机器把物质的任何部分冷却到比周围最低温度还低,从而获得机械功。这被称为热力学第二定律的“开尔文表述”。在提出第二定律的同时,克劳修斯通过引入“熵”[2]的概念,将热力学第二定律表述为:在孤立系统中,实际发生的过程总是使整个系统的熵增加,即熵增原理。但在这之后,克劳修斯错误地把孤立体系中的熵增定律扩展到了整个宇宙中,认为在整个宇宙中热量不断地从高温转向低温,直至一个时刻不再有温差,宇宙总熵值达到极大。这时将不再会有任何力量能够使热量发生转移,此即“热寂论”。然而,“热寂论”由于不存在热量转换和能量转移,从而提供支撑有机体在无限时间序列上运动的能量源。因此,在客劳修斯之后,为了解决“热寂论”的难题,麦克斯韦设想了一个无影无形的精灵(麦克斯韦妖),它处在一个盒子中的一道闸门边,它允许速度快的微粒通过闸门到达盒子的一边,而允许速度慢的微粒通过闸门到达盒子的另一边。这样,一段时间后,盒子两边产生温差。麦克斯韦妖其实就是耗散结构的一个雏形。此后,玻尔兹曼发现了宏观的熵与体系的热力学几率的关系S=KlnQ,其中 K为 玻尔兹曼常数。1906年,能斯特提出当温度趋近于绝对零度 T→0 时,△S / O = 0 ,即“能斯特热原理”。普朗克在能斯特研究的基础上,利用统计理论进一步指出,各种物质的完美晶体,在绝对零度时,熵为零(S 0 = 0 ),这就是热力学第三定律。以上介绍的热力学三定律也被统称为热力学基本定律。

对力学发展做出主要推动的热力学原理和耗散结构理论,对于制度演化分析提供了极大的启示。如果我们将制度结构视为一个有机体或系统的话,那么制度系统内部的演化动力本身自然不可能像新古典所设想的那样,简单的通过理性动机这一初始力量就能维持系统的稳定、秩序状态和永续发展。相反,制度本身作为一种行为规范会对主体行为产生反作用,即主体动机、制度以及制度设定的信息空间、外部环境变化的信息材料更新等因素,都将作为制度系统演化的动力因素。其演化过程在特征上将共享耗散结构的理论描述,这些描述可以参考上一节关于自组织与耗散结构的介绍。

概括而言,制度演化分析范式转换所依赖的力学依据是源自热力学基本定理的。新古典所依赖的牛顿力学定律只是对封闭系统和简单系统的静力学解释,一旦我们将动态制度分析作为经济研究的对象,牛顿力学的机械原理就无法支撑这一研究,也无法为其提供科学依据。力学理论从牛顿力学向热力学的进展,不仅说明了现代经济学在科学进展中落后于自然科学这一现实,也说明经济学在科学基础上需要实现的一种重要转向:即需要将市场、制度以及经济过程视为一个开放的系统结构,并就该系统中主体间性和秩序状态给予更为合理的动力学解释。

[1] 参:段培君,《均衡方法:源于自然科学的一种方法》,载《学习时报》2005年10月15日。

[2] 引人熵以后,热力学第二定律可以表述为“熵增原理”,即当热力学系统从一个平衡态经过绝热过程达到另一平衡态,它的熵永不减少。如果过程是可逆的,则熵值不变,如果过程是不可逆的,则熵值增加。 常识告诉我们,热量总是从高温物体传向低温物体,从物体的高温部分传向低温部分。在这个自发的热过程中,一方面热力学系统的能量发生了弥散;另一方面热力学系统的态函数——熵增大了。因此,熵可以认为是表征热力学系统的能量弥散程度购物理量。熵大,弥散度大;熵小,弥散度小。熵增原理的意义则在于:在一切自发的热过程中,系统的弥散度都会增大。

爱华网

爱华网