从两个故事说起:

第一个故事:在上个世纪七十年代,美国的宇航局曾经为一个问题绞尽脑汁也不得其解,那就是宇航员在太空当中用的笔没法写字。因为它在完全真空、失重的环境中,没法出墨水。但是美国人会发现俄国人在这方面解决得非常好,所以他们就想尽各种办法去套俄国人的这个机密,怎么样在失重的环境下用笔写字,最后得到了答案,俄国人说:我们用铅笔。

第二个故事:日本最大的化妆品公司收到客户抱怨,有人买的香皂盒子里面是空的,于是为了预防再次发生类似事件,这家公司研发了一台“X光监视器”去透视每一台出货的香皂盒。同样的问题也发生在另一家小公司。而他们的解决方法却是买一台强力工业用电扇,放在输送机末端,去吹每个香皂盒,被吹走的便是没放香皂的空盒。 这样的故事通常会看得人很爽:聪明的牛人走了岔道——解恨;弱势者因小智而大胜——励志。1958年的夏天,毛泽东同志就正被这样的念头折磨着。他逢会就讲,遇人便说,借古喻今,辞辩滔滔,总结起来就是一句名言:“卑贱者最聪明,高贵者最愚蠢”。不过,后来发生的事情告诉我们:卑贱者的聪明和高贵者的愚蠢,都是有前提条件的。否则,可能都会很蠢。卑贱者在什么时候会比高贵者聪明?

我的答案是:当高贵者定义错了问题的时候。此时,卑贱者却往往在本能的驱使下直接洞察问题的本源。

正如上面两个故事。美国宇航局本来只是要在太空写字,却错误地把问题定义成“如何在失重条件下使用墨水笔?”。日本人本来是要问“如何把空盒子挑出来?”,却把问题问成了“如何把空盒子看出来?”既如此,穷人们展示聪明的机会就来了。

啰嗦这么多,其实是想说中国制造的出路。

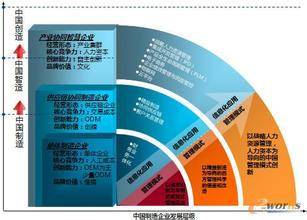

众所周知,中国制造位于产业链的最末端,干了最多的活,吃了最多的苦,而挣着最少的钱。望闻问切之后,专家们通常开出的是两味药:第一味叫品牌。如五石散,药性极热,须烧钱,而且经常吃出人命;第二味叫科技。如苦丁茶,药性极寒,难入口,令人望峰息心。两味药的共同特征是:药材珍稀、炮制费时、药性霸道。

本来我们只是要问“中国制造如何提升价值?”

可是,这个问题怎么问着问着就被偷换成了“品牌”和“技术”了呢?如果用阴谋论的角度来看这件事,西方的强者恰恰就是在喜滋滋地看着我们沿着这两条岔道绕远儿。哪条路走到黑,都是千山鸟飞绝,万径人踪灭。

真正的路径,需要回到问题的本源:从自身看,是企业的价值问题;从外在看,是市场和需求问题。舍此,无他。

不久前《中国经营者》采访了“好孩子”童车的老板宋郑还。在研究其资料的时候,看见他在媒体前言必称“研发”,还将信将疑。小小童车而已,莫非还“纳米”了、“航天”了、“IT”了不成?

等我走进他们的样板间之后,方才恍然。那些商品所呈现的种种奇思妙想,实在出人意表。比如一张床,可以通过不同的变换,适应一个孩子从0岁到18岁的使用,其变化的过程如同搭积木一样有趣。比如一款童车,推出去的时候是童车,而稍作变形,就会是一台在家里可以玩的摇马。还有一款童车,家长一手抱着孩子,另外一只手和一只脚就完成折叠和拆放,状如变形金刚。这样构思精巧的小设计,在好孩子的展厅里比比皆是。

我问宋郑还:为什么你贴别人的牌子,价格又不便宜,你还能有这么大的销量?

宋老板说:他们要的东西,只有我有啊。 我问宋郑还:为什么牛哄哄的沃尔玛也让你说了算?一块蛋糕,由你主刀来切? 宋老板说:他们的问题,只有我有能力解决啊。 我问宋郑还:为什么只有你有,只有你能解决? 宋老板说:因为我关注消费者需求啊,因为我努力理解消费者啊。 “比如那张床,我知道消费者舍不得扔掉孩子才睡了一年的婴儿床,希望能用得更久;比如那个摇马,我知道消费者不愿意婴儿车推出去是个物件,搁家里是个累赘;比如那个变形金刚般的童车,我知道消费者有时候怀里抱着宝宝,只腾得出一只手。”

联想公司当年问:“贸”、“工”、“技”,谁为先?我们这些年关注:“品牌”、“渠道”、“技术”,谁为王?现在看来,这些问题都问错了。“高贵者”把他们的愚蠢有意无意地塞給了我们。

我们只知道“品牌”和“科技”能够产生溢价,正如祥林嫂只知道冬天里才有狼。在价值链条上,“品牌”和“科技”可以戴上王冠,“设计”、“制造”、“集成”甚至“物流”未必就不可以称霸。真正能够占据价值链主导权的,最终将是那个为整个价值链创造增值的环节。这个结论,和价值链上的位置无关。王侯将相宁有种乎? 十八世纪的哥德巴赫給二十世纪的陈景润出题,中间是几麻袋的草稿纸。这是这一代中国精英们听到的第一个励志故事。此后,别人出题我们答题,就成了常态。“一个进水管,两个出水管,何时能放满?”即使是如此愚蠢的“应用题”,我们也总是严阵以待。 品牌专家和广告商救不了中国制造。因为品牌只是结果。正如学佛者不可求神通,而成佛后自然会有神通。实验室里的院士和国家的科技拨款也救不了中国制造。因为科技只是工具。正如骑白马的不见得是王子,也可能是唐僧。真是的问题只会来自市场和需求。中国制造,应该自己出题自己做。

爱华网

爱华网