"帕累拖",也许人们一提起这个名字,大家都会不约而同地马上想到什么 帕累托最优理论 帕累托法则 帕累托最优状态 帕累托效率 这一连串的经济学概念,为什么这个意大利平凡的名字会使人们如此的恋记和牵挂呢?其实作为一个经济学爱好者,只要试想一下,也很简单,大家都知道,经济学有两大主题,即稀缺与效率.笔者私下认识,觉得这两个词有点反义的味道,就是因为在我们人类,很多资源都是稀缺的,即不可再生的,所以才会有效率这个词的出现,试想一下,如果地球上的资源都是可无限利用的话,那么肯定不存在效率一词,资源的合理配置不知从何谈起,更不会存在"市场与计划"之争,战争的坦克将永远开进历史的博物馆,那才是一个真正的"大同社会.我想"经济"的最初定义大概也是这个意思吧,如某某事物很"经济"等等. 也许在中国,帕累托效率不是每个人都懂,然而日常生活中每个都在不停地应用,包括婚姻这个看似人类最"高雅"领域,其实这也不奇怪,为什么呢?大家都是"经济"人嘛/每个人都有追求超越自我,或者"卓越"的权利吧.在婚姻这个领域,追求帕累托效率的文章当中,有一篇文章在印象中很深,那是去年在清华图书馆看到的,北京大学夏业良教授写的,大概文章是这样的模型:在婚姻中,男女双方围绕着"帕累托"这个中心,然后从"金融"这个令人兴奋市场展开攻势,什么"信息不对称"啊,男女为了追求"卓越"而博弈等等.当时看到这篇文章,真的令人非常"兴奋",立刻就觉得手"痒痒啦:我认为如果夏老师还加上什么"二手车","逆向选择","道德风险"等等,那效果肯定会更好的(笔者早就想写,但是还是怕遇到这样的读者:"经济学家"也喜欢女人嘛?) 前几天进了赵晓老师的博客,在里面又欣然发现了帕累托(http://zhaoxiao.blog.sohu.com/).在他的"房地产“劫掠”的帕累托解释"里,他是这样"致开幕词"的:意大利伟大的经济、社会学家帕累托发现,如果“某个措施A将导致1000个人每人损失1法郎,而某一个人将得到1000法郎,则后者将会花很大力气来争取A,前者将只进行微弱的抵抗,因此很可能最后的结果是,试图确保通过A得到1000法郎的那个人将会获得胜利。”帕累托假说表明,人多并不等于力量大。由少数人组成的有谋利冲动的有组织的利益集团,其力量往往超过“沉默的大多数”,成为利益分配的主导力量。帕累托的这一假说以后又被美国经济学家奥尔森在研究集体行动逻辑时进一步证明。 也许大家刚开始肯定会对这个所谓的A计划感到不可思议,然而当您从经济学的角度来思考这个问题时,你会立刻觉得这个计划的"可接受"性:为什么1000个人每人损失1法郎,而某一个人将得到1000法郎,则后者将会花很大力气来争取A,前者将只进行微弱的抵抗,因此很可能最后的结果是,试图确保通过A得到1000法郎的那个人将会获得胜利呢?笔者认为,1000个人每个人都损失一法郎,这叫"风险共担";而一个人得到1000法郎,那叫"不劳而获".如果这样思考的话,你说谁的激励会更大和更有效果呢?答案当然是那个"不劳而获"的人了. 接下来,我要出的题是:如果一个政府想要为自己的财政赤子"融资",选择题:A,有钱的少数利益集团;B,无钱的普通大众.请问政府"融资"的对象会选择谁呢?请说明自己的理由?

爱华网

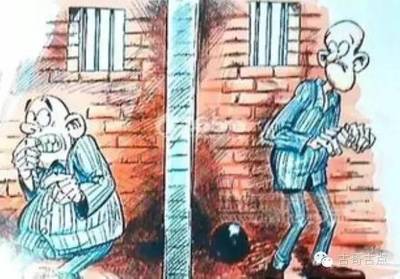

爱华网