社会心理学认为,作为人类心理的一种基本倾向,模仿在社会制度中的运作体现在群体内部成员之间的互动和群体间的互动中。模仿是社会心理学中群体与互动理论的核心概念。模仿反映群体间与群体内部的构成单位之间的一种互动关系。因此,要进一步理解模仿就必须分析群体及其互动关系。

(一)群体认知

布尔盖斯(Burgess,1929)将群体定义为若干互动的具有特定人格的个体集合。[1]纽卡布(Newcomb,1950)则指出,群体由两个以上的的个体组成,他们相互分享有关特定事物的规范并彼此扮演密切制约的社会角色。萨根特和威廉森(Sargent and Williamson,1966)[2]则认为,从最简单的仅包含两个人在内的“两个组合”,到复杂的拥有数百万人口的民族都属于群体的范畴。 群体,因此可界定为一些个体的集合体,这些个体把其自身视为同一社会范畴的成员,并在对自身的这种共同界定中共享一些情感共识,以及在有关其群体和群体成员身份的评价上,获得一定程度的社会共识[3]。群体成员,也许共享某种工具主义和客观主义的特征,如共同目标、共同命运、由地位和角色关系所构成的正式或内隐的社会结构,甚至还有面对面的互动,但它们都不是群体界定的核心特质。在这个意义上,群体的界定以及群体成员资格的获得,是内群自我界定和外群的社会界定交互作用的结果。由于外群社会界定的导入而引发的共识性的社会评价,使群体自我界定的主观意义,具有客观内涵。群体之所以存在,是因为群体成员把自身理解为群体中的一分子,并获得认同感和归属感,并且,这种身份归属有基本的社会共识,亦即至少有一个他人表示认可。不同群体或社会范畴的实体性的程度,亦即群体或社会范畴可觉知的群体性的程度,相互有别。[4]

社会认知学者认为,群体成员的类同性、相似性、共同命运(这些属于充分条件),以及对共同的隶属身份的感知差异,是群体实体性的一种度量指标[5]。群体实体性,对于目标群体的社会信息加工、群体边界的维系和群体成员的社会认同,具有重要意义。高实体性的群体,会被感知为真实的社会实在,而不是社会建构;它所勾画的群体边界,会更为牢固;而群体成员的认同感和隶属感,会更为强烈;而其所负荷的认知、情感、价值意蕴,也会更为显著。应该强调的是,群体实体性,并不是凝固的,在不同的时空场景中,会有不同的界定。

个体经过对特定群体范围内随机配对的交易进行试错和经验推理而形成的行为调整,与主体经由互动行为中的模仿和交流而获得的认知提升,不仅表现为个人认知的进化,同时也会表现为群体认知的进化。群体认知与个人认知的显著差异在于,它并不像个人认知那样存在一个人脑的功能载体,而是以语言和文字等象征性意义符号为载体的。在语言和文字得以形成的条件下,特定共同体内部的互动行为中,群体认知得以形成的社会范畴化的基本策略依赖于一种“二元编码机制”(binary codings)。所谓二元编码机制,乃是作为被驱动的策略家的社会行动者,在对人和物以及各种事实现象等进行分类的过程中,采用对立概念来进行区分的方式或策略[6]。二元编码机制,是人类物种最基本的认知逻辑,甚至是人类最基本的生存现实。小到细胞活动的兴奋--抑制状态和神经元活动的二元逻辑,大到性别的男(雄)—女(雌)区分,二元编码都是我们知识体系最基本的逻辑轴心。依据一种范畴考古学,生命--死亡概念,也许是人类物种智慧活动最原初的二元对立和生命体验。而精神和肉体、现象和本质、理智和激情、有限与超越、神圣和世俗、善和恶等诸多范畴,它们作为由之而引申的二元对立,一同被建构为人类智慧体系的基本概念框架。[7]

群体认知形成所依赖的二元编码机制,不仅体现在社会行动者所建构的形式化的知识体系中,它也渗透在社会过程和社会制度中。就群体内部与财富有关的基本的交换行为而言,财产的占有或缺失之间的区分,是基于货币交换和价值观念共识的系统构成的主宰编码,而买--卖活动,则是经济系统中的核心活动;这种二元编码机制,为后继的社会过程,无论在经济系统内部或外部,都会产生有意义的显著影响[8]。贝耶尔(Beyer,1998)指出,就财富、知识和政治而言,它们都是整体社会的有机组成部分,但各自基本的二元编码,是依据各自的基本活动类型被独立地建构而成,并相互区分或相互分化。二元编码,是社会行动者历史形成的基本策略,不同的社会系统,因此被抽象为自主而不同的社会结构,并在社会生活中表征其相互的差别。

泰弗尔和特纳(Tajfel and Turner,1986)认为社会行为应当区分为相应的两极[9]:即人际行为(interpersonal behavior)对群际行为(inter-group behavior)。其中,人际行为指两个或多个个体间的互动,这种互动,完全由他们之间的人际关系和个体特征所决定,完全不受他们各自所属的社会群体和社会范畴的影响。群际行为则是指由两个或多个个体(或者由个体组成的群体)之间的互动所构成。这种互动,完全由他们所属的不同社会群体和社会范畴的成员身份或成员资格所决定,而完全不受卷入其中的个体之间的个人关系的影响。个体的群体成员身份或资格,是确定的认知实在,对个体具有基本的认知、情感、价值意涵;它也是个体社会认同的基本源泉。群际之间的互动,不能还原为人际之间的互动,因为有许多新的特质,会从群际互动中突现出来[10]。

(二)行为模式

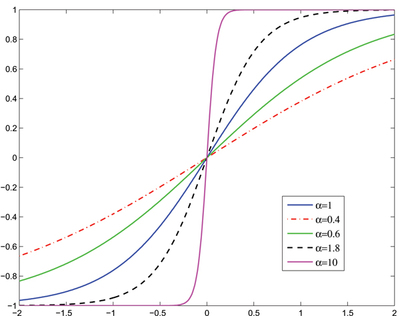

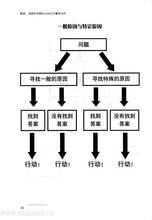

所谓模式(pattern),其实就是解决某一类问题的方法论。当把解决某类问题的方法总结归纳到理论高度,那就是模式。Alexander给出的经典定义是:每个模式都描述了一个在我们的环境中不断出现的问题,然后描述了该问题的解决方案的核心。通过这种方式,你可以无数次地使用那些已有的解决方案,无需再重复相同的搜索与认知工作。[11]模式有不同的领域,当一个领域逐渐成熟的时候,自然会出现很多模式。行为模式,是指在特定的共同体内部,针对类似决策问题的解决方法中,被广泛接受并由个体成员习惯的有效行为方式。共同体内部特定行为模式的形成前提,是由群体内部成员之间的人际互动行为提供的。在一个随机配对的交易行为空间中,某种交易行为在特定频率中占优或有效率的事实,会被互动交易者所察觉并学习模仿。而当该类行为在更广范围和更频繁的互动行为中凸显其占优性和有效性时,该行为就会逐渐演化为一种行为模式。行为模式得以形成,源于个体认知之间共识的形成,也即针对特定行为的群体认知所具有的某种共享的意义和知识。该类知识带有明显得可交流、传播的特征,并借助语言和文字能够被群体内部的成员明确掌握,并加以利用。群体认知所具有的知识与个体认知所具有的知识存在地一个显著差别在于:后者多数情况下是默会的知识,即典型源于个体经验和感受所形成的无法明确表达的认知。对于特定的共同体而言,行为模式的形成具有明显得效率特征和实体化作用。一方面,行为模式有利于降低群体内部人际互动行为的交易成本和信息成本;另一方面,行为模式将有效的形成群体行为的界限表征。在人类社会发展的特定阶段,当一个共同体系统较为封闭时,以群体认知为基础的特定文化所内涵的核心价值观和行为准则体系,将主宰特定文化语境中社会行动者的实际行为,并固化某种行为模式;在其解释背后,基于群体认知的“文化”概念,则往往蜕变为概念魔术和随意乱贴的标签。换言之,在封闭社会中,没有一个作为外在约束规则体系的文化,呈现在社会行动者面前,迫使他依照规则而行事。与此相反,当一个社会体系处于开放状态时,群体间不同文化所内涵的核心价值观和行为准则体系,将会产生互动性冲击,从而形成一种竞争融合的态势,并在长期发展中打破那些不适合社会发展和市场交易的价值观以及行为模式体系。

概括而言,以群体认知为前提的社会文化、共同知识等认知起源,将会对群体成员的个人行为产生影响,并形成特定的行为模式。这种影响大致可以归纳为以下三个方面:(1)群体认知和共同知识作为“工具箱”,可为社会行动者的行动策略提供多重选择的资源[12];(2)群体认知会在特定群体的社会行动中体现出来,或在社会互动中通过特定的群体成员的同质性的社会行动,而生产和再生产群体行动风格(行为模式)[13];(3)在群体社会行动的基础上,文化和共识作为群体风格和群体行为的社会表征体系,不断地生产和再生产[14]。简言之,群体认知影响社会行为,并不是为行为定向提供终极价值,仅仅是型塑社会行动者的习惯、技能和风格的材料库或工具箱,以便利社会行动者建构其多元的行动策略。群体知识和文化赋予社会行动者多元的行动策略,在社会行动者的具体行动和日常实践中得以体现。它通过特定的群体成员的同质性的社会行动,而生产和再生产群体行动风格和群体的社会认同。群体行动风格的生产和再生产过程,为群体成员不断地提供或使他们不断地建构作为整体的群体社会表征。它是特定群体在社会行动中不断建构和重构的有关社会实在的共享参照框架,以使我群体和他群体的符号边界不断生产和再生产。而这种不断生产和再生产的群体社会表征体系,又成为社会行动者后继的社会行动资源。[15]概括而言,在以上的群体认知与文化和社会行为关系的相互影响中,个体社会行动者及其社会行动,处在互动行为功能序列的核心。通过社会行动者所负荷的互动行为(其最基本的独特形态就是商业交换行为),作为工具箱的既定群体知识、文化资源、群体行动风格和群体的社会表征体系,得以具体体现并相互关联;从而促进共同体内部行为模式的生产与再生产,并在群体之间进行行为表征与符号边界的生产和再生产。

[1] Burgess, E.W., 1929, “Personality and the Social Group”, Chicago:University of Chicago Press.

[2] Sargent, S.S., Williamson, R.C.,1966, “Social Psychology”, New York: The Ronald Press Company.

[3] Tajfel, H., and Turner, J. C. 1986, “The Social Identity Theory of Intergroup Behavior.” in S. Worchel et al (Eds.) Psychology of Intergroup Relations, Chicago: Nelson- Hall, pp: 15.

[4] Sherman, S. J. et al 1999, “Perceived Entitativity and the Social Identity Value of Group Membership.” in D. Abrams and M. A. Hogg (Eds.) Social Identity and Social Cognition, Oxford: Blackwell.pp:80-100.

[5] 同上。

[6] 参:斯米特,2003,《政治的概念》,刘宗坤等译,上海人民出版社,第138页。

[7] 参:方文,《群体符号边界如何形成:以北京基督新教群体为例》,文化研究网,(http://www.culstudies.com)

[8] Beyer, P. 1998, “The Modern Emergency of Religions and a Global Social System for Religion.” International Sociology, vol.13(2).pp:156-161

[9] Tajfel, H., and Turner, J. C. 1986, “The Social Identity Theory of Intergroup Behavior.” in S. Worchel et al (Eds.) Psychology of Intergroup Relations, Chicago: Nelson- Hall, pp: 8.

[10] 参:方文,《群体符号边界如何形成:以北京基督新教群体为例》,文化研究网,(http://www.culstudies.com)

[11] 来源:http://dev.csdn.net/article/69/69421.shtm

[12] Swidler, A.1986, “Culture in Action: Symbols and Strategies.” American Sociological Review, vol.51 (April).

[13] Eliasoph, N. and Lichteman,P. 2003, “Culture in Interaction.” American Journal of Sociology, vol.108(4).

[14] Moscovici, S. 2000, Social Representations: Explorations in Social Psychology, Cambridge: Polity.

[15] 参:塞奇莫斯科维奇著,《群氓的时代》(中译本),江苏人民出版社,2003年,第306-314页。

爱华网

爱华网