深圳一个让全世界为之熟悉的名称,从1978年国家实行的改革开放到今天已经整整30年时间。做为我国第一个经济特区,其独特的地理位置、优惠的国家政策、良好的创业环境,吸引了全国各地创业者还有港澳、台湾等地的企业家来到这个投资热土。在过去的30年里,珠三角以不足0.4%的国土,创造了全国近10%的GDP。发展——成就“世界工厂”在1978年前,深圳的工业生产还是以农业服务和农产品加工为主。1978年深圳做为改革开放的试点,当时正是世界产业转移高峰期,深圳成为这次产业转移的承接地。“三来一补”加工性企业蜂拥进入深圳,主要是“亚洲四小龙”、美国等地区的一些低附加值、高耗能、高污染的外贸型加工企业。1980年深圳经济特区初建时,当地人口只有60多万,30年后的今天,在深圳的土地上工作和生活的人已经超过1300万人。如果地少人多的矛盾不能解决甚至继续发展,深圳市将不堪重负,经济的持续健康增长将难以为继;土地、空间将难以为继;能源、水资源短缺难以为继;环境承载力严重透支难以为继。aihuau.com特区成立前10年,“三来一补”的加工业成为第二产业的主体,正是因为这种“三来一补”的加工性企业,使得深圳成为“没有规划,满天星斗,遍地开花”的发展模式,给以后带来了难以改造的城市病。深圳经过30年的发展,已经让世界知道了“中国制造”,但只靠“中国制造”的深圳是发展不了的。深圳现在在任何方面都经受不了这种粗放式的经营模式了。发展——暴露致命弱点

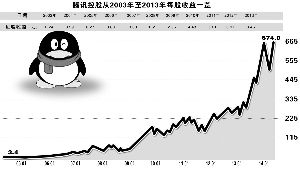

深圳从1990年起,高新技术产业开始起步,经过10多年快速发展,高新技术产业迅速崛起为深圳经济发展第一增长点。1991年高新技术产品产值仅22.9亿元,到2006年,已经达到6293.68亿元,比重达到56.04%,全年产值、发明专利申请、高新产值占工业总产值、GDP比重、具有自主知识产权的产值等重要指标,均名列全国其他大中城市首位。预计到2010年,深圳市高新技术产品产值达到10000亿元以上,年均递增15.6%;高新技术产品增加值占深圳GDP的比重以年均1.2%的比例增长,达到35%以上。深圳市2003—2007年高新技术产品产值见图表:但是要实现这个目标必须解决目前困绕深圳发展的瓶颈问题:一、土地空间限制:深圳市总面积为1952.84平方公里,其中可建设用地931平方公里,不到上海、苏州等地辖区总面积的1/4,不到北京辖区总面积的1/8。除去已建设用地和各种不可建设用地,目前深圳剩余可开发用地仅200多平方公里,而近三年来,深圳每年平均出让土地面积在10-12平方公里,按这样的速度,剩余建设用地仅够出让20年。二、水资源的严重缺乏:深圳可以说是全国最为缺水的城市之一,2005年人均淡水资源占有量仅为203立方米,是全国的1/9和广东省的1/6,全市75%的供水水源依靠市外调入。三、电力能源匮乏:2005年深圳全市每年总用电量为380亿千瓦时,从深圳市贸工局、深圳供电局获悉,2007年全省电力缺口已突破300万千瓦,深圳形势不容乐观。 四、人口数量巨大:据统计,目前深圳实际管理人口已超过1200万人达到1400万人左右,人口增长速度过快,户籍人口和外来人口比例严重倒挂,人口素质偏低,人口因素与城市不协调、不平衡影响城市现代化进程。目前深圳正丧失劳动力成本优势,对人才吸引力已落后于上海、北京两地。五、教育资源、人才严重缺失:与北京和上海两地丰裕的教育资源根本不能相比,也落后于广州。北京高校数量56所、上海30所、广州20所。深圳不管是从数量还是质量上都和北京、上海、广州差了很大距离。六、高新技术自主少:高新技术虽是深圳市第一支柱产业,但现阶段还存在着具有自主知识产权的产品比重偏低,增加值率偏低,对地方财税贡献偏低的突出问题,多年以来企业往往通过不断扩大产量来争取利润,而这又需要消耗大量的土地和资源,深圳已难以承受这种工业发展模式。

爱华网

爱华网