1993与1994年与流动人口有关的研究全部依赖于分析人口普查所展示的资料,而中国的实际情况是流动人口规模远远高于普查情况,基本为普查数据的3倍。有关大城市的流动人口研究主要集中于沪、京(155万)、穗,而省区研究主要集中于广东省(特别是该省的新兴城市深圳)和江苏省。比较有价值的研究倒是一些名不经传的期刊,如王广生等(大庆社会科学,1993年增刊)考察了大庆市流动人口发展趋势、特征与对策,指出大庆的实际人口约14万人,占常住人口的14.6%。罗先敦阐述了流动人口对格尔木市发展的影响和对策,指出总人口15万的格尔木竟有6万流动人口。能了解当时中国庞大的农村流动人口的是李昌亮的《山外精彩又无奈—鄂西南下打工潮》,地处偏辟的鄂西不少乡镇南下广东的劳动力竟然占农村总劳动力的30%。这只是中国普通南方农村的一个缩影,笔者1991年大学休学期间曾南下广东中山打工,情形与其描述的差不多。社会杂志资料室(1994)据抽样调查资料推算,1993年末上海有流动人口331万(其中流入281万,流量50万)。郑观海(福建论坛,1994)根据福州流动人口调查指出该市流动规模达50万。韦玉明(城市问题,1994)指出南宁有近25万流动人口。

1995年有几篇文献的眼光令人叹服。龚树民、伍理[1]关于上海人口规模3000万和地域分布应以城市群为指导思想的论述在今天看来依旧合理和适用。随着中国人口流动再次大规模兴起,有关人口迁移的理论模型及政策含义研究再次进入研究者视野。左学金[2] 讨论了现代有关人口迁移与发展的几种理论的模型,如新古典主义经济理论,托达罗模型,凯利一威尔逊模型,微观理论模型等,并结合我国实际,分析和评价了人口迁移对社会经济发展的影响。蔡昉[3]认为,中国人口迁移的特殊动力是长期推行重工业优先发展战略而形成的扭曲的产业结构和人口分布格局,而改革以来扩大了的城乡和地区收入差距为迁移提供了追加的动力。对人口迁移特征的分析表明,这个迁移过程是符合经济发展和市场发育规律的,具有不可避免的性质。并预测了未来的趋势和可能的政策取向。根据国家计划生育委员会进行的“38万人口抽样调查”,1992年在现住人口中无户口外来人口的比例为8.1%。据此推算,1992年共有流动人口9490.9万人。此外,有关研究还对农村外出劳动力数量进行了估计。一般认为这个数字为5000万,其中70-80%流入城市,跨省区的劳动力占全部流动劳动力的20-30%(李潘,1994 )。

温生辉等[4]的调查对了解青海省农村牧区剩余劳动力流动状况相当重要。1994年,7个村(牧委)共有1176户,5832人,2831个劳动力。其中,1994年外出跨地区流动的劳动力为585人,占总劳动力20.7%。占总劳动力的1/5人口开始跨地区流动。在农区4个村中,外出劳动力占农村总劳动力的28. 2%。但在牧区3个村中跨地区流动仅占总劳动力的1.5%。省内本县、省内其他市、县458人,占外出劳动力的98%以上,到外省占外出劳动力的1%,到沿海城市占0.2%。洛公(河南公安高等专科学校学报,1995)指出洛阳市流动人口突破10万大关。刘秀花(投资北京,1995)根据北京市计委、市统计局、市公安局、市计生委等部门组织实施的以1994年11月10日为标准时间,在全市范围内进行了流动人口调查指出北京流动人口有329.5万人,其中流量41.8万人。江西1994年农村劳动力跨地区流动情况调查数据(农村发展论丛,1995年)表明农村外出劳动力占农村总劳动力的28.07%,其中跨省流动占55.52%。

湖南劳动力转化与人口流动课题组[5] 的研究为弄清湖南乃至广东1994年流动人口提供了关键资料,因为湖南省流动人口主要流向广东。1994年统计,湖南省农村劳动力中已有144.25万进入各级乡、镇、村办企业,85.05万人进入了建筑业,32.09万人进入了运输邮电业,44. 21万人进入了批发、零售贸易业、餐饮业,2.41万人进入了金融保险业,还有239..34万人进入了其它非农行业(其中包括161.52万外出合同工、临时工)。1950至1993年,全省从业人员总数由1107.8万人增至3345. 6万人。自80年代中期开始,特别是进入90年代后,湖南的劳动力与人口出现大规模的外流。1985至1990年5年间,净迁出人口25万,迁往外省的人口多迁入临近的省区,迁往广东、湖北、江西、广西、贵州、云南、四川的人口多达37万,占迁出量的7400,尤以迁往广东者为最多,约21万,出现了人才、劳动力南下大潮。按人口统计年报计算,近年来全省各地、市、州均呈现出大口净流出趋势。1992年以来,我省每年约有400至500万以上乡村劳动力外出“打工”,但这仍只占乡村剩余劳动力的40%左右。1994年全省在省内外从事二、三产业的农村劳动力达1000万人,占农村劳动力总数的35%。1994年,通过劳力输出转移了农村劳力400多万人,占农村劳动力的15%,占农村剩余劳动力的28%,其中跨省转移的占84%,向广东转移的占57%,据广东省不完全调查,这批人大多分布在劳动密集型企业中,一年创造的产值达260亿元。自1991年以来,每年在春节、农忙前、农闲后均出现为期10至20天的人口流动大潮,汽车、火车、轮船、飞机等交通工具一律人满为患,特别是春节前后,流动量更大,持续时间更长。1991年以来,全省流向长沙等大中城市的农村劳力超过52万人(其中本省农村流入45.96万人,外省流入6.04万人,成建制的民工队27.8万人,零散劳力24.2万)。湖南农村人口仍占总人口的84%,高于全国6个百分点,现有农村劳动力2712万,传统农业最多只能容纳1100万。1994年在县域内小城镇流动或在本乡、村向二、三产业转移610万,跨县、跨省流动约400万,全省共计转化劳动力1000万,农村尚有富余劳动力600万。考虑农业生产力提高的因素,在本世纪内至少将增加200万富余劳动力。80年代跨省流动的劳动力90%流向广东,目前流向广东的劳动力仍占全部劳动力的57%,随着浦东开发、三峡开发,1995年向外劳输出渠道大大扩宽,考虑到外省接纳能力及湖南经济建设和劳动力转移的客观要求,1995年应力争将对外输出扩大到500万人,争取“九五”计划期间扩大到年输出劳动力650万。1992年9月,湖南、广东两省劳动部门牵头,组织了9省区劳力协作会议,进一步完善了劳力协作的有关办法,成为我国影响最大的南方劳力市场。湖南省劳动厅分别在广州市、深圳市、珠海市、海口市建立了劳力输出办事处,全省14个地市、60%的县市已分别在广东20个地级市建立了办事机构;安化县与广州劳动部门建立了长期合作关系,1993年输入广州务工人员就达10万人次。

李小平(农村经济与技术,1995)的古蔺县农村劳动力跨地区流动的调查对了解另一个劳动力输出大省四川提供了极为重要的资料。古蔺县位于四川盆周南缘大山区,是国家贫困县。1994年全县农业人口64.8万人,占总人口的94%;农村劳动力34万个,占农业人口的52%;剩余劳动力14万个,占农村劳动力的41%。人口流动在十四大和小平同志南巡谈话之后,才逐步兴起并形成一定规模的。1994年外出务工者约8. 5万人,占农村劳动力的25%,占剩余劳动力的61%。到外省区的占9 3 . 7%,半年以上的占68%。赵曼(中南财经大学学报,1995)根据武汉市有关部门对城区范围内流动人口所作的联合调查统计资料表明:全市城区流动人口的日均量,1983年近20万人,1984年为35万人,1985年为50万人,1986年骤增为81万人,1989年夏季后短期回落,1990年4月6日普查时为754575人,该年流动人口数与常住人口数之比为1 : 4.53。1993年流动人口已近百万人,1994年据测算有120万人左右。

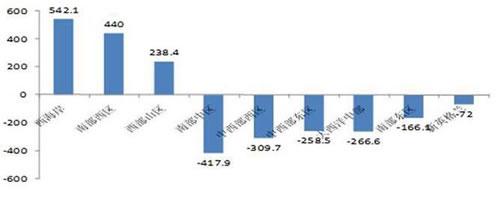

全国政协经济委员会和国务院发展研究中心、中国农村劳动力资源开发研究会以“农村剩余劳动力转移与劳动力市场”为题,在1994年组织了一次调查[6]。这次调查的区域是不同地区的28个县(市、区)。确定以县为单位开展调查,是由于县是相对完整的社会经济和行政区域,包含农村和作为农村之首的小城镇,农村劳动力就地就业应包括到本地小城镇就业,而外出就业以出县来界定为宜。28个县、市分布于15个省、市、自治区,2个在少数民族地区,1个属于贫困县。按1993年农村人均收入(扣除外出就业收入)划分,有三种类型:(1)农民人均收入在480-950元之间的14个县、市。按农民收入由低到高依次是安徽省金寨县、河北定州市、陕西武功县、内蒙古赤峰市松山区、四川紊江县、山东成武县、湖北广水市及云梦县、宁夏中卫县、四川沪县、河北泊头市、河南信阳市、江苏赣榆县。其中480-690元的3个,700-800元的8个,800-950元的3个。这是属于农民收入低于全国平均水平(含一个相当全国平均水平)的县。(2)农民人均收入在1000-128。元之间,高于全国平均水平但未达到小康线的4个县市。分别是浙江省苍南市、四川广汉市、江苏铜山县和山东充州市。(3)农民人均收入在1370-240。元、达到小康线以上的10个县市。依次是山东省桓台县、云南昆明市郊官渡区、浙江乐清市、山东荣成市、浙江余姚市、上海松江县、黑龙江黑河市爱辉区、广东中山市、江苏吴县、广东顺德市。确定的调查县属农民收入中等水平的少,两头的多,是出于了解农村劳动力跨区域流动问题的需要。28县、市农村劳动力外出就业(出县外)128. 4万人,占农村总劳动力的13.30%,其中,14个低收入县外出就业77. 2万人(省外就业59. 01万人);4个收入略高的县(指农村人均收入950 -1280元的县,下同)外出就业22. 38万人(省外就业15. 99万人);10个高收入县外出就业28. 85万人(省外就业10. 98万人)。三种类型县外出劳力分别占农村总劳力的17%、12. 1%和8. 3%。农村外出就业劳力逐年增多。1985年28县、市流出劳力42. 3万人,到1993年9年间增长2. 04倍,同期低收入县、市外出劳力增长3倍多,其中出省劳力增长5倍。28县、市流入外来劳力共125. 7万人。其中,14个低收入县流入4. 2万人(省外流入1. 2万人);4个收入略高县流入2. 26万人(省外流入1. 2万人);10个高收入县流入119. 2万人(省外流入78. 9万人)。28县、市外出劳动力从事工业(含手工业)的占39.9%,建筑业占41.9%,商业服务业占11. 6%,农业占5.1%,交通运输业占1.50%。经济发展水平相当高的中山、顺德两市,1993年吸纳70多万外来劳力就业,但同时有5. 55万劳动者外出就业。到外地在生产一线从事简单劳动、体力为主的工作.约占流动劳动力的80%,在中西部外出劳力中约占90%。28县、市向东北、西北、西南三边地带流动的达13. 34万人.占外出劳力总数的10.4%。其中到新疆0. 73万人.西藏0. 09万人,云南0. 45万人,贵州1. 56万人,内蒙 1. 51万人。除」’开矿、建筑外,一部分人从事经营。

28个县、市因其经济条件、发展模式、市场化程度、劳力供求等存在差异,在市场作用下劳动力流动呈现以下几种类型。(1)流出为主。这类县、市11个。农村劳力流出规模在3. 5-23万人之间,其中定州、聂江、苍南、沪县超过10万,分别占农村劳力的19.7%, 30.3%, 22.1%和27.8%。(2)流入为主。此类6个县、市,一县市流入劳力在4-40万人之间。又分为两种类型,一是外来劳力主要从事非农产业,如昆明市官渡区、黑河市爱辉区、吴县、中山、顺德,所吸纳劳力相当于本地劳力的38-68%。二是外来劳力相当比例在大农业就业。(3)大出大入。铜山、桓台、乐清3县市,1993年流出劳力分别为5. 9万人、7. 1万人和13. 9万人,流入劳力1. 7万人、4万人和6. 1万人。(4)小出小入、流动程度很低。此类有中卫县、余姚市。1993年外出劳力分别占农村劳力的3%和1. 5%;流入劳力占当地劳力0. 01%和3.4%。(5)局部流动。温州地区苍南县,以家庭工业、专业市场起步,以农民建城镇(如龙港)、进城镇闻名。有七、八万人从事家庭工业,6-10万人充当供销大军,7万多人出外搞建筑。但苍南有平原、有山区,农村劳力转移多而快的是离集镇较近、交通方便的平原地区,以至出现劳力短缺,而那些离集镇较远、交通不便、信息不灵的贫困山区,剩余劳力转移则十分缓慢,部分地区几乎没有启动。1988年9月开始的治理整顿,城市基建和农村乡镇企业受到影响,1989年乡镇企业回流人员和城市清退农民工合计约1000万人,迫使一些人加入打工行列;在农业就业收入为主的中西部地区,因农产品价低,农业比较利益下降,农民收入徘徊甚至出现负增长,地区经济差距拉大,推动了跨区域流动,尤其是流向治理整顿期间依靠引进外资和外部市场仍在快速发展的沿海部分地区。同时,经过上一阶段的陆续流动,劳力输出的联系渠道已经张开,因而民工潮来势汹涌。

80年代末以来,四川省跨地区流动农民以每年100万以上的人数增加,目前已超过1000万人,占四川省农村劳动力的1/5,全国流动农民的1/6。川军已成为各路流动农民大军之冠,中国“民工潮”的主要源头[7]。川军流动游击大致可以分为三路:第一路是400多万农民进人省内各城镇,其中主要是成都(100万人)和重庆(l00万人)。第二路是75万四川农民进入周边地广人稀的欠发达地区“淘金”,如贵州(10万人)、云南(30万人)、山西(10万人)、新班(20万人)、西藏(5万人)等省区,第三路是主力,500多万人大举进军沿海大中城

[1]《上海人口和社会发展战略》 龚树民、伍理 社会科学1995年 04期

[2]《人口迁移与经济发展:理论模型及政策含义》 左学金 学术季刊 1995年 04期

[3]《人口迁移和流动的成因、趋势与政策》 蔡昉 中国人口科学 1995年第6期

[4]《青海省农村劳动力跨地区流动的现状特点与战略选择——青海省农村牧区七村一千户劳动力转移调查》温生辉 柴达木开发研 1995年第6期

[5]《湖南省劳动力的转化与人口流动》 “湖南劳动力转化与人口流动”课题组 社会学研究 1995年第3期

[6]《28个县(市)农村劳动力跨区域流动的调查研究》 “农村剩余劳动力转移与劳动力市场”课题组 中国农村经济 1995年第4期 课题总主持人:王郁昭;副主持人:陈锡文;课题组成员:李俊烯、杨小波、李晓红、罗青、崔传义、赵树凯、葛延风、孙普希。本文执笔:崔传义。

[7]《1000万“川军”游击全国》 上海经济研究资料室 1995年 06期

[8]《1994:农村劳动力跨区域流动的实证描述》 张晓辉; 赵长保; 陈良彪 战略与管理 1995年 06期

爱华网

爱华网