在最近出台的《医药卫生体制改革近期重点实施方案》中的第一部分《加快推进基本医疗保障制度建设》中的第四点提出:“完善城乡医疗救助制度。有效使用救助资金,简化救助资金审批发放程序,资助城乡低保家庭成员、五保户参加城镇居民医保或新农合,逐步提高对经济困难家庭成员自负医疗费用的补助标准。”由此可见,尤其是对社会贫弱群体而言,医疗救助制度在“医药卫生体制改革”中的重要位置。同时,这也是民政部门在医改中承担的一项重要任务。 在医疗卫生领域,体现“社会公平”的底线可称之为“可及性”,也就是说,在患病时应该能够去医院进行诊治。但由于家庭经济状况拮据,加上没有享受任何医疗保障待遇,中国的城乡贫困人口在患病时一般都会放弃就医,其结果必然是贫病交加,其生活质量和生命质量都会处于极其悲惨的境地。 因此,在近阶段,医疗救助制度的目标,现实一点讲,就是初步解决医疗卫生的“可及性”问题,让贫困人口在患病时能够去医院就诊。说句大白话,就是要让贫困人口看得上病。或者说,是在有限制的医疗水平范围内给予贫困人口经济援助,以使贫困家庭不至于由于家人须看病治疗而断绝生计,初步达到避免“因病致贫”、“因病返贫”的目的。其具体的做法可以是: 首先,铺设一条能够帮助贫困人口跨越进入医疗保障领域的主体制度——如现行的城市职工医疗保险制度、农村的新型合作医疗制度以及拟议中的医改方案所包括的其他制度——经济上和政策上的障碍或门槛的“绿色通道”,使医疗保障制度能够惠及贫困人口。 其次,帮助贫困家庭分担一部分在主体制度负责的按某种比例解决的一部分医疗费用之外的医疗费用,譬如医疗卫生和医疗保障领域的各类现行制度中目前都存在的“个人负担部分”。 再次,尽可能地用其他方式,譬如通常由政府组织的社会帮困、民间运作的慈善事业,以及市场运作的商业保险,等等,尽可能地在经济上帮助贫困家庭中患病的家庭成员进行必要的诊治。 综上所述,就是要以医疗救助为“粘合剂”,将现在尚且未能整合成一体的医疗保障制度整合起来,为贫困人口提供说得过去的医疗服务。

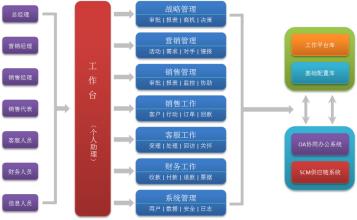

重庆市民政局在实践过程中对完善和改进现行医疗救助制度作出的改革尝试值得关注。“重庆模式”的核心是一个“三明治”式的政策组合板块,在农村医疗保障体系中体现得更为突出。这块“三明治”中间内容丰富的夹心层,亦即制度中坚是“新农合”,外面两边的主食层,亦即辅佐制度是医疗救助。 在当前的现实状况下,“新农合”制度必然要有一个起付线,这对贫困人口不利,所以医疗救助首先把这个门槛给垫平了。这样,患病的贫困救助对象就可以毫无障碍地进医院看病。发生医疗费用之后,便由“新农合”负责按规定补偿,大多数情况下是一次性补偿,现在有些地方还可以对大额医疗费用进行二次补偿。“新农合”的补偿完毕之后,再进入医疗救助,对自付部分再进行救助。医疗救助可以考虑不因“病种”来区别补助金额的高低,而是一视同仁,譬如平均每人可补偿3000—5000元。在完成了这样的“三明治”式的医保流程之后,1万元以下的医疗费用大约能够补偿70%左右。 重庆市九龙坡区还有一个很好的创意,就是建立“医疗救助基金”,以财政拨款为主,辅之以各种社会渠道筹集的资金。这样就有可能对“三明治”之外的医疗费用再给予一定的补偿。 如果进一步探讨这个问题,能否把医疗救助基金“社会帮困”的部分(即除去政府财政拨款之外的部分)办成民间的慈善基金,用慈善的方式再去补充医疗救助的不足。理由是,政府的救助责任本来应该是无限的,但在现实条件下可能只能“有限操作”,所以以政府基金来承接“三明治”之外的医疗费用,有些不妥。不如把这件“好事”让给慈善事业去做,慈善事业的行为方式是有限救助,也就是说,有多少钱,办多少事。所以将这个“尾巴”(因为有可能尾大不掉)放给慈善机构去操作,实际上更有回旋的余地。 在“医疗慈善”问题上,中国的社会组织似乎都不太积极。目前在中国的慈善公益组织中,好像公开宣称自己的援助方向主要在医疗领域,即对普通老百姓遭遇疾病风险时施以援手的,实属凤毛麟角。但是,从国际惯例看,有组织的或个人的慈善行为,首选目标当是医疗,华人社会尤其如此。中国历史上就有施医施药,这是一种常见的慈善行为。为什么在当代中国,在这方面却很反常呢?恐怕主要是“医疗费用”给人的印象是一个深不见底的无底洞,令人望而生畏吧。 现行制度恐怕还有一个问题——新的医改方案中仍然这样表述——即用医疗救助资金资助贫困救济对象参保或参合,这从理论上是不能自圆其说的。社会救助资金一般只能直接用到保障对象的身上,用于参保或准保险性质的参合,实际上改变了这笔资金的“用途”。贫困家庭的缴费可不可以由地方政府代付,这是上策。还有一个办法,就是采用类似“希望工程”的“一对一”的慈善援助方式来解决。因为这样做不免有损政府脸面,所以是下策。

爱华网

爱华网