文 / 李杰信 现任美国航天总署(NASA)总部资深技术顾问兼太空任务科学家

人类过去百年对能源恣意使用,排泄过量废气,对环境造成严重污染,并在南极洲上空凿了个大洞。失去臭氧层的保护,紫外线长驱直入,再加温室气体效应,造成地球加速变暖,生态恶化,已达危机边缘。

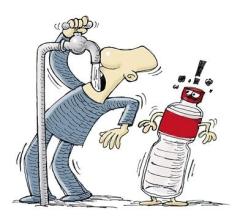

人类知过就改,开始积极开发绿色再生能源,如从玉米中提炼酒精,使用风力和太阳能电池发电等,不无小补。但这些能源,对人类未来能量的饥渴,有如杯水车薪,不能满足长期的需求。

其实,人类在1952年引爆第一颗氢弹后,知识库里就藏着一个宇宙终极的绿色能源:核聚能(nuclear fusion energy)。核聚能是核能(原子能)的一种释放形式,核能的另一种释放形式是核裂能。氢弹利用的是核聚能,原子弹利用核裂能。核裂能由重元素分裂中获得能量,产生的放射性废料半衰期逾数百年。而核聚能由重氢氘(音同“刀”)(deuterium,D)和超重氢氚(音同“川”)(tritium,T)聚合成氦而来,既使燃料意外外漏,氘氚碰到反应器墙壁或被渗进杂质,温度就会急骤下降,核聚变反应即刻停止,无类似目前核电厂失控危险。另超重氢氚的半衰期仅为12.3年,自然界容易化解,况且氚比空气轻,飘逸到大气上层,淡化后几乎不留痕迹,对地球生态环境影响甚微。还有,在反应器中的氘氚量甚低,仅够数小时使用,不会像核裂能反应堆,燃料量够数年消耗,一旦发生意外,核裂变反应仍顽固进行,无法紧急叫停。

核聚能开发不易,人类已追求了近60年,尚无成效可言,未来还要再继续努力50年,才可能会有收获。人性本短视,面对着世界瞬息即变的经济和政治因素,眼前的事已忙不过来,视野能伸延出去半世纪吗?

但要想取得这块宇宙终极瑰宝,人类恐怕得要付出一个对等的代价,筹组一个破天荒的科研计划,竟百年之功,换取人类物种千秋万代取之不尽、用之不绝的绿色能源,最终目的就是要把太阳绿色核聚能装到“瓶子”里送到每个消费者家里。

人类肯做出这么遥远巨大的科研投资吗?

太阳的故事

1859年,达尔文发表《物种起源》,阐明地球生物皆经演化而来,在深沉的时间轴上,慢条斯理,改造自身结构,适应自然环境变化,体貌变化绵延,求生不息。

达尔文物种演化所需时间动辄数亿年。在19世纪,伴随着工业起飞,开山挖洞,地质学突飞猛进。专家注意到,英国南方有个山谷,需要3亿年才能侵蚀成形,足够达尔文物种演化所需时间。但当代几位最有权威的物理学家,包括执学术界牛耳在内的开尔文(William Thomson Kevin,1824-1907),不以为然,提出疑问:地球真的那么老吗?

物理学家提出合理命题:因为太阳系先有太阳,后有地球,所以地球的年龄,不可能超过太阳的年龄。

19世纪中下旬,对太阳能源的理解,来自牛顿力学中位能转换成动能的概念:太阳本来很大,最外层的物质地势高,位能大,材料逐渐被烧掉后,太阳变小了,外层的物质向太阳中心坠落,位能变成动能,动能撞到太阳表面生热。这份热变成阳光,普照太阳系,给地球生物带来生命起源和演化的原始能量。

计算太阳在重力场中位能动能的转换,是目前大一微积分的功课,过程需要层层积分。但即使计算到太阳以蜡炬成灰泪始干收场,也就是所有质量掉到太阳核心,太阳把燃料全都烧光,位能用尽,也只能供应日光能18,220,650年,略少于2千万年。结论:地球年龄不能大于2千万年。

这个由学霸开尔文推论出来的权威结果给达尔文带来了困惑:地球真的这么年轻啊?我的演化论错了吗?达尔文在1882年过世时,这个疑虑都没有得到纾解。

人类在1896年侦测到原子核放射现象。1905年爱因斯坦发表特殊相对论,证明物质通过E=mc2公式,转换成能量。1920年阿斯顿(Francis William Aston, 1877-1945)量出4个氢核子比一个氦核子重出千分之七,即0.7%(图1)。

氢核子拥有一个质子,氦核子质子中子各2。由4个氢核子聚合成一个氦核子的步骤有些复杂,一直到1938年才由贝特(Hans Albrecht Bethe,1906-2005)敲定,总的结论是,如果太阳千分之七的质量完全以爱因斯坦E=mc2公式转换成能量,太阳以今天的热度至少还能烧上1,000亿年!

在20世纪初,人类经由天外飞来的陨石中放射性元素半衰期测量,证实太阳的年龄为46亿年,地球也略等。

其实太阳并无法把千分之七的质量完全转成能量,烧上1,000亿年。太阳的寿命其实只有100亿年,现已燃烧了46亿年,刚走到生命的一半,正值青春鼎盛日正当中的金色年华。

开尔文,您错了!达尔文,您的物种有足够的时间演化,安心吧!

氢聚合成氦在太阳核心部位进行,要经过好几道繁琐的步骤,才能把0.7%的物质能量释放出来,经年累月,造成太阳核心温度高达1,600万度(本文皆用绝对温度K – 水的冰点为273K)。从太阳核心到表面,温度降到约5,580度。在这个高温范围内,所有原子离子化,太阳基本上是一个巨大的电浆(plasma)球,携带核聚能量的光子,从核心出发,在电浆中左碰右撞,寸步难行(图2),要走上数10万甚至上百万年,才能逃到太阳表面,终能以电磁波和光线射出,抵达地球,供养万物。

我们今天在海滩晒到的阳光,竟是至少数10万年前太阳核心核聚变来的能量,真的得之不易。

太阳经核聚变转换能量时,也同步在核心产生大量微中子,视电浆如无物,瞬息即以光速飞离太阳,以每秒50万亿粒的数量,通过你我躯体,霎间穿透地球,扬长而去。微中子的能量极微,又属“热”黑暗物质类粒子,无法用来发电,但它给人类提供了难得的太阳核心讯息,居功至伟。

目前太阳成份为73.46%氢,24.85%氦,和其它1.69%重元素如氧碳铁硫等组成。太阳还能平稳燃烧50亿年。50亿年后,太阳核心氢氦核聚能耗尽,温度下降,开始收缩挤压,温度又回升到足以引发下一步氦碳核聚变反应,迅速释放大量的热,膨胀成红巨星,吞噬地球甚或火星后,又开始冷却,最后以白矮星谢幕收场,在酷冷的宇宙中漫游,永不休止。

太阳还算幸运,不会像超新星一样自爆成碎片,终能保住一个全尸。

挤呀挤

仔细研究太阳核聚变过程,人类学到氢聚合成氦的原理。氢核子为带正电的质子,硬要把两个质子凑在一起,首先要克服它们之间相斥的巨大库仑电力。在日常生活中,这个库仑电力无所不在:支撑你坐在椅子上的躯体,垫着你写信的纸,保证你每步都踏得到的坚实土地。要冲破这层库仑电力的保护屏障,至少要把两粒质子拉到肌肤相亲的距离,也就是大约0.000000000000001即10-15米。这个距离和质子的大小同级数。在这个距离下,库仑电力臣服于强核子力。

换言之,我们想要把4个氢核子聚合成1个氦核子,首先得用极高压把数个氢核子挤在一起。但通常高压难求,高温较易,尤其对带电粒子,人类的工具箱里有好多办法对其加温,像用磁场挤压和微波加热等技术。在足够的高温下,众原子失去外层电子,变成电浆,电浆中粒子速度增高,动能变大,两个粒子高速正面对撞,说不定就能达到所需距离。

即使温度够高,撞在一起距离够近,还是不行。两个粒子在接近零距离接触,还要看它们能亲热多久。时间太短,聚合不到一起。物理学家找到了两个最容易聚合的核子,氘和氚,用理论计算一下它们聚合的基本条件,发现至少要把氘和氚加温到使它们撞到一起时的密度达到每cc有100,000,000,000,000(即1014)颗粒子,还要在这个情况下,至少得粘在一起1秒钟。如果温度低些,撞到一起时的密度低了100倍,那它们在一起的时间就要相对增加100倍,以维持这个每cc 1014秒的数值不变。这个数值就叫劳森氘-氚核聚变条件(Lawson D-T Fusion Criterion)。

现在我们来检验一下太阳核心劳森核聚变条件数值。太阳核心温度1,600万度,不算高,密度则为水的150倍。粗略计算,太阳核心每cc至少含1024颗以上氢核子数目,根据一切观测,太阳能长期维持这个密度。即使太阳仅维持这个密度1秒钟,它的核心每cc已达1024秒级数,远远超过劳森核聚变引发条件上100亿倍。太阳家底雄厚,核聚能工厂轻松燃烧,丝毫没有熄火危险。人工核聚变所使用的温度比太阳核心温度常高出数倍,所以有人建议,劳森核聚变引发条件还应加上第三个温度参数,才可能更接近实况。

劳森核聚能引发条件只能提供一个粗略参考数值。用人工制造太阳,至少要达到这个密度和亲热时间再加上足够温度三项相乘数值(the triple product),才有希望引发核聚变反应。在劳森条件实际运用上,常以一个“核聚能获利指数”Q(fusion energy gain factor)来估计一个核聚能发电厂能否产生净余能量:Q小于1表示核聚变输出能量比操作核聚变设备所需的能量低,出不敷入,净余能量为负;Q大于1表示核聚变输出能量比操作核聚变设备所需的能量大,净余能量为正。有用的核聚能发电厂至少Q要比1大,才有富裕的能量输出,而实际核聚能发电厂Q的数值则要数十或上百,才有商业价值。

燃料

原子能从分裂或聚合中取得能量,分水岭是铁。比铁重的原子,如铀和钸等,分裂生能。比铁轻的原子,如氢氦碳氧硅等,聚合生能。

分裂重原子较易,拿热中子机枪扫射将其打碎就成。聚合轻原子困难,得寻找最容易的核子进行。

氘(2H)为重氢,质子中子各一,氚(3H)为超重氢3,拥有1质子2中子。5个粒子凑在一起,仅需克服2个质子间的库仑排斥电力。反观以4个氢核子聚合,先要克服4个质子间的排斥力,和氘氚系统比较,显然难度大增。所以,前文提到的氘氚核子聚合,是最佳候选燃料(图3)。

氘和氚核子聚合燃烧后,产生的灰烬是氦4(4He),加上一个热中子,同时释放出17.6百万电子伏特(MeV)能量,为同等原子数碳燃烧所得能量的4百万倍。氘氚聚合共有五颗粒子,而碳有6质子6中子共12颗粒子,碳比氘氚系统略重近2.4倍,所以每公斤氘氚燃料产生的热能,大约等于一千万公斤或一万吨煤的能量。

热中子是未来核聚能发电厂主要能量来源,它经能量转换,可使水变蒸汽,推动发电机。热中子和氦核子释放的能量以电子伏特计算。1电子伏特是一个电子在电场中失去1伏特电位所获的动能,和苹果在重力场中坠落得到动能道理相同。电子伏特是由物理学家弄出来的古怪单位,通常不如日常生活中食物的能量大卡和电表上的千瓦时度数易懂,读者在此约略知道它们都是能量单位就成。

地球海洋水中每6,500个氢原子中,就有一个重氢原子氘,所以氘的供应量几近无限。但氚的半衰期仅为12.3年,容易消失,在地球上存量不多,需特别制造,一般以氘氚核聚变产生的热中子和锂(Li)直接反应即可获得丰富氚的资源。所以,氘氚核聚变产生的热中子,一面供应核聚能发电机热能,同时也生产自身所需的氚燃料,一举两得,非常合算。

因氚还要费劲制造,近年有人建议从月球土壤中提炼氦3(Helium 3,3He)替代。氘可以和氦3聚合释能,但这个核聚变反应牵涉到3个带电粒子,所需克服库仑排斥的力量比氘氚聚合大了很多,较难实现。人类的确很快就要重访月球,月球土壤中沉积了太阳风几十亿年带过去的氦3,总蕴藏量上百万吨,不能算少,但在遥远的月球盖工厂提炼氦3,还是大手笔。专家们热闹讨论无妨,要纳税人买单可能相当困难。

磁瓶

第一颗氢弹爆炸后,人类就梦寐以求地想控制氢弹能量,让它慢慢释放,以供千秋万代使用。

在1950年代,美、英和前苏联的核聚能研究,都是在“极机密”实验室中进行。1955年,联合国决定解密国际核聚能研究,给在冷战中酣战的愚钝人类,带来了一线智慧重现的曙光。

控制氢弹能量显然不是件容易解决的科技问题。人类已用大动作投资了60多年,目前核聚能发电厂还是在纸上谈兵阶段,能达到最大的Q才0.7,离能量进出“够本”还有段距离,更谈不上商业发电。

先谈谈这Q=0.7是怎么来的。

要达到核聚变反应条件,一定得把核聚变燃料如氘和氚紧压在一起一段时间。用传统方式加压固可增加燃料密度万倍,但还不够。原因是压力容器一定拥有墙壁,墙壁不但把辛苦加压得来的高温热量传走,并还会向燃料注入从墙壁中剥落出来的杂质,增加核聚变反应困难。

其实专家很快就发现,要挤压核聚变燃料,必得以无容器(containerless)技术进行。

核聚变反应使用的无容器技术略分两类:惯性约束(inertial confinement)和磁约束(magnetic confinement)。

先略谈惯性约束技术。

核聚变燃料如各50%氘和氚混合液体,在惯性约束技术中,先被装进一个极微小的超薄超圆的重玻璃容器中。充满燃料的微球,在精确的亿分之一秒内,被从四面八方数十道极为对称的绝高功率的激光光束闪击,瞬间温度和密度急速上升,期望能达到劳森核聚变引发条件。美国在这项研究上已追逐了40余年,每年投入上亿美元经费,建造好几个巨大的多束激光设备,仍无功而退。目前这类研究专攻核子武器改良工作,对未来核聚能源贡献不大,本文不再多加描述。

第二类的磁约束,是核聚能主流研究方向。核聚能初始燃料,经磁场加热后,一般皆以离子电浆状态存在。各类磁场可与电浆互动,不但能使电浆在无容器状况下悬浮在“磁瓶”空间,并可对其挤压加热,产生高温高动能氘和氚粒子,相互高速碰撞,以期达到劳森核聚变条件。成功与否,端看磁场设计。

最成功的磁场是苏俄科学家设计的托克马克(Tokamak)机器,后由欧洲国家发扬光大,以欧联磁核聚变设备(Joint European Torus,JET)(图4),主掌磁核聚变技术帅旗。

图4:欧联磁核聚变设备剖面示意图,左下角显示人体高度做为比例。

欧联磁核聚变设备高宽约10米,内含主要的环状磁场和数个垂直磁场,外加中央的脉动电浆电流起动兼加热磁场。环状加垂直加电浆电流的自生磁场,形成了一个包围在电浆外层的螺旋状磁场(图4-1),一面对氘氚电浆流经由挤压而得上千万度高温,一面维持电浆主体远离环状磁瓶墙壁,以确保由磁压辛苦得来的高温(图4-2)不减。

图4-2:欧联磁核聚变设备磁场内部重迭高温电浆影像示意图(右)。

1997年,欧联磁核聚变设备以氘氚燃料,创核聚变反应16百万瓦功率,相当于Q=0.7数值。这是目前人类能证实的最高Q的纪录。

磁核聚变设备好不好用,全在磁场设计。各类磁场设计原理不难,属大一物理范畴。但产生磁场的线圈设计,牵涉到拓扑几何图形。有的磁场特复杂,造成其中所含电浆性质各异,对未来商业核聚能发电厂将会有不同的设计思维冲击(图5)。

经过了近60年的努力,人类就快达到了Q=1的境界,但尚无法把太阳的核聚能装到磁瓶中发电。专家们结论,想再上一层楼,世界科技大国必需得强强联手,在欧联磁核聚变设备取得的成果上,再次冲刺,发展出一个更大的磁核聚变实验机器,以达到Q=5到10的目标。

未来50年

从理论上看来,磁核聚变机器越大,越容易得到较大Q的数值。

2006年底,欧盟、美、俄、日、南韩和印度等决议斥资93亿美元,以10年时间,兴建新一代的“国际热核实验反应炉”(International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER)。后因“热核”字眼对日本太过敏感,又因ITER在拉丁语中意为“旅途”,最后这个计划只留用ITER简称。中国于2007年9月参加ITER,成为第7个会员国。

对7个经济大国而言,93亿美元不是个大数目,仅够布什在伊拉克打9天的仗,但美国竟然在加入ITER一年后就宣布退出,令美国学界目瞪口呆,无法置信。

ITER计划在2018年启动,目标为产生5亿瓦核聚变功率,并维持氘氚核聚变燃烧1,000秒。这个数值相当于Q=5。另一个目标是在1秒钟瞬间产生10亿瓦核聚变功率,相当于Q=10。第三个目标是实验由热中子与锂反应,自身生产超重氢氚,回馈核聚变炉当原始燃料。另外也开发商业核聚能发电厂所需的超导磁场先进科技,和热中子转换成发电热能的材料合成技术。

核聚能发电厂的整体设计,要使用许多类的先进材料,期望能抵挡长年热中子和其它衍生出来的放射性元素的侵蚀。‘国际核聚变材料辐射设备’(International Fusion Materials Irradiation Facility,IFMIF)在2006年开始筹建,2017年使用,为核聚能发电厂所需材料科技把关。

ITER计划需时30年才能完成。下一个大计划是在2024年开始筹建一个验证性的核聚能发电厂(DEMOnstration Power Plant,DEMO),在2033年起动,至2040-2060年间达到持续生产25亿瓦功率电力的目的,相当于Q=25,可比美21世纪传统大型发电厂的电力供应。

结语

过去60年,人类梦想把太阳核聚能装到瓶中当能源使用,现仍在这条艰难的长征路上前行。一分耕耘,一分收获,人类可能还要再努力50年,才能实现这个取之不尽、用之不竭的宇宙终极绿色能源。

人类,加油!

爱华网

爱华网