肖钢上任中国证监会主席以来异常低调,发言屈指可数。第一次是借“五四寄语”让中国股市承载“中国梦”,是延续习近平总书记的“中国梦”精神;第二次发言则是学习贯彻李克强总理在国务院机构职能转变动员电视电话会议上的讲话精神,表态中国证监会也要简政放权、转变职能:“对不该管的事情,要坚决地放、逐步地放、放到位;法律允许放的,抓紧放,法规还不允许放的,修订法规条例后逐步地放;对不符合转变职能要求的行为,要坚决地改、逐步地改;对需要管好的事情,要坚决地管住管好。” 哪些是证监会不该管的?哪些是该管的?哪些又是该放的?如果不对这些内容进行明确地界定和明晰地划分,就等于没说。

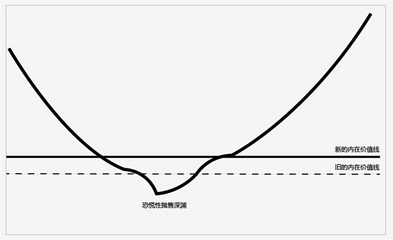

看李克强总理在国务院机构职能转变动员电视电话会议上的讲话全文,总理不但提出了“简政放权、转变职能”的方向,同时提出要从行政审批制度改革作为突破口和抓手,界定权力与市场的边界,发挥市场在资源配置中的基础性作用,而政府该管和该强化的则是法制化的市场秩序,把政府工作重点转到创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义上来。李总理在讲话中还列举了很多鲜活的例子和老百姓非常关切的热点问题,正视目前的各种矛盾,决心从改革中释放红利。 中国股市作为中国最为市场化的场所,如果不能坚定地落实国务院“简政放权、转变职能”的精神,改革依然会停顿于行政审批,新股发行依然被非市场的力量主导,股市则很难发挥资源配置的基本功能。显然,中国股市体制改革的突破口就是改革行政审批,证监会应该下放的是发审权力,该管的是合规性审查和维护市场公平正义,对违规、造假、害群之马予以严厉的惩罚,通过制度、市场规则和法律来约束市场参与者,营造真正法制化的市场环境和真正市场化的发行制度,而非目前的伪市场化发行,而这恰恰又是中国股市的信心和红利所在,如果继续“头痛医头脚痛医脚”,或者敷衍式地改革只会让中国资本市场错失良机。 因此,监管者不能再过度中庸地作为,也不能再对股市矛盾无动于衷,而这恰恰是国务院倡导要改革的作风,用李克强总理的话来说,减少行政审批后由事前审批更多地转为事中事后监管,“宽进严管”的特点要求监管部门从坐等别人找上门来“审”到主动跑下去“查”,发现问题就必须叫停、处罚,监管者不但要得罪人甚至要敢于做“恶人”。 如果证监会能够把这次国务院机构职能转变精神贯彻落实到位,能够改革权力发审机制,则中国股市是一场革命性的改革。 想象一下一旦中国股市真正实施市场化的资源配置,IPO不再被“权力供给”和权力干扰,权贵资本不再肆无忌惮地圈钱套现,违规者能够获得相应的惩罚,受损者能够获得合理的司法救济和诉讼赔偿,A股市场才能够真正焕发生机,市场信息和股市红利也就会自然释放出来。 为了延续中国股市市场化改革的道路,当前应该尽快启动新一轮新股发行制度改革,只有改革权力发审、取消特权配售、叫停“直投+保荐”模式、解决一二级市场利益割裂的矛盾,让新股直接用发行价开盘、上市,减少新股在一级市场的爆炒和缩减一二级市场的差价空间,实施真正市场化的发行,让中国股市恢复市场化配置资源的功能,投资者才能真正摆脱圈钱恐惧症,国务院“简政放权”的精神也能真正落实到位。 证监会应该明确定位自己的监督职能和裁判角色,别再身兼“运动员”的角色,也别为了袒护少数运动员而损害监管者的信誉,更不能拿大多数投资者的利益去私下交换,应该强化监管部门的信息披露。 以香港市场为例,通过公开的年报披露制度可以清楚地看到监管者的成效,而中国证监会的年度报告经常只报告市值涨了多少、有多少家企业上市、融了多少资金、吸引了多少股民开户等“政绩”,反而忽略了自身的监管职责。如果我们看过被审计机构审计过的香港证监会的年报,就会清楚监管者的年报有多么的重要,其所披露的一分一厘的财务收支数据和详细的工作进展,除了让大家了解到监管者是否在挥霍纳税人的钱财、有无权力寻租,更重要的是让公众一目了然地了解到监管者是否在兢兢业业地为市场服务,这使得所有参与者都清楚地了解到监管者的所作所为和其职责,从而间接提高市场整体的透明度和可信度。

爱华网

爱华网