剥掉附着在地球表面的二氧化碳,看起来就像是一个完美的地球拯救计划。在某种程度上,碳捕获与碳封存技术(Carbon Capture and Storage,下简称CCS),将使地球免于变暖已成为政策制定者的基本信念之一。

不难理解人们对CCS技术的热情。在所有化石能源中,煤炭的使用最低廉、最经济,美国、德国和印度一半以上的发电是靠烧煤,这一比例在中国和澳大利亚则高达80%,同时提供了大量的工作机会。但是,烧煤排放的二氧化碳是烧天然气所排放的两倍。

这就陷入一种两难境地:一方面,如果全世界依然像现在这样用煤,减少温室气体将是一个“不可能的任务”;另一方面,放弃使用煤炭意味着牺牲就业机会和国际能源市场,对政治家来说有摧毁前途的风险。遏制全球变暖与发展经济之间始终存在矛盾。

如今,CCS技术提供了一条打破僵局的新路径。

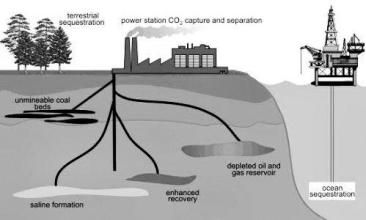

“从纯技术的角度,CCS的前景非常光明。”绿色煤电公司生产科技与国际部经理林凯告诉《中国企业家》。他曾参与中国首个CCS示范工程的建设。“简单来说,CCS就是在产生大量二氧化碳排放的地方,将二氧化碳隔离、压缩,然后抽送到地下储藏起来。”

CCS可以划分成捕获、运输和封存三个环节。实践已经证明,二氧化碳的捕获有多种技术路线,大体可分为燃烧前捕获、燃烧后捕获和富氧燃烧捕获,每条路线都有好几种实现方法。在运输和封存方面的技术也比较成熟,特别是在石油和化工行业。把二氧化碳注入矿区以加大地层压力、提高石油产量已被广泛应用。

不过,石油公司几乎没有考虑过所使用过的二氧化碳的处理问题,因为他们的目的只是提高石油和天然气的开采率。直到近几年,几家石油公司才开始设立一些项目测试二氧化碳是否安全地封存在地下。其中持续时间最长的是位于挪威海岸附近的斯勒普内尔项目,迄今为止已运行了13年,并没有发现任何二氧化碳泄漏的迹象。

但封存的二氧化碳要转化成矿物质需要数万、数十万甚至数百万年的时间。

“在石油公司的这些项目中,二氧化碳是作为一种工业应用,但工业应用量是很有限的。”绿色煤电有限公司刘宇博士告诉《中国企业家》,全球每年的工业利用量是1-1.5亿吨,仅美国二氧化碳生产企业的年生产能力就超过1000万吨。而一个几十万千瓦的燃煤电厂年二氧化碳捕获量就接近200万吨,相当于中国二氧化碳生产企业的年产量总和。

封存多余的二氧化碳,至少从空间上是乐观的。英国伦敦帝国理工学院高级讲师Jon Gibbins博士指出,科学界最为乐观的估计是地下可埋存10万亿吨二氧化碳,最保守的估计也有2000亿吨,而全球目前燃煤产生的二氧化碳是90亿吨/年。“基本可以容纳我们在未来很长一段时间内所排放的二氧化碳总量。”

尽管如此,技术之外的种种不确定因素仍在困扰着CCS技术的发展。很多人认为,政界人士把缓解全球变暖的希望寄托在一项并非完全无懈可击的技术之上。

水文学家担心,深埋的二氧化碳会与燃煤产生的其他污染物一道侵入地层,对地下水造成污染。绿色和平组织则认为,二氧化碳始终不会泄漏出来是几乎不可能的。

二氧化碳溶于水后会形成碳酸,进而跟矿物起反应生成碳酸盐,这样就能够以相对稳定的状态将碳密闭起来,但碳酸也会腐蚀用来起封固二氧化碳作用的人造封层和地质层。绿色和平组织指出,每年仅1%的泄漏率就会导致严重的后果,几乎完全抵消了假定的环境红利。

更可怕的是灾难性的二氧化碳泄漏事件。1986年,喀麦隆发生过类似的惨案,深埋在尼欧斯湖底天然形成的二氧化碳突然喷发,造成邻近村庄1746人因此窒息死亡。

这让金融机构看到了商机。2009年初,苏黎世金融服务集团表示可以为运行中和运行后一段时间内的CCS电厂和存储地提供保险方面的服务,但CCS技术的倡导者则主张政府接管存储库,并同时承担监控费用和法律责任。美国立法者更进一步,同意为建议的“未来发电工厂”项目投保,并且同意支付这一计划背后公司可能由于泄漏而引发的诉讼承担损失。

科学界则在寻找让二氧化碳加速矿化的方法。2009年3月,来自冰岛、法国和美国的科学家们与雷克雅未克能源公司合作,首次把二氧化碳饱和水溶液注入地下1300多英尺处的玄武岩层,希望通过化学反应将二氧化碳转化为岩石。此前在实验室条件下,他们已经能让矿化在四至六周内开始,并在六个月内产生全面的化学反应。

这些风险并不是发展CCS最大的障碍,比起核能所产生的核废料封存与泄漏,CCS的风险显然要小太多。真正的问题在于:在经济及环保层面,CCS是否真的合理?

2008年7月的G8峰会上,八国集团曾经提出过一个宏伟的目标,2010年底前启动20个大型CCS示范项目,在2020年前后普及CCS技术。但时至今日,没有一个大型示范项目付诸实施,因为成本实在是太高了。麦肯锡估计每捕获和处理一吨二氧化碳的成本大约在75-115美元之间,这让开发风能、太阳能等新能源的价格都极具竞争力。爱达荷国家实验室技术研究领导、地球化学家特拉维斯·麦克林则估计,现有大多数燃煤电厂生产的电力,至少有25%将用于捕捉和压缩技术,还不包括运输费用。也就是说,每建三家有CCS能力的电厂,就需要建一家专门为这个进程供电的电厂。

“为了清除二氧化碳,我们不得不额外燃烧20%至40%的煤或天然气或石油。原来可供二百年使用的资源,现在也许只能供一百年使用了。从资源保护的角度来说,这是否正确呢?”麦克林强烈支持CCS技术,但就连他也怀疑资源保护和CCS是否兼容。

同时,CCS技术当前最欠缺的是大规模运作经验。支持者坚信随着时间推移和经验的积累,CCS的价格将会下降。国际能源署预测,凭借CCS技术,到2030年每减排一吨温室气体的成本仅为35至60美元。而随着各国政府实施更严格的限制措施,碳排放的交易价格将会上涨,两者之间终究会达成一个平衡。

但不确定性和成本推迟了CCS的有效利用。公用事业单位不愿意采用这项技术,在没有大笔补贴的情况下,指望企业投资更是不现实,没有一个董事会会冒险花掉10亿欧元建造一个CCS电厂。甚至,CCS领域还出现过这样的荒诞剧:阿尔斯通电力公司和威斯康新能源公司进行了一个CCS示范项目,无故障地连续运营了4600多小时,捕获了超过18000吨的二氧化碳,但由于是示范性项目,他们没有对二氧化碳进行任何处理,重新将其放回烟囱。

“CCS不是一个有着自然需求的市场,它是由各国达成的协议所强制创造出来的,因此政府是推动CCS技术发展的关键力量。”Jon Gibbins认为,当前是发展CCS的一个关键时期,如果各国不能达成政治上的共识,并有足够的政治意愿推动其成功,结果将是灾难性的。

不少政府正在不遗余力地支持CCS技术。美国从经济刺激方案中抽出34亿美元,专门用来发展CCS项目。欧盟表示将为运营CCS电厂提供3亿吨的排放许可,年初又提议用12.5亿欧元建造几个示范电厂,挪威、澳大利亚、加拿大、波兰、英国和苏格兰也纷纷推出各种资助计划,中国也与亚洲开发银行合作开展有关CCS能力建设的技援项目。

政治家们还在努力推动CCS纳入全球碳交易体系。2009年5月27日,挪威卑尔根举办了全球首次CCS高级别会议,会议形成了一个准备在今年年底在哥本哈根会议上递交的议案——把CCS技术纳入清洁发展机制框架(CDM),为发达国家向发展中国家输出CCS技术和资金支持提供便利。

“对中国来说,有两点非常重要。一是要明白使用CCS可以减排多少,二是在新建的电厂项目中,做好CCS部署的预留工作。”气候变化委员会高级经济学家麦克·汤姆森告诉《中国企业家》,中国一定要关注CCS技术的发展。因为中国煤炭使用量非常大,而且还在建很多燃煤电站。“只有做好这两个工作,未来中国有了减排目标、或者其他国家愿意付钱让中国CCS电厂减排时才不至于被动。”

另一种观点认为,CCS技术与IGCC(整体煤气化联合循环)技术相结合,将在2050年能成为中国最大的出口专利,能最大地创造外汇,因为中国是二氧化碳最大的排放国。

爱华网

爱华网