《富春》逆袭,《逆光飞翔》遇冷,中影“庄家”地位无人可撼: 这是最好的时代,也是最坏的时代。对于电影产业而言,这还是最怪异的时代。 一部口碑好到“零差评”、获奖无数的台湾电影《逆光飞翔》(以下简称《逆光》),因各家院线低得离谱的排片量,成为近期微博的热门话题。与此同时,被网友封为“刷新烂片底线”的《天机·富春山居图》(以下简称《富春》)反在全民吐槽中借助院线力推,捞得盆满钵满。 《逆光》根据台湾盲人钢琴家黄裕翔的真实故事改编而成,讲述的是人在面临尊严和生活等种种挑战时追寻梦想的故事。作为一部投资约800万人民币的小成本电影,该片在2012年金马奖上斩获“最佳新导演”等三项大奖,同时参与角逐2013年奥斯卡最佳外语片,并陆续在全世界12个电影节上获得15个奖项。《逆光》在普通观众中的口碑也很高:豆瓣网收获“零差评”;时光网综合评分为8分—《富春》仅得2.4分。 但因演员寂寂无名,《逆光》自6月8日上映以来,大陆排片场次仅为7.1%;随着林志玲、刘德华等主演的《富春》上映,更跌至1.9%—与此相比,《富春》的排片量一直在40%左右。6月10日,《逆光》出品人、一向低调的香港导演王家卫在微博上写下致影迷的公开信,质疑内地院线排片标准:“是观众在选择电影还是影院在替观众选择电影?连看一部好电影,都得及时行动?”

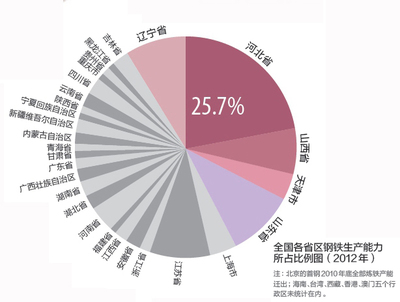

以6月14日这天的北京院线排片情况看,101家影院共有1132场次上映《富春》,放映《逆光》的只有48家影院 102场次,且排期多不是黄金时间。网友吐槽:“看《逆光飞翔》不容易啊,起早贪黑的,贼辛苦。” 《逆光》宣传发行费只300万 争议虽大,香港资深影评人列孚却将《逆光》的排片遭遇称之为“注定的悲剧”。“影院卖电影票,跟航空公司卖机票一样,这条航线飞的人不多,自然而然就会开得少。所有排片都是以票房为依据,黄金档时段尤其是这样。影片上映之前,则以制作、阵容这些作为依据,《富春》有林志玲、刘德华,自然排片量大。没什么好说的,这是市场规律。” 对这场“注定的悲剧”,《逆光》的投资发行方“银都电影发行公司”似乎也早已心知肚明。“一家电影公司要想长久生存,要做主流商业电影,但也要做质量好的文艺片,有些电影是明知道会不赚钱也得做的,《逆光》就是这样的片子。”银都一位不愿具名的负责人对时代周报记者表示,《逆光》属于一开始就不被看好票房的“新人系列”,对于该片在内地的发行及宣传,银都的总投资只有约300万。“因为没有明星效应,宣传铺得再大,效果都不会太好。考虑到这类电影的票房不会太高,我们在宣传投入上也有所控制。这样的电影,达到收支平衡就是成功。”银都负责人强调,“因为成本控制得好,《逆光》不会赔钱的。” 银都电影发行公司是香港银都机构在内地的全资子公司,早前曾发行过《寒战》与《一代宗师》。对《逆光》排片遇冷的遭遇,银都方面的回答有点“与人无尤”:“现在影院都是自主排片,端午节前,整个市场大盘走低,所有影院都指望大制作的片子能够振奋市场,抢满三天票房,所以在排片原则上肯定优先考虑那些有商业卖相的电影。” 为人诟病的中影垄断 “是观众在选择电影?还是影院在替观众选择电影?”对王家卫的责问,银都负责人的说法是:两者其实都没选择权。“责任不在院线,也不在观众。我个人认为是由于我们的发行放映环节太粗放造成的。所有上映的电影都是一个标准、一刀切,这个情况短时间内很难改变。” 内地目前存在大大小小数万家发行公司,但彼此之间没有差异性。列孚谈到这个问题时,语气明显激动:“中国实际上只有一条院线,基本没区别,排片都是一样。内地市场就是垄断,都是中影(中国电影集团公司)发行。怎么可能让院线有区别呢?” 台湾资深电影评论人麦若愚对时代周报记者介绍,目前大陆主要存在三类发行公司:一类是凭借本身实力而做大的发行商,或是拥有极强的广告电视传播力或是在院线上占有优势,前者的代表是近年来佳绩不断的光线传媒,后者的代表是华谊、博纳等自身拥有院线的发行公司。“有自己的院线,自己的势力范围,排片当然有优势”;第二类则是一些中小型发行公司,这类公司发行的电影,往往只能看片子的实力、阵容,考虑短期商业利益更多。 中影则属于第三类。作为大陆最大的发行商,中影每年的发片数量最多,业务涉及电影制作、电影院线等,其组建的七条电影院线票房约占全国市场份额的一半左右。最重要的是,在2003年华夏电影成立前,中影是大陆唯一可以发行进口外片的公司。之后,华夏电影的成立虽然打破了中影“进口大片独家引进”的格局,但其本身也与中影有千丝万缕的关系—华夏成立之初,中影对其持股11%。 中影的市场垄断地位一直为人诟病。“你不跟他合作,他就在这个档期里放两部进口片跟你火并,放狗咬你,这种做法……他是庄家,没人敢招惹他。”新画面影业公司董事长张伟平在接受媒体采访时曾这样概括。 2011年,北京新影联院线副总经理高军就曾向媒体踢爆,在中影的《建党伟业》创下8亿票房前,《变形金刚3》等进口片不允许上映。此次《富春》上映,尽管多数圈内人认为院线排片自主,由“市场规律”决定,但由于该片是由中影集团携手凤凰卫视、派格太合等公司投资的缘故,也产生了“中影排片优势”的质疑声。这一点,“非中影大片”感受颇深。与《富春》同期上映、同样大牌云集但票房惨淡的《光辉岁月》剧组近日终于爆发。“电影《天机?富春山居图》的排片场次占到35.6%的份额,《光辉岁月》竟不足3%,这绝对不是天灾,是人祸!”剧组在微博发表愤怒声明。 小众电影的生存之道 “想做的事,没尝试,怎么知道你能做到多少?如果对喜欢的事情没有办法放弃,那就要更努力地让别人看到自己的存在。”《逆光》里的这段台词,放在大陆坚持做小众电影的人身上,再合适不过。 “说实话,《逆光》是不错的电影,但是演员方面缺乏号召力,像这类艺术电影也不大符合主流影院的放映风格,观众对于导演、演员陌生。拍摄手法、故事人物的处理都是用写实方法,观众不是很容易接受,一句话,它不是主流的电影。”列孚无奈评价。 与无数被淹没的小众电影对比,《逆光》已经算是一部“人间喜剧”:低谷时一天只有20万票房,6月16日一天的票房已达120万。但这一成绩,在“烂片教科书”《富春》已达上亿票房的对比下,显得尤其可怜。事实上,不只是《逆光》这部小众电影,在这个“大片”云集的年代里,中小制作的电影已经集体走入迷惘。在列孚看来,大陆早已陷入“大片”误区:观众和媒体的关注重点都集中在商业大片和明星效应打造的电影上。“在过去没有所谓‘大片’的年代,亦产生了不少票房骄人之作。这是一个被‘大片’宠坏的年代。对于当下中国电影来说,只有更多功能的中小型制作才是出路所在,中小成本影片才是电影工业及市场中坚。” 尤其是对内地这么一个基数庞大的市场,中、小众电影并非没有市场,但其商业空间还远远没有被开发。列孚认为,要做到这点,首先是“分流观众”。

爱华网

爱华网