为什么和凭什么

2004年4月,联想董事会最终批准收购IBM PCD之前,这个项目在联想企划部——这个联想内部最高级别的战略决策支持部门已经研究了两年时间。早在2002年,IBM便向联想发出邀约,但柳传志认为“简直是天方夜谭”,杨元庆也觉得“不太现实”。

但到了2004年,联想决心回归以PC为主的“信息产品”制造商时,收购事宜被重新评估。“国际化可能会要优先于多元化来考虑,因为像PC,我们在中国已经有了30%,这样的市场份额再往上是会遇到天花板的。但企业必须不断地往前进,往前增长,这是我们作为管理者的愿望,也是投资人的要求。”杨元庆事后解释为何收购IBM PC时说。

在此之前,联想任命高级副总裁乔松为海外业务负责人,在国际市场进行了小规模的“试水”,发现“难度非常大”。“搭车”收购便成了联想国际化之旅的最优选择。

联想面临的诱惑似乎也不容错失。收购之后联想将一举成为全球第三大PC厂商,其全球占有率由2.2%变为7.8%;联想将一举获得最先进的PC技术,最高端的Think品牌,还有IBM遍及世界的销售渠道和企业客户。杨元庆曾表示,这些有形和无形的资产如果由联想自己积累,难以想象要花多长时间。

联想董事会唯一的疑问是,年营收仅200多亿元人民币、几无国际化经验的联想,何以去整合一家年营收100多亿美元、年亏损2亿多美元的美国公司?在高盛、麦肯锡和GA投资三家咨询公司的帮助下,杨元庆拿出了一个如何整合IBM PC业务并使其扭亏为盈的具体方案。按照柳传志今天的说法,留任IBM前高级副总裁史蒂夫·沃德等外籍高管,以及杨元庆几年后重掌CEO大权,都是那时候就定下的既定路线图。

联想高级副总裁刘军事后曾更详细的解释了联想凭什么有吃下IBM PC的勇气:“联想为何要如此大胆?首先,联想是PC业中第二赚钱的,净利率达到5%—6%,最赚钱的戴尔净利率约为8%,联想深知‘大者恒大’的定律,决心和戴尔一搏;第二,联想的优势是背靠全球第二大PC市场——中国,掌控高增长机会。但是,国际上需要有熟稔国外市场运作规律的合作伙伴来沉稳扩张。北美有戴尔,国际上有惠普,欧洲有宏基等对手,联想若与IBM成功整合,将如虎添翼。”

而且联想看到IBM PC业务的毛利率并不低,比联想业务要高8%,其亏损原因主要在成本太高,只要联想能够成功地“拧毛巾”,加上收购之后在采购及供应链上的规模效应,实现扭亏并不是难事。

所以刘军表示,联想当时预计最大的挑战在于“创新再造”:如何把联想过去的创新精神,融入新联想的流程架构中,又能获得高净利。

梦想的价格

2004年12月8日,杨元庆称为“联想两代人梦想实现的日子”,联想以6.5亿美元的现金及6亿美元的联想股票收购IBM PCD。其中联想使用自有资金1.5亿美元,向高盛过桥贷款5亿美元。股权转让完成后,联想控股在联想集团占有46%股份,IBM占18.5%。

杨元庆表示,仅IBM PC的品牌估价就为10亿美元,所以12.5亿美元“非常划算”。他也得意于收购并没有动用多少联想的现金储备,主要通过银行借款解决了资金问题。但事实上,收购的消息传出之后,便有路透社等数家媒体指出,收购合同中有一个数据被联想所“忽略”了:将有IBM PC部门5亿美元的资产负债转移到联想名下。

当时,联想内部很多知情人士的感觉并不像杨元庆那么舒服。“IBM PCD当时巨亏,风险全在联想这边,这些贷款都是拿联想自己的资产做抵押的,等于我们把自个儿抵押了,让别人来做我们股东,还要替人背债,还让我们妥协。凭什么?”马志清说。

事实上,即使是17.5亿美元的价格,也并没有包含另外两笔巨大的收购代价。一笔是为了让IBM PC的用户仍能享有延续性的服务,Think产品的售后服务是外包给IGS(IBM全球服务部)来做的,业界曾传言,联想与IBM就IGS服务、市场支持、内部使用购买、策略性融资及资产处置服务、过渡服务等达成的收购协议规定,联想将从2005年第二季度起分三年向IGS支付总计7.05亿美元(依次为2.85亿、2.23亿、1.97亿美元)的“服务费用”。但这一说法一直没有得到联想的回应。

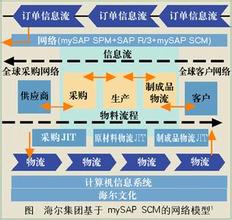

另一笔支出是,收购之后联想在国际业务上没有自己的信息系统,必须租用IBM的原有系统,而且由于IBM的PC业务与服务器等其他产品共用一套系统,联想不可以用老联想系统与其对接或切换直至联想建成新系统,以防IBM系统“崩盘”。据说,联想每年为此支出的租用费达数千万美金。

记者注意到,华为收购3COM公司的相关条件中,贷款抵押物是3COM的资产。而同样是收购亏损资产,1997年宏收购德州仪器笔记本电脑业务时分文未付,反而是对方付给宏1亿美金,还负责遣散费用等。宏用这笔钱撑过了两年并购之后的困难时期。收购时德州仪器笔记本业务的年亏损为1亿美元左右,而IBM PC业务2001—2003年分别亏损3.97亿美元、1.71亿美元和2.58亿美元,截至2004年中累计亏损9.73亿美元。2004年联想的纯利才11.2亿港元,可想而知,联想要面临的成本压力和风险有多大。

在施振荣看来,宏的这第三次并购也不算成功,但好歹有一个意料外的收获,就是得到了蒋凡可·兰奇这位宏现任CEO,兰奇开创的“新经销模式”使宏可以在今天冲击戴尔行业第二的地位。而联想几乎是人财两空,在流失了大量中国区高管之后,不知道新任COO罗里·罗德(Rory Read)能否成为联想的兰奇。

爱华网

爱华网