系列专题:《萧条时代与民众幸福生活保卫战:大失业》

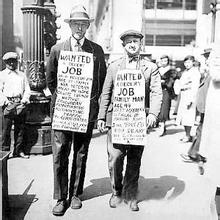

美国人比任何时候都更自信、更乐观。这造成了美国股市投机盛行,更制造了一种"非理性繁荣"的假象。 而当"繁荣"的20世纪20年代走到尽头时,"紧急刹车"也已经难以力挽狂澜了。1929年10月,美国股灾突然爆发,不到三个月,股市总市值便蒸发了40%,26亿美元的财产化为乌有。之后,银行和企业大批破产,最终演变成历史上最为严重的经济危机。 关于这次大萧条产生的原因,当时惊慌失措的人们发表过很多看法,这些看法在现代人看来可能极为"幼稚"。当时的全国制造商协会主席埃杰顿说,大萧条的局面是某些人偷懒怠工造成的,"很多现在嚷嚷要工作的人,不是有工作时偏要罢工,便是根本不想干"。还有人说,"只要有个好推销员,什么都能卖得出去"。 是谁种下了大萧条的祸根?80年过去了,人们仍在不断追问这个问题。在经济学界,凯恩斯主义和货币主义的解释,是目前两种最有影响力的解释。

货币主义的代表人物弗里德曼(MiltonFriedman,1912~2006)认为,大萧条的祸根在于当时的货币政策,美联储负有不可推卸的重大政策责任,酿成了金融系统近乎完全崩溃的局面,于是就出现了倒闭--挤兑--倒闭的恶性循环。 英国经济学家凯恩斯(JohnKeynes,1883~1946)于1936年出版了《就业、利息和货币通论》一书,将20世纪30年代大萧条的成因解释为"有效需求不足"。由于人们对未来的悲观预期,减弱了整个社会的购买力,从而进一步减弱了企业的投资意向,于是形成一种恶性循环。而当时政府蹩脚的财政政策,又使得这种情况进一步恶化。 近年来,一些学者则提出新的看法,比如美国著名的印裔经济学家莱维·巴特拉指出,导致大萧条的根本原因是财富的过度集中。财富集中的速度变化通常是极其缓慢的,但是在20世纪20年代,有一次财富集中的飞跃。1922年,美国1%最富有的家庭拥有国民财富的31.6%,仅仅7年之后的1929年,这些家庭所占份额就上升到了36.3%。财富集中程度越高,越助长股市中的投机行为,易倒闭银行的数目就越多。同时,大批低收入者的购买力则严重不足,于是衰退便越加严重。 总之,"产能过剩与有效需求不足",已经成为主流学者关于大萧条成因的基本解释。我们所熟知的"农场主将牛奶倒在河里",几乎成了大萧条的一个符号,是产能过剩与有效需求不足矛盾的集中体现。 不过在当时,卖不出去的不仅仅是牛奶,还包括房子,其他诸如汽车、摩托车、简易冰箱、收音机、电话等耐用消费品,也都堆积在仓库生锈腐烂。 在萧条之前,美国正在经历一个将"有房有车"视为奋斗目标的时代。当年胡佛竞选总统时许下的诺言就是,要让美国人"家家锅里有两只鸡,家家有两辆汽车"。鸡代表着日常生活中的必需品,汽车则代表耐用消费品。这形象地表明当时的美国消费模式正从生活必需品向耐用消费品过渡。耐用消费品无疑是美国这个当时的"新兴世界工厂"经济上的重要增长点。

爱华网

爱华网