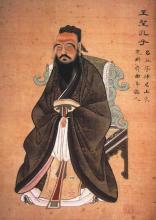

两者的巧合涉及尚争论未决的孝道。在中国,孝道被视为是社会秩序的基础。在具有正统思想的人看来,它甚至可以取代宗教的地位——“事双亲,不烧香。”《孝经》是一部作为年轻人行为指南的著名经书。孝道被阐述为可以促使人们在各种情况下履行职责,并能积极而有力地唤醒本来沉睡的良心。因此,临阵逃脱的士兵不孝,事君不忠的官员不孝,任何会带来耻辱的不义之举都属不孝,因为这必然会令他们的父母蒙羞。整个伦理道德系统都是从孝道这个根基演绎出来的。然而,这种对孝的强调同时为诡辩术创造两难的境地与调和相互矛盾的义务提供了机会。在中国的典籍里,追求真理的美德并没有得到极力的褒扬,因此,这种追求真理美德的相对缺失更突出了一以坦言而自夸和不屑于掩饰和偏袒最亲密朋友的人。他们被称做“直人”。一个弟子问孔子:“在我们国都,有一个人以直言著称。他父亲偷了别人的羊,他便告发到官府去了。这样的行为应该称许吗?”孔子回答道:“在我们这里,对直言的美德却有不同的理解。无论何时,儿不告父,父不告儿,这与求真并不相悖。”一百年后,这个关于尽孝与求真的问题仍然悬而未决。更确切地说,这个伦理道德问题又重被提起。孟子乃彼时的圣贤。他的一个弟子假设道:“如果国君的父亲杀了人,应该接受刑律处罚吗?”“当然。”孟子答道。|www.aihuau.com|47

“可是,国君怎能看着自己的父亲受罚却视而不见呢?如果舜的父亲瞽瞍犯了谋杀罪,皋陶要对其处以极刑,身居帝位的舜会怎么做?”孟子说:“舜会背着父亲逃到海边,从此放弃帝位,隐姓埋名,并且为救了父亲的命而感到高兴,他将忘了自己曾经是一国之君。”为儒教确定了教义的孟子在这段话里,比孔子的教诲更进了一步。父违刑律,孔子采取消极隐瞒,孟子则主张尽力救父,用一切办法来逃避法律的惩罚。而在这一两难的境地中,舜把自己放在了与法律对抗的位置上,他不再适合于当一位国君,他应该退位以尽孝道,因为在孟子看来,百事孝为先。《柏拉图对话录》里“欧悌甫戎篇”所表现的主题与前面第一个故事颇为相似。苏格拉底又一次去法庭时,碰见欧悌甫戎,得知他来法庭的目的是要谴责他父亲所犯的死罪,不禁大惊失色。一位受雇的劳工在醉酒吵架时杀死了另一个劳工,欧悌甫戎的父亲便把凶手捆绑住手脚,扔进了一个坑里,结果第二天早上发现那人已经死了。在欧悌甫戎眼里,那位不幸的死者并非奴隶或破碎的工具,而是枉死的同胞;而杀人者也并非是自己的父亲,而是罪犯。从人道的角度看,欧悌甫戎此举高尚正义,超越了家庭的狭隘观念。然而他充分意识到自己是在扮演“好人角色”这一事实却使他的功德大大地打了折扣。……

爱华网

爱华网