系列专题:《人民币岂能屈于美元霸权:金钱统治》

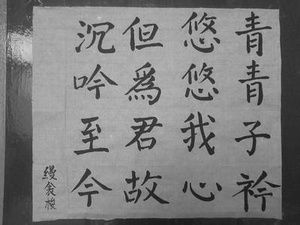

青青子衿,悠悠我心 拜《三国演义》所赐,京剧把曹操也塑造为一个大白脸,还有,看《三国演义》的人远比看《资治通鉴》的多,所以人们一提到曹操,总的感觉是这个人不怎么样。 不过,罗贯中太高看曹操了,无论前期的吕布、刘表、袁绍,还是后期的刘备、孙权,基本上没有人听曹操指挥。从历史事实来看,曹操也没有称帝,最多只是魏王,反而是《三国演义》倍加称颂的刘备率先自立为帝。 毕竟,历史科学和历史小说,不一样。 小说,对与错,善与恶,泾渭分明。因为,小说可以虚构,可以美化。 历史,不行。因为,历史是真实的。因为真实,所以残酷。所有人物,无论忠奸,都是集功罪于一身。无罪者,同样也不会有功。

曹操才出道的时候,正赶上董卓当政,也不容易。当时,黄河流域基本已经变成了屠宰场,不同的是,被屠杀的是苍苍蒸民。 186年,曹操为避免被董卓杀掉,“散家财,合义兵”,聚众五千人起家,10年经营,建安元年(196年)迎汉献帝。这之后的历史,尤其是曹操曾说过一句“设使国家无有孤,不知当几人称帝,几人称王”,至今仍被当做口实,被骂了两千年。 实际情况是,董卓死后黄河流域经历了近几十年混战,终于曹操统一了北方,居民可以修养生息了。 曹操本是下层士族,靠武功起家,虽然迎汉献帝,却不可能拱手让权。主政之后,他起用了大批寒门子弟,甚至“不拘微贱”,士族开始被排挤出权力中心。是啊,要是都用汉室旧臣,要不了多久曹操就得被人拉出去剁了。 曹操是否废立汉献帝,其实与士族个人理想并无多大关系,但和他们的饭碗却有很大关系。虽然士族没有胆子跟曹操死磕,但是,他们同样希望靠近皇权中心,与其说士人拥戴汉室,毋宁说希望以此向曹操交换。当然,个把人表现有点过头,被曹操拉出去砍了,也不是没有。 小时候听袁阔成讲《三国演义》,经常听到诸葛丞相屯田,实际上,屯田最成功的是曹丞相。之所以成功,是因为曹丞相在屯田过程中禁止士族兼并土地最为彻底。 屯田,是因为有流民。流民,即流离失所的人民。没有任何牵挂,也不知道自己是否能活过明天,一旦活不下去,就会成为乱民,也称,农民起义。 汉末军阀混战之后,留下了大量荒地,而士族也没有足够的实力来耕种土地,他们同样没有足够的农民。兵戈熄灭后,流民也希望安定下来,如果没有一个强势者给流民分配土地,荒地就会集中于士族之手,也就是所谓的“土地兼并”,这往往又是乱世之源。 曹操不希望这样,屯田,有两种方式,或招募流民耕种土地,或直接分给军队耕种,至于士族,一边站。 在某种程度上,骂曹操的话应该反过来说,他才是真正的汉室功臣。 蜀、吴两国也实行屯田政策,但是很不成功。因为,他们没有禁止豪强兼并的土地。《三国演义》常常描写百姓跟着皇叔刘备逃走,现在看,恐怕跟着皇叔逃命的不是百姓,是豪强。百姓不可能自备干粮陪皇叔一路逃到蜀汉,那得吃多少粮食啊,皇叔家也没余粮啊。 三国鼎立之后,曹操以及后来的魏国并未铸币,一直使用五铢钱。 这倒不是因为他忙着出去砍刘备和孙权,主要是战乱中人们都快饿死了,哪有剩余用于交换,既然有五铢钱就先凑合着用吧(是时不铸钱既久,货本不多,又更无增益)。三国期间,很多地方已经退化为自然经济,但在曹魏统治地域,除了偶尔对付诸葛亮,还算太平,农耕恢复、货物再次流通,甚至“通胡市”。

爱华网

爱华网